Мои и не мои мемуары

Я загодя обещала себе никогда не браться за мемуары – жанр это такой, что человек обычно пишет, каким он был хорошим. Противоположный жанру исповеди – это когда человек рассказывает, каким он был плохим. Выхваляться собственными достижениями недостойно, а рассказывать все как оно было, без утайки – сложно. Не потому, что каяться публично не принято. Еще и потому, что придется рассказывать о других людях много чего не то что нехорошего, но такого, чего бы они сами не хотели бы предавать огласке. Человек редко грешит в одиночку, обычно в процесс бывает втянуто множество спутников с его орбиты. И все-таки я возьмусь написать мемуары… о Первой мировой войне. Времени прошло порядком, свидетели мертвы. В 2014 году отмечаем сто лет со дня начала, как будто это праздник какой-то. Но так уж у людей принято – вспоминать о событии в связи с круглой датой.

Бабушке моей Стефании Филипповне о ту пору было двадцать три года. Родилась она в Кронштадте в 1891 году (еще был жив Фридрих Энгельс, представляете!). В начале прошлого века двадцать три года для девицы был вполне осмысленный возраст. Она давно окончила гимназию, ей следовало бы выйти замуж и сидеть дома, занимаясь воспитанием первенцев. Но бабушка замужем еще не была и чем таким особенным занималась, теперь никто не скажет. Однако жених у бабушки был. Вот он на фото – бравый офицер, который оставил на обороте фотографии довольно наивную надпись: «Милой Стефе от… (размыто). Если забудешь – порви».

Фотография пережила ХХ век, значит, бабушка его не забыла.

Бабушкиного жениха призвали на фронт в самом начале войны, и в последний день июля 1914 года бабушка всю ночь прогуляла вместе с ним по берегу залива. Ночь была уже темной, но теплой. Они держали друг друга за руку – тогда это считалось высшей формой выражения любви, да и люди были основательные, не то что нынче: раз уж сказал «люблю», значит, будет любить до последнего вздоха… Так, собственно, и случилось. На следующий день он ушел на фронт под бравурные звуки оркестра, и в первом же бою погиб, так и не успев толком повоевать и даже «предаться сожалениям о тех временах, когда война и слава вызывали в нем чистое восторженное чувство», как писал Анри Барбюс. Вполне вероятно, что надпись на фото размыта слезами, как ни сентиментально это звучит.

Откуда я это знаю? Почему это мои не мои мемуары о Первой мировой?

Мы с бабушкой пересеклись в пространстве и времени на очень недолгий срок. Когда я родилась, ей было уже 74. А через десять лет она покинула меня, будучи древней старухой, почти согнутой пополам (от привычки носить корсет мышцы спины ослабли), но в абсолютно здравом уме. И все эти десять лет, с тех пор, когда я что-то начала соображать, она каждый вечер рассказывала мне на ночь не сказку, а быль. Я так именно и просила: «Бабушка, расскажи быль!», не совсем понимая значение этого слова. Быль для меня была просто какой-то историей, подобной тем, которые бабушка читала мне днем – из Куприна, Оскара Уайльда и прочих книжек серии «Библиотека журнала «Огонек».

Однажды в первом классе в словарном диктанте я даже написала «былесос» вместо «пылесос», потому что не знала, что такое «пылесос», у нас его просто не было (мама и теперь не овладела этой техникой), а вот слово «быль» мне было прекрасно знакомо, я слышала его каждый вечер. Дома меня за этот «былесос» сильно ругали. Считалось, что писать безграмотно – стыдно. Зато я знала, что такое «парадное» – так в Питере до сих пор называют подъезд, и что такое «гуттаперчевый» – из рассказа Григоровича. А также то, что сахар из вазочки берут щипцами, а не пальцами, и что женщине полагается носить шляпку, а не платок.

Я не пыталась запомнить были, иногда засыпая на середине.

Со смертью бабушки в мою жизнь вошло одиночество, которого прежде не было. А еще, поначалу, недоумение, как же это так может быть, что вот была у меня бабушка, которую я считала бессмертной. И вдруг все, что от нее осталось, – это очки, вставная челюсть, тросточка и простая брошь. Эту брошь бабушка носила дома, пристегивая на сарафан, никогда – никогда! – не позволяя себе расхаживать в домашнем халате. Последнее обстоятельство вообще удивительно для 70-х годов ХХ века. По-моему, тогда все женщины носили дома халаты.

И только гораздо позже я поняла, что ведь бабушка оставила мне в наследство целый двадцатый век, записав файлы памяти в мое бессознательное, как на жесткий диск. И вот теперь они открываются, даже настойчиво прут оттуда – один за другим. И как ни удивительно, я теперь помню то, чего никто из ныне живых в принципе помнить не может. Они мои и не мои – эти воспоминания из ХХ века.

Вполне вероятно, что привидений создаем мы сами из астральной материи – силой своего сознания и умением легко перемещаться во времени. Я не оговорилась. Воспоминания – разве не легкое путешествие в прошлое, в котором мертвые оживают, и мы разговариваем с ними? А из чего ткутся воспоминания? Не из той же материи, что и сны? Вот сейчас я разговариваю с призраком бабушки и воссоздаю события, которые вроде бы никак не могу помнить.

В начале двадцатого века городские круги вообще увлекались привидениями, спиритизмом – это было модно. Возможно, моде способствовало чтение трудов Елены Блаватской и книг по оккультизму, а также потеря близких во время русско-японской войны и первой революции, а, возможно, изобретение кинематографа и великое от него изумление: человек вроде умер, а вот же он живой, разгуливает, смеется…

Бабушка моя увлекалась гаданием на блюдце, которое бегало внутри круга с нанесенными буквами. Однажды в Кронштадте ее подруга, юный племянник которой погиб при обороне Порт-Артура, решилась вызвать его дух, и племянник ответил: «Тетя, не тревожьте мои кости». А другой раз бабушкины пальцы буквально прилипли к круглому столику, и он поскакал по комнате как живой, с ножки на ножку, а бабушка за ним… И так говорили, что поведение столика вызвано наличием в бабушке беспокойного электричества. И вот теперь, когда я в свою очередь бесцеремонно тревожу бабушкины кости, что-то такое чувствуется в воздухе, некое напряжение, подобное электрическому…

От бабушки я узнала выражение «сестра милосердия». В Первую мировую бабушка была именно сестрой милосердия, что означает немного больше, чем нынешняя медицинская сестра. До нас вообще дошло очень мало документальных сведений о деятельности сестер милосердия в Первую мировую из-за начавшейся революции. Не до отчетов было. Известно, что в 1915 году в России существовало 115 общин в ведении Красного Креста. Сестры также состояли при Евангелическом госпитале и четырех иностранных больницах Петрограда. Собственно, общины создавались еще в XIX веке как полурелигиозные организации, в которых трудились именно сестры во Христе.

С началом войны религиозные мотивы служения практически сошли на нет – девушки из интеллигентных семей отправлялись служить из чистого патриотизма. Возможно, бабушке, как и многим женщинам, после смерти жениха хотелось забыться, хотелось подвигов, отмщения… В 1916 году по официальным спискам на фронт было отправлено 17436 сестер, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых учреждений Красного Креста. Сама императрица с княжнами Татьяной и Ольгой во время Первой Мировой войны работала в госпиталях в качестве сестер милосердия (1).

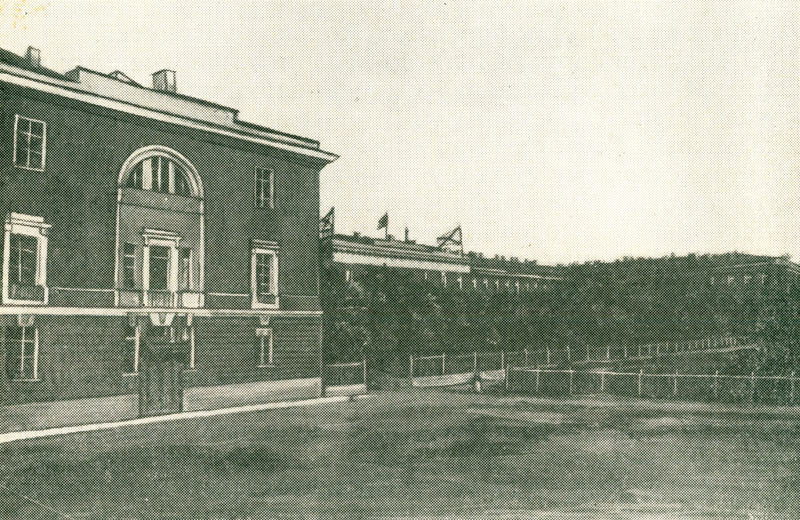

Бабушкина война началась в тыловом Кронштадтском госпитале. Возможно, на курсы по подготовке сестер она поступила еще до войны, для женщин это была еще и просто возможность учиться. На курсах в Кронштадтском госпитале изучали следующие предметы: анатомию, физиологию; малую хирургию; десмургию; краткую гигиену; уход за больными; первую помощь раненым и уход, а также фармакопею.

В 1916 году, когда русские войска остановили австро-германские войска на реке Сирет, был создан Румынский фронт, в который вошла, в частности, 6-я армия из Петрограда. Бабушка говорила именно про Румынский фронт, на котором, как и по всем фронтам России, помимо противника, свирепствовали еще и инфекционные заболевания. Сестер милосердия Кронштадтского морского госпиталя вообще нередко посылали в составе специальных отрядов на борьбу с эпидемиями.

Штат Кронштадтского морского госпиталя во время 1-й мировой войны (2)

Медицинский персонал | К 1.1.1915 г. | К 1.1.1916 г. |

| Врачей | 150 | 162 |

| Фармацевтов | 4 | 5 |

| Классных фельдшеров | 5 | 17 |

| Санитарных кондукторов | 45 | 54 |

| Фельдшеров 1-й и 2-й статьи | 245 | 241 |

| Санитаров | 392 | 459 |

| Сестер милосердия | 50 | 77 |

| Повивальных бабок | 1 | 1 |

| Лекарских помощниц | 6 | 6 |

Одним из немногих дошедших свидетельств о Первой мировой войне, в которой участвовали русские сестры, являются воспоминания Александры Львовны Толстой, дочери Л.Н. Толстого, служившей на Турецком фронте:

«Ночью сестры дежурили по очереди. Четыре палаты по 40-50 больных в каждой. На каждую палату один дежурный санитар, а на все палаты одна сестра.

Почти все больные – тифозные. Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую. Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое полное бессилие как-то облегчить, помочь. Минутами делается страшно. Особенно, когда стоны превращаются в хрип… Подбегаешь, дыхания почти нет, больной затих, пульса нет. Только успеешь перекрестить, закрыть глаза – помер». (1)

Бабушка недолго была на фронте: сама заразилась тифом. Случилось это уже в Астрахани, куда, вероятно, больных доставил с фронта санитарный поезд. На фотографии в августе 1917 года бабушка именно после тифа, с едва отросшим ежиком волос. Сыпнотифозные бредили и все кричали: «Снимите, снимите с головы!» – их донимали вши, которых и снимали с головы вместе с волосами. Бабушку тоже обрили наголо, а ее чудесные косы сожгли.

От тифа в Первую мировую погибло около трех миллионов человек. А чем лечили тиф до появления антибиотиков, не скажу, просто не знаю. Скорее всего подручными средствами, а то и просто выхаживали больных, и именно стараниями сестер милосердия. В Астрахани бабушка неминуемо бы умерла, как и множество рядовых сестер, если бы не молодой врач, еще не привыкший к смерти, который просидел возле нее всю ночь. Она рассказывала так, что вот явился ей в бреду поп, взял ее за руку и долго вел по темному коридору. А она шла за ним и думала: «За что же мне такая темнота? Я ведь ничего плохого не делала…» И вот наконец впереди мелькнул свет, поп вывел ее на поляну, освещенную солнцем, и уже подтолкнул: «Иди!» В этот момент она очнулась и открыла глаза… Потом бабушка спрашивала про этого врача, ей сказали, что он сам заразился тифом и через два дня умер.

Возможно, это предписано заранее – кому жить, а кому умереть – в эпоху больших потрясений. Иной сам лезет под пули, а ему ни царапины, будто заговоренный. А другого убьют в первом же бою. Но сколько же умерло незаметных, неизвестных героев в медицинских халатах, которые наверняка шли на фронт только лишь потому, что так велел им долг. И война наверняка виделась им не патетическим действом, а целенаправленным, варварским истреблением молодых жизнеспособных людей, причем не повинных ни в чем, кроме разве что собственной глупости и патриотического психоза.

Знаменательно, что среди медицинских сестер Первой мировой наблюдались случаи самоубийства. Для людей искренне верующих это означает именно абсолютное разочарование в вере и в собственной миссии милосердия. Воистину бессилен человек помочь, если Бог допускает такое! Для многих тысяч людей Бог действительно умер уже не в гипотетическом, ницшеанском, смысле, а в самом прямом, и смерть оказалась не легким путешествием в лучший мир, а грязным, страшным и бессмысленным действом, по ту сторону которого разверзался черный квадрат небытия. (Была ведь еще и пандемия испанки в 1918-19 гг., которая за 18 месяцев убила 50 миллионов человек, превысив боевые потери на всех фронтах Первой мировой). Вместе с разочарованием в религиозных ценностях поблекли такие понятия как «честь», «благородство», «долг» и т.п. Обвинять революцию и советскую власть в ожесточении сердец и нравов в данном случае не стоит, так как это случилось не в отдельно взятой стране, а в мире вообще. Предупреждающий возглас Достоевского «Если Бога нет, то все можно?» вывернулся утверждением: «Если все можно, значит, Бога нет».

Бабушка не была сильно набожным человеком. По крайней мере я никогда не замечала за ней, чтобы она молилась или отмечала церковные праздники, хотя папу моего крестила при рождении в 1929 году. Что интересно, в конце 70-х прошлого века, когда она рассказывала мне про темный коридор и просвет, мелькнувший в конце, не писали еще в газетах про путешествие по туннелю и по телевизору не рассказывали про этот туннель в передаче «Очевидное-невероятное». Не было тогда загробной жизни, человек умирал – и все. Откуда же бабушка могла знать про туннель?..

После тифа ее, вероятно, отправили назад, в Кронштадтский госпиталь.

В Первую мировую, несмотря на жестокость газовых атак, а также военных аэропланов, наводящих ужас на мирных жителей, агрессор все-таки придерживался некоторых правил военной этики, если таковая имеется, то есть воевал «честно». Однажды немецкий крейсер прорвал оборону и вплотную подошел к Кронштадту. Дал залп по городу – снаряд попал на территорию госпиталя, в щепки разнес сарай, повредил какие-то еще хозяйственные постройки – госпиталь тут же выбросил медицинский флаг с красным крестом, и крейсер вынужден был убраться. Немцы полагали недостойным стрелять по раненым.

Зато вскоре, спустя каких-то двадцать лет, допустимым стало то, что еще недавно считалось невозможным. Так, в самом начале Великой Отечественной войны в Ленинграде на трамваях, перевозящих раненых, рисовали те же красные кресты, очевидно, памятуя, что немцы в раненых не стреляют. Вскоре, однако, кресты пришлось замазывать: немцы стреляли по ним как по мишеням.

На фотографии 1917 года, той самой, на которой бабушка с чуть отросшим ежиком, – как-то не чувствуется дыхание войны. Вот сидит интеллигентный отец семейства, нестарый еще человек с пышными усами. Это мой прадед Филипп Никитин, рядом моя прабабушка. Как ее звали, теперь никто не скажет. А вокруг дети – моя бабушка Стефа с младшей сестрой (бабой Надей) и младшим братом гимназистом Федором. На фото нет еще бабы Муси – по неизвестной причине. Вот так позирует себе моя баба Стефа, кисейная барышня в августе семнадцатого, улыбается, и кто бы подумал, что она успела побывать на фронте, помотаться по госпиталям, навидаться такого, чего иному человеку и за полвека не увидеть… Может быть, она полагает, что все самое страшное уже прошло, в полном неведении, что случится через каких-то два месяца.

А между тем летом 1917-го в Кронштадте было далеко не спокойно. Руководство Кронштадтским Советом рабочих и солдатских депутатов в дни Корниловского мятежа находилось в руках большевиков, в госпитале даже сформировали медицинский отряд, который на баржах отправился в Петроград для участия в подавлении корниловцев. А за несколько дней до начала Октябрьского вооруженного восстания в Кронштадтском госпитале развернули дополнительные койки, чтобы подготовиться к массовому приему раненых. В госпитале усилили дежурную службу, запретили отпуска сотрудников, а также заказали дополнительные медикаменты и перевязочный материал.

Революцию бабушка встретила на дежурстве. Утром 26 октября в госпиталь ворвались вооруженные матросы, попутно расколотив пару шкафов с медикаментами, здоровенный детина прижал прикладом бабушку к стенке, прохрипев: «За нас или за буржуев?». Бабушка растерялась, но какой-то молодой матросик, возможно, настроенный не столь агрессивно, почему-то сказал детине: «Оставь, она своя», может быть, пожалел молоденькую медичку.

Честно говоря, я не знаю политических предпочтений бабушки в октябре 1917-го. Скорее всего она просто выхаживала раненых, независимо от их социального статуса, как медику и подобает. Революционные дни были для нее просто сложной работой. Раненых несли и несли. Причем матросы беспардонно вторгались в операционную в бушлатах с винтовками за плечами, а персонал госпиталя несколько суток подряд держал руки на весу, дабы соблюдать гигиену.

Потом матросы принялись методично уничтожать офицеров. Больные в госпитале лишены знаков отличия – все они одинаковы в нижнем белье, распознать в раненом человека благородного сословия не так-то просто. Однако додумались. Революционный отряд врывался в палату и командовал: «Руки на одеяло!» Руки у офицеров были белые, холеные, ногти розовые… Тогда из экономии патронов матросы били офицеров прикладами по голове, разбрызгивая мозг из расколотых черепов. А тела скидывали из окошка прямо в залив – госпиталь находился на территории порта.

Теперь, когда мне попадаются на глаза строчки из «Оды революции» Маяковского: «Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе», я вспоминаю разбрызганные офицерские мозги, которые бабушка отмывала с госпитальных стен и кафельных печей в первый день новой власти. Несмотря на общий революционный настрой, избиение беззащитных раненых, очевидно, было все-таки чересчур. В уничтожении классового врага большевики превзошли даже тогдашних немцев, которые раненых не трогали. Спохватившись, кронштадтские медики все-таки нашлись: они перебинтовали руки раненым офицерам и тем самым спасли несколько душ.

В историческом очерке о Кронштадтском госпитале революция описана так: «В эти полные исторических событий грозные дни больные и медицинский персонал госпиталя с большой тревогой и надеждой ждали вестей из революционной столицы. Штурм и захват Зимнего дворца, арест Временного правительства, разгром революционными войсками мятежей юнкеров и Керенского – Краснова, открытие II-го Всероссийского съезда Советов, выступление вождя революции В. И. Ленина, декреты о земле и мире и создании нового правительства – Совета Народных Комиссаров – все эти известия немедленно доводились до больных и вызывали бурный восторг. Настроение у всех было праздничное, повсюду царил большой трудовой и революционный подъем» (2).

И очень странно, что теперь, пожалуй, только я и помню, как оно было на самом деле.

И еще: я прямо-таки ужасаюсь, какая бездна времени отделяет меня от бабушки, несколько исторических эпох, уместившихся в короткую цепочку из трех поколений. Дальнейшая бабушкина жизнь была не менее тяжелой, чем боевая юность: гражданская война, голод в Поволжье, куда в двадцатых их с дедом выслали из столицы за социальное происхождение – познакомились они в том же Кронштадском госпитале, он был фармацевт. А в 1938 году деда арестовали опять-таки за социальное происхождение и еще за то, что он вставил зубы у врача по фамилии Кац.

Знаю, читала протокол допроса: «Зачем ездил в Казань? – Вставить зубы. – Какая фамилия врача? – Фамилия врача была Кац…» А других серьезных обвинений в его уголовном деле попросту не было. И пусть те, кто до сих пор ратует за дело Сталина (дескать, моего деда не тронули, значит, брали действительно виновных), осторожней будут с зубными врачами или хирургами, например. Мало ли, какая там у кого фамилия…

Потом была еще одна война, во время которой бабушка работала фельдшером в тыловом госпитале в татарском городке Затон им. Куйбышева.

И что же помогло пережить целых три войны этой рафинированной барышне в кружевном платьице? Уж наверняка не «беспокойное электричество» и не пролетарская закалка, которой у нее никогда и не было. А что же тогда? Вероятно, духовные ценности – с ними никакие перипетии ХХ века ничего не смогли поделать, образование – хорошее по тем временам, а еще – способность трудиться на благо Отечества, и пусть не прозвучит это пафосно. Ведь ныне полустертые слова типа «благо», «Отечество», «совесть» для моей бабы Стефы еще обладали подлинной ценностью. А вот я, честно говоря, уже стесняюсь рассуждать публично о таких вещах как «служба Отечеству». Не потому, что мне это чуждо, а просто потому, что никто уже не воспримет всерьез. Да и бюрократически как-то звучит, неискренне. В лучшем случае подумают, ерничаю.

Кстати, бабушка отнюдь не считала себя героическим человеком. Она рассказывала мне свои были как простые истории, случаи из давно отшумевшей жизни.

P.S. Вот ведь какая странная приключилась штука. Закончив эссе, я преспокойно выключила компьютер и вернулась к тексту только на следующий день. А его за время моего отсутствия как будто кто-то отредактировал. Так, например, фраза «Обвинять революцию и советскую власть в ожесточении сердец и нравов в данном случае не стоит, т.к. это случилось не в отдельно взятой стране, а в мире вообще» у меня была в абзаце про немецкий крейсер. И вдруг она странным образом переехала вперед. Заметила я и некоторые другие мелочи, как будто чья-то строгая рука исправила неточности в моей школьной тетрадке. Бабушка, я уже давно окончила школу и даже выпустила сама несколько книжек. Но пусть в этом тексте все будет по-твоему. Как ты полагаешь правильным. Это ведь твои мемуары.

Декабрь 2013

Список использованной литературы:

1. Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия (http://do.gendocs.ru/docs/index-270821.html?page=12)

2. История Кронштадтского госпиталя (http://www.kronstadt.ru/books/history/hosp_4.htm)