Спустя почти три десятилетия после ухода из жизни писателя очевидно, что книгами постсоветского периода Нагибин не только предельно откровенно рассказал о собственной драме, но и выразил черты эпохи, свидетелем и участником которых он был.

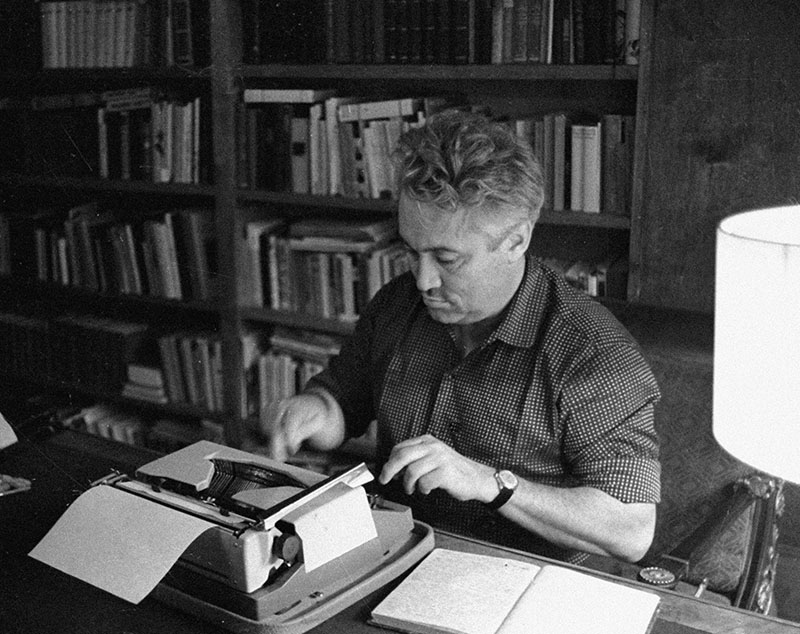

3 апреля страна отмечает столетие со дня рождения писателя Юрия Нагибина, автора множества книг, сценариев, очерков, статей.

Почти сорок лет назад я написала восторженное письмо Юрию Нагибину по поводу его рассказа «Терпение», опубликованном в «Новом мире». И ощутила легкое презрение со стороны коллег, посчитавших рассказ дешевкой, нацеленной якобы на то, чтобы выжать слезу у доверчивых читателей историей «нечеловеческой» любви безногого инвалида и рафинированной ученой дамы. Ведь в рассказе, по их мнению, не было неповторимой авторской интонации, а только она, на взгляд знатоков литературного искусства, и является метой настоящего писателя.

Наверно, ответом этому типу искушенного читателя была следующая реплика Юрия Нагибина: «Для меня на первом месте не интонация, а содержание» («Время жить»).

Содержание рассказа «Терпение» и вызвало у меня слезы, поскольку я узнавала то, чему сама была свидетелем, что застала на Валааме (У Нагибина – Богояр) в семидесятые: интернат для престарелых, безногого инвалида, отталкивающегося от земли деревянными утюжками…

Инвалид Паша, а вовсе не драма любви, и был для меня тогда главным в рассказе – его история, его судьба… Наверно, не в последнюю очередь потому, что и мой отец вернулся с войны безногим.

Недавно я перечитала «Терпение» и нашла в нем то, что когда-то пропустила. И теперь пропущенное и стало главным. А именно: отношения отцов и детей из мира элиты с их элитарным времяпрепровождением: «подводная охота, теннис, шашлыки на природе, преферанс…»

Убийственная характеристика детей, которые в девяностые станут у руля:

Они «числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания – они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки – воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялась в них страстью к развлечениям и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности…».

А вот реакция отца:

«Скворцов видел: дети – хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало…».

И мнение детей о родителях:

Они «просто отстаивают свой обветшалый мир – обычная борьба за существование – перед теми, кто сгонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости…».

И ответ инвалида Паши, которому его первая, еще довоенная любовь, а ныне мать семейства, приплывшая на «современном Ноевом ковчеге» на Богояр, предлагает уехать с ней в город:

«Зажравшиеся и вечно ноющие мещане – вот вы кто!.. Все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома… С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет…».

Тема смердов и элиты прослеживается и в других произведениях писателя, написанных как в советский период («Рахманинов»), так и в постсоветский («Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща» и особенно в «Дневнике»).

В повести «Рахманинов», посвященной выдающемуся русскому композитору, два героя: аристократ Рахманинов и смерд Иван. Между ними – непрекращающееся соперничество, ненависть, о чем аристократ до поры до времени не подозревает. Ненависть Ивана к «барину» – из-за неравенства положений (Иван – незаконнорожденный сын птичницы), из-за суженой Ивана, крестьянской девушки Марины, у которой с барином, кажется, любовь… Эта ненависть у Ивана не только к Рахманинову, но и ко всем, похожим на господ, например, к Шаляпину. Тот однажды спьяну сел за руль редкостного тогда в России автомобиля да и обрызгал Ивана грязью с ног до головы. «Иван утер рукавом лицо и проговорил с лютой до спокойствия ненавистью:

«– Всех надо кончать…Всех!..»

Рахманинов после революции эмигрирует, Иван остается дома, строить государство рабочих и крестьян.

И вот какой диалог происходит однажды за границей между Рахманиновым и Шаляпиным:

« – Хочешь я тебе скажу, почему мы оба уехали и не вернулись, как другие?

– Почему? – вдруг присмирел Шаляпин /…/

– Причина одна, простая, как орех, – мы очень любим деньги. Вот и все… Многие другие остались в России делить ее горький хлеб, а мы не захотели. Нам бы скорей новый счет в банке…».

Мог ли так сказать композитор? Что-то не верится. Даже если исходить из канвы повести, то композитор был вынужден эмигрировать. Его заставило покинуть родину отнюдь не стремление к обогащению, большим заработкам, а та пропасть, которая вдруг разверзлась между высокой дворянской культурой и крестьянской. Даже духовные песнопения композитора, даже «Колокол» с его финальными погребальными ударами не могли противостоять ненависти Иванов, предотвратить грядущие, еще более страшные потрясения для России и ее народа.

Аристократ Рахманинов, зарабатывающий на жизнь собственным титаническим трудом – сочинительством, концертированием, зла на Иванов не держал, хотя они разгромили поместье его жены, разбили инструмент композитора – «Стейнвей»… Более того, он с пониманием относился к проявлениям пролетарской ненависти и на испуганное своего знакомого: «Они нас ненавидят», – ответил спокойно: «А за что им нас любить?». Следующие его слова были: «Просыпается народ…».

В заключение повести аристократ и смерд умирают: один на ниве служения высокому Искусству, другой – на поле брани во время Великой Отечественной. Оба с именем России на устах. Оба простившие друг друга. Рахманинов перед кончиной говорит: «Ивану передайте: у меня к нему зла нет. Он – цельный человек. Во всем цельный…».

На могиле Ивана табличка: «Здесь лежит храбрый солдат Иван. Друг Рахманинова». Чем не хэппи энд! Так, по Нагибину, закончилось противостояние аристократа и смерда.

Но на самом деле не закончилось. Новая революция 1991 года отобрала власть, землю и замки у рабочих и крестьян и вернула дворян, «графьев», господство капитала. Все пошло по новому кругу. В него попали многие запутавшиеся – в себе, в истории своего рода, в самой жизни. В том числе и Нагибин, который при всем отрицании советской системы был ее частью, работал на нее, в чем он сам признается: «Воспитанный в школьных правилах социалистического реализма, я против воли стремлюсь к сомнительной цельности, единообразию…», «Нет во мне довлатовской свободы…» («Моя золотая теща»).

Отчего же у одних художников есть эта внутренняя свобода, а у других – нет? Ответ дает в общем-то простая формула: «человек – это продукт детства».

«Моя семья, я сам, наши гости, мои друзья… – интеллигенты, а все остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим исключением, дворовые, сверстники, с которыми я до поры до времени не водился – холуи. Так во всяком случае называла их моя мать, что не мешало ей легко находить с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на родности, а на прямо противоположном – мгновенном и радостном узнавании плебеями барской – высшей сути моей матери…» («Тьма в конце туннеля»)

«Холуй в нашем семейном понимании, – поясняет далее автор-герой, – это простолюдин, черная кость или более старое, хам» (Там же). Интеллигентного мальчика, белую косточку почему-то непреодолимо тянет к «хамам», тем самым, что отличались «странной угрюмостью», «лаконичной матерной речью», были «стрижены под машинку от вшей и гнид» и одеты «длинные штаны из туальденера». В отличие от своей матери, «ее благородия», мальчик изо всех сил хочет понравиться «хамам», заслужить их уважение, стать для них своим. Но «в большом мире», как называет писатель московский двор, подобных ему не слишком жаловали. Он чувствовал себя среди пролетарских детей белой вороной. Его били, унижали, и он бил, и унижал:

«Ощущение незащищенной плоти под кулаком освободило мою душу для более глубоких чувств. Я стал бить, и бил не только Кукурузу, а всю несправедливость упорно отторгавшего мою любовь двора. Драки не получилось, это было избиение…» (Там же).

Дворовые инстинктивно почуяли в «интеллигентном мальчике» порчу: в отличие от естественных, органичных «хамов» автор-герой казался, а не был.

Одна из причин тому – неясность происхождения: в детстве будущий писатель считал себя евреем по отцу (оказался – отчим: Марк Яковлевич Левенталь) и лишь в зрелости узнал, что его настоящий отец – русский, Кирилл Александрович (погиб до рождения будущего писателя). Отсюда можно понять сумасшедшее неистовство Нагибина и во всех последующих драках: «Я бил в нос и в Уральский хребет, в скулу и в Горный Алтай, в зубы и в волжские утесы, по уху и по Среднерусской возвышенности… Я расквитывался за того несчастного мальчика, который безропотно принял столько побоев и унижений…» (Там же).

Ощущение собственного изгойства определило судьбу писателя. Уже став взрослым, он будет чувствовать себя чужим и в своей русской семье, которая, по признанию Нагибина, научила его «не пить, а опохмеляться… водкой, пивом, огуречным рассолом… При полном отсутствии слуха и чувства ритма плясать русскую… Пользоваться матом не только для ругани, но и для дружеского общения…» А также тому, что «пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю, и никто не вправе предъявить ему претензий…» («Моя золотая теща»).

Зачем молодой Нагибин вошел в эту номенклатурную семью (женился на дочери организатора российской автомобильной промышленности И.А. Лихачева), образ жизни которой ему был не только чужд, но и отвратителен, если совершенно очевидно, что жену свою он не любил? Один из моих знакомых, непрофессиональный читатель, понял повесть «Моя золотая теща» (о семье Лихачева) как месть писателя этому преуспевающему советскому клану, члены которого из грязи да в князи. Которые имели всё, в то время как сын «её благородия» нищенствовал… Наверное, можно, понять и так. Но я больше согласна с другим мнением: захотел пожить на министерских харчах. Чем закончилась эта история, тоже известно: блудного зятя изгнали из семьи.

С возрастом в Нагибине все сильнее ощущение изгойства. Особенно среди коллег – «писателей-деревенщиков», вместе с которыми он входил в правление журнала «Наш современник»: от них «воняло грязными носками, немытым телом, селедкой, перегаром, чем-то прелым, кислым, устоявшимся, как плотный избяной дух, который нельзя вытравить, вывести, заглушить никакими способами» («Тьма в конце туннеля»).

Читая эти строки, в который раз понимаешь, что ненависть – иррациональна. Ведь так порой трудно объяснить себе, почему тебе не нравится нос или уши этого человека, то, как он говорит, пишет, думает… К чести Нагибина, он эту ненависть пытался преодолеть. Ну хотя бы в отношении Бориса Кравченко. Может быть, заботой о рабочем парне, заботой вопреки неподконтрольным брезгливости и отторжению, он и пытался это иррациональное, недостойное человека чувство искупить. Но, конечно, сыграло здесь свою роль и объединяющее его с Борисом ощущение литературного изгойства. «Я так и не вписался в отечественную словесность…» – скажет он о себе в дневнике. Не вписался, на взгляд мэтра, и Борис: «…долгое время я оставался едва ли не единственным человеком в широком мире, кому ваши рассказы нравились…» – напишет он в «Открытом письме» своему ученику («Не чужое ремесло», 1983).

Как уверяет горячий поклонник Нагибина писатель Александр Рекемчук, «Тьма в конце туннеля» (1994), «Моя золотая теща» (1994), «Дафнис и Хлоя» (1994), «Дневник» (1995), это «абсолютно новый тип литературы», которому он, Рекемчук, также будет следовать: «Я буду писать литературу нонфикшн, абсолютно отрицающую все законы беллетристики… Там будут подлинные герои, начиная от меня самого…» (журнал «Наша улица», 2003).

Итак, «абсолютно новый тип литературы» многотысячным тиражом расходится по стране, и делать вид, что такой литературы нет, невозможно. Тем более появляются последователи, так называемый новый реализм с писателем в роли героя.

Теперь, спустя почти три десятилетия после ухода из жизни писателя, очевидно, что книгами постсоветского периода Нагибин не только предельно откровенно рассказал о собственной драме, но и выразил черты эпохи, свидетелем и участником которых он был. Так что новый тип литературы Юрия Нагибина с ее ярко выраженным классовым отношением к смердам является своего рода документом переходного периода: от эпохи рабочих и крестьян – к эпохе компрадорской буржуазии.

Писатель собственной жизнью и творчеством выразил двойственность этого периода, в котором «ненавижу» и «люблю» существуют в своей трагической непримиримости и слитности.