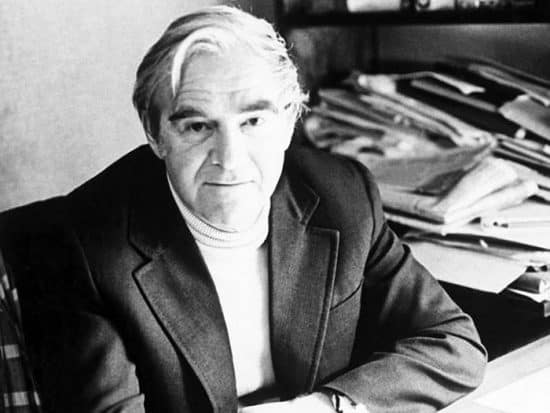

Невосполнимая потеря этого лета — смерть Даниила Гранина, писателя, который говорил правду о войне, блокаде, а в общем, конечно, о человеке. Петербургский писатель и журналист Юрий Лебедев дружил с ним и прислал нам этот материал, названием которого стала цитата из повести Гранина «Наш комбат».

В свое время эту повесть отказывались публиковать столичные журналы. Осмелился лишь петрозаводский «Север».

Вспомнилось, как сразу после Дня Победы, 10 мая, мы с ним приехали к памятнику «Защитникам Ленинграда» на въезде в Пушкин. Долго шли несколько десятков метров до памятного знака его 292-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона. Я видел, как трудно давались эти метры человеку на костылях. Но Гранин упорно шел, отказавшись от моей поддержки. Уже потом, когда мы вернулись домой, я вдруг понял, что он совсем не случайно пригласил меня сюда. Он передал мне эстафету памяти о боях за этот участок Ленинградского фронта. С того времени мысль о неожиданной сопричастности к военной жизни моего Учителя не давала мне покоя. По этой причине с карандашом перечитал «Нашего комбата». А потом захотелось привлечь внимание властных и общественных структур Петербурга к памятнику «Защитникам Ленинграда». Очень бы хотелось создать на этом месте литературно-историческую экспозицию.

Камни безмолвны. Но, когда из них делают памятники, они начинают говорить. Перед въездом в Пушкин под Санкт-Петербургом стоит один из таких памятников. Он поставлен в честь солдат народного ополчения, защищавших Ленинград в годы блокады.

Одним из этих солдат был Даниил Гранин. Памятный знак в виде противотанкового надолба напоминает о 292-м отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне, в составе которого с сентября 1941-го по май 1942 года он здесь воевал.

Подумалось вот о чем. Может быть, есть смысл поставить рядом с этим памятным знаком информационный стенд, рассказывающий о жизни почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Александровича Гранина, совсем недавно ушедшего от нас? Это было бы первым жестом сохранения памяти о нем и его больших делах для города.

А еще лучше было бы оживить здесь его повесть «Наш комбат». Ведь как раз рядом с этим местом находился злосчастный «аппендицит», описанный в повести. Там происходили тяжёлые, кровопролитные бои. Сделать это совсем несложно: нужно лишь поставить несколько стендов с небольшими отрывками из этой повести. Тогда и весь мемориал, а не только памятный знак 292-му батальону заговорит по-особому, по-новому.

Даниил Александрович рассказывал мне, что в мае 2017 года, накануне Дня Победы, к нему в гости с поздравлениями приезжали губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко и председатель Законодательного собрания Макаров. А на следующий день Гранин долго беседовал с главным строителем города, вице-губернатором Албиным. Говорили о войне, о том, как сохранить память о боях за Ленинград, не дать увянуть Зеленому поясу славы. На панихиде в Таврическом дворце перед похоронами Гранина руководители города сказали немало прочувственных слов. Было предложено, в частности, назвать одну из улиц Петербурга его именем.

Это все правильно, но, может быть, стоит пойти еще дальше. Попробовать придать новое звучание мемориалу перед въездом в Пушкин. Что если создать там литературно-историческую экспозицию под названием «Салют и реквием блокады», где в основу будет положена повесть «Наш комбат». Тогда имя Даниила Гранина сделает еще более весомыми рассказы о боях за Ленинград. Честно говоря, не знаю подобного прецедента. Уникальность его будет в том, что реальные события описаны не историком, а большим писателем, непосредственным участником тех событий. На память приходят «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, великолепно, проанализированные Даниилом Граниным. Но в Севастополе такой литературно-мемориальной экспозиции о войне так и не было создано. Почему бы не попробовать это сделать в память о боях за освобождение блокадного Ленинграда?

Памятник «Защитникам Ленинграда» находится прямо на пути в Екатерининский дворец. Мимо не проедешь. Почему бы туристическим автобусам не делать здесь краткую остановку, чтобы экскурсанты из разных стран могли познакомиться с историей города, связанной не только с культурой и искусством, но и с тем, что стало его героической и трагической данностью – с тем, что не имеет прецедента в мировой истории. Ведь речь идёт о городе, который, по словам Даниила Гранина, по всем военным и просто человеческим законам был обречен на голодное вымирание. Но он не сдался. Отсюда в январе 1944 года погнали врага. И почему бы не оживить память об этих боях, учитывая, что в Петербурге с успехом действуют многочисленные клубы военных реконструкторов. «Наш комбат» — почти готовый сценарий военной реконструкции на местности.

Первый военный рассказ Гранина появился через двадцать пять лет после снятия блокады Ленинграда. Назывался он «Смерть интенданта», опубликован был в 1967 году. Гранин признавался: «Раньше не хотелось писать о войне. Молчать легче, чем забыть. Взяться за перо заставили появившиеся книги участников войны, их «окопная правда». Не нужно ничего сочинять, можно писать про то, как это было с тобой и теми, кто был рядом. Про свой танковый экипаж, про свой взвод, про своего комбата».

«Молодая война» — так назвал Гранин свой первый цикл. Повесть «Наш комбат» Даниил Гранин опубликовал в 1968 году. Вначале ее никто не хотел печатать. Осмелился это сделать лишь петрозаводский журнал «Север». Гранину было тогда 49 лет. Со времени окончания войны прошло 27 лет. Окопы уже заросли, но еще были различимы.

Я попробовал сделать выписки из повести Гранина «Наш комбат» для будущих информационных стендов. Вот они.

О комбате

Я очень любил того, нашего комбата. И после него попадались отличные командиры, с которыми наступали, освобождали, нас встречали цветами, мы получали ордена. А с нашим комбатом были связаны самые тяжелые месяцы блокады – с октября 1941 по май 42-го. Я комбата любил больше всех.

С годами он становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее – о нашем батальоне… В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди них были всякие, но мне было неинтересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я удивлялся собственной силе. Очерк мне нравился.

Комбат через двадцать пять лет после войны

Он поседел. Он сгорбился. Пополнел. Бостоновый костюм с большими старомодными лацканами, галстучек в голубых разводах, велюровая шляпа, в руках авоська с каким-то пакетом – окончательно отделяли его от того щеголеватого, стройного комбата, перетянутого в талии так, что и полушубок не полнил его. Ах, как он был красив – фуражечка набекрень, смуглый нежный румянец – наш комбат, насмешливый, молчаливый, бесстрашный.

Прежние черты проступали в нем как пятна… – узкие калмыцкие глаза его, смуглые длинные кисти рук и плавные жесты ими. Ничего не осталось от легкости, той безоглядной непосредственности, которую мы так любили в нем.

Тот комбат

…комбат слушал его, терпеливо и холодно щурился, к чему-то примериваясь. Я вспомнил эту манеру, которой мы подражали. Завораживающее спокойствие, с каким он мог сидеть под обстрелом, читать, покусывая спичку… Сколько ему было? Двадцать пять? Мальчишка. В голову не приходило, что он мальчишка.

Солдаты батальона: тогда и сейчас

Костя был героем батальона. Его взвод закопался в семидесяти метрах от немцев. У нас тогда все измерялось тем, кто ближе к противнику. Начхим, который обитал во втором эшелоне, — он директор, а Костя Сазотов агент по тапочкам и сандалиям. А комбат? Кажется, он работает учителем. Впрочем, какая разница. Это не имеет никакого отношения к тому, что было. Мы были связаны с прошлым, и только прошлым.

Кладбище защитникам Ленинграда

Мы пошли за комбатом. Сперва по шоссе, потом свернули вниз по тропке и по каменным ступенькам. За железной оградой стоял мраморный обелиск с надписью: «Здесь похоронены защитники Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» У подножья лежали засохшие венки с линялыми лентами. Комбат отворил калитку, она скрипнула пронзительно.

— Узнаете? – спросил комбат.

Мы молчали. Мы виновато оглядывались и молчали.

— Это ведь кладбище наше…

Он следил, как мы вспоминали, почти не вмешиваясь.

— За могилой-то ухаживают. Памятник сделали, — удивился Володя…

«Защитники Ленинграда» — те, кто ставили обелиск, уже понятия не имели про наш батальон… За могилой следили, красили изгородь, и эти венки немного казенные на вид. Местные пионеры или еще кто, они ничего не знали о тех, кто здесь лежит. Для них – просто солдаты. Или, как теперь пишут, — воины. Мы припоминали фамилии, комбат писал их на мраморе карандашиком…

Поле боя после войны

Странное это было поле, одичалое, нелюдимое. Кое-где росли чахлая лоза с изъеденными дырявыми листьями, кривая березка, вылезала колючая проволока; мы перешагивали заросшие окопы, огибали ямы, откуда торчали лохматые разломы гнилых бревен. Землянки в два наката.

Я рыскал глазами по затянутому дождем полю, где вроде ничего не изменилось. Я искал знакомые воронки, замаскированные доты, из-за которых нам не было жизни, даже ночью оттуда били по пристрелянным нашим ходам, мешая носить дрова, несколько раз пробили супной бачок, мы остались без жратвы и ползали вместе со старшиной, собирая снег, куда пролилась положенная нам баланда.

Воспоминание об «аппендиците»

Мы без конца штурмовали «аппендицит», сколько раз мы ходили в атаку и откатывались, подбирая раненых. Лучших наших ребят отнял «аппендицит», вся война сосредоточилась на этом выступе, там был Берлин, стоял рейхстаг. Из-за этих дотов мы ходили скрюченные, пригнувшись по мелким нашим замороженным окопам, и в низких землянках нельзя было распрямиться, нигде мы не могли распрямиться, только убитые вытягивали перепрелые, обмороженные ноги.

Комбат – единственный, кто знал дорогу в ту зиму, кто соединил нас с нашей молодой войной. …комбат указал на еле заметный холм, который и был «аппендицитом». Вслед за его словами стало что-то проступать, обозначаться.

Бывшее поле боя

Поле разделилось хотя бы примерно: здесь – мы, там – немцы. Мы шли вдоль линии фронта, не отставая от комбата, и я готов был простить ему все, лишь бы он показал нашу землянку, церковь, участок первой роты, взвод Сазотова, вторую роту…

Развалины церкви сохранились. Остатки могучей ее кладки, своды непробиваемых подвалов, лучшее наше убежище, спасение наше.

Окопы заплыли, обвалились – еле заметные впадины, канавки, где гуще росла трава, там стояли длинные лужи – все это было перед идущим впереди комбатом, а за ним уже возникали участок второй роты, снежные траншеи с бруствером, амбразурами, грязный снег, серый от золы и желтый от мочи, беленые щитки пулеметов, розовые плевки цинготиков.

Бывшая землянка

Володя потащил меня к яме, полной воды, заросшей, как и другие ямы, неотличимой до того, пока комбат не указал на нее, ибо тут она превратилась в совершенно особую. Те же гнилые бревна вытаркивались из осыпи. Володя мягко ступал на них, показывая, где были наши нары, мое место, его место, присел, балансируя на скользком гнилье, вытянул из грязи конец черного шнура. Вернее, плесенно-зеленого, это мы увидели его черным, как он висел поперек землянки и горел в обе стороны, медленно, копотно выгорела изоляция – такое у нее тогда было освещение

Схема своих позиций, нарисованная комбатом

На ватмане, заботливо прикрытом наклеенной калькой, вычерчены были позиции батальона с черными кружками дотов, пулеметными точками, с пунктиром ложных окопов. Рядом то льнула, то отступала синяя линия противника, с острием «аппендицита», занозой, всаженной в нашу оборону. Наискосок самодельную карту перечеркивала нынешняя ветка электрички, обозначен был и этот новенький домик под красной крышей.

О 292-м опабе

Не мемуары, песни о нас слагать надо, — Володя обвел рукой поле. – Какой участок обороняли! Сколько всего? – он заглянул в карту. Три плюс полтора… Четыре с половиной километра! Мамочки! Один батальон держал. И какой батальон! Разве у нас был батальон? Слезы. Сколько нас было?

— На седьмое февраля (1942 года – Ю.Л.), — сообщил комбат, осталось сто сорок семь человек.

-Слыхали? Полтораста доходяг, дистрофиков – все больше волнуясь, закричал Володя. – В чем душа держалась. И выстояли. Всю зиму выстояли! Невозможно! Я сам не верю! Один боец на тридцать метров. Сейчас заставь вас от снега тридцать метров траншей очистить – язык высунете. А тут изо дня в день… И это мы… Какие мы были… И еще стрелять. Наступать! Дрова носили за два километра. Как мы выдержали все это… Ведь никто не поверит теперь. Неужели это мы…

О первой встрече с комбатом

Это было в октябре, впервые он пришел к нам в окоп – фуражечка набекрень, сапожки начищены – пижон, бобик, начальничек; взводный шел за ним и бубнил про приказ. Был такой приказ – без нужды не стрелять, чтобы не вызывать ответного огня. Ах, раз не стрелять – так не стрелять, нам еще спокойней. Мы, пригибаясь, шли за ним, матеря весь этот шухер, который он поднял. «Без нужды», — повторил он, так у нас же каждый день нужда, и малая, и большая. Что же это за война такая – не стрелять?» И все стрелял и дразнил немцев, пока и у нас не появилось злое озорство, то, чего так не хватало в нашей блокадной угрюмой войне. Нет, он был отличный комбат.

Правда войны

Рязанцев вздрогнул, нагнулся, поднял серую кость – обломок челюсти. Мы ковырнули землю – обнажился ржавый пулеметный диск и рядом осколки, а глубже позеленелые гильзы, обломок каски, осколки, всюду осколки, земля была полна осколков, ржа работала не так-то уж быстро.

Великое дело восстановить правду войны, — рассуждал Рязанцев. – Возьмем историю нашего батальона…

Правда войны… восстановить правду – кто бы мог подумать, что это станет проблемой.

Летом наш отдельный батальон, то, что от него осталось, отвели на переформирование, мы не знали, кто, как взял этот «аппендицит», так он и остался для нас неприступным.

Об атаках на «аппендицит»

Нас всегда подпускали поближе и начинали строчить. Наша артиллерия, бедная снарядами, не могла подавить их. Чернели воронки, десять, двадцать, все-таки кое-что, но стоило нам приблизиться – и «аппендицит» взрывался тем же смертно-плотным огнем… Все атаки слились в одну, мы шли, бежали и снова ползли в сером позднем рассвете.

Гранин от имени павших

Так я и не знаю – взяли этот «аппендицит» и что с Ленинградом; для меня навечно продолжается блокада, треск автоматов, ненависть к немцам и наш кумир, величайший, навечно любимый мною, наша слава боевая, нашей юности полет… Но не надо над этим усмехаться – мы умерли с этой верой, мы покинули мир, когда в нем была ясность – там фашисты, здесь мы.

Фронтовики и тыловики

Люди делились для меня когда-то: солдат – не солдат. Долго еще после войны мы признавали только своих – фронтовиков. Мы отличали их по нашивкам ранений, по орденам Славы, по фронтовым шинелям. Фронтовую шинель всегда можно было отличить от штабной.

Бывшие немецкие позиции

Комбат шел впереди. Травяной подъем «аппендицита» был скользким. На склонах или выше затаились железобетонные доты, непробиваемые, неодолимые, непонятно было, когда немцы успели их соорудить… Комбат поднимался по склону торжественно, как по ступеням. Нам никогда не удавалось дойти до этих мест. Оказалось, всего-то метров триста.

Забравшись наверх, мы оглянулись. Отсюда прекрасна видна была наша позиция, темная скученность кустарника отмечала кривую линию окопов… Мы были последний рубеж, мы не могли ослабеть, убояться, отступать нам было некуда.

Отсюда немцам обнажалась вся наша голодная малолюдная слабость, наша бедная окопная жизнь. Они трусливо ждали, пока мы передохнем; по их подсчетам, мы давно должны были сдаться, околеть, сойти с ума, впасть в людоедство.

Немецкие укрепления

– Доты! – комбат неспешно вытер лицо платочком, отряхнулся. – Не было дотов…

Он подвел нас к яме. Очертания ее еще сохранили четырехугольность колодца. Комбат стукнул ногой по стене – стены были выложены шпалами. В шпалы лесенкой забиты скобы. Колодец уходил вглубь метра на два с половиной, на три и загибался… Всего комбат обнаружил семь таких колодцев. В каждом помещалось по два автоматчика. Он представлял их действия во время атаки: когда начинался обстрел, автоматчики укрывались в отсеки, пережидали, потом поднимались по скобам и встречали нас огнем. Практически они были неуязвимы. Прямое попадание снаряда в такой колодец исключалось. Между колодцами существовала система взаимодействия огнем. Мы примерились. Я стал в колодце, автомат дрожал в моих руках, я строчил по своим, я расстреливал себя, того, который бежал, проваливаясь в снег, полз сюда, я стоял с полным комфортом, попыхивая сигареткой…

Когда открылась правда

Мы молчали, избегая смотреть друг на друга. Напрасны, значит, были наши артподготовки, экономили бронебойные, копили, берегли для штурма. Уверены были, что тут железобетонные колпаки. Кто мог предполагать – всего четырнадцать автоматчиков в колодцах.

О немецком штабе

Мысок «аппендицита» кончился. Комбат подвел нас к краю довольно крутого обрыва, где в спуске были выкопаны пещеры. В них, по его словам. Размещался немецкий штаб со всеми службами. Судя по всему, жили немцы здесь безопасно и роскошно. Машины могли подъезжать сюда, доставляя из Пушкина горячие обеды, сосиски с гарниром, теплое пиво.

Ошибка комбата

Карта меня подвела. На наших картах обрыв не был обозначен…Карта, между прочим, тоже не оправдывает. Где еще, спрашивается, штаб мог разместиться? Достаточно понаблюдать за путями подъезда из Пушкина.

Раздумья комбата

Комбат… все поглядывал вправо от нас, в сторону пологого склона, начинающегося за крайним колодцем. Что-то ему не давало покоя. Он сверился со своей схемкой и уставился на пустой склон. Взгляд его застывал сосредоточенно-отсутствующим, словно комбат прислушивался к себе.

Лицо комбата скривилось

— Так и есть… — Он, как лунатик, сделал несколько шагов вслед неизвестной нам мысли, показывая на мелкие буераки, что рукавами стекали со склона, сливаясь в длинный, расширяющийся книзу овраг. Русло его в глинистых осыпях наискосок тянулось, сходя на нет, к нашим позициям, почти у правого фланга.

Перебежками… Скапливаться… Проверим… в полный рост… — Он бормотал, ничего толком не объясняя…

— Надо проверить, — нетерпеливо повторил комбат.

Проверка

Кусты приходилось сначала отряхивать, потом раздвигать. В овраге – впрочем, это был не овраг, а скорее лощинка – чисто пахло мокрой зеленью, воздух лежал теплый, грибной, цвели высокие розовые иван-чаи и желтенькие мать-и-мачехи; уголок этот слабо тронутый войной, и чувствовался, и виделся иначе.

Еще одно открытие комбата

Теперь, когда он убедился, что даже из крайнего колодца овражек не простреливается, ясно, что наступать надо было, прижимаясь к другому склону, в мертвом пространстве, не доступном автоматчикам, и, круто свернув, выскочить сюда. Вот в чем слабина немецкой позиции.

Новые ощущения

Мы и так и эдак разглядывали чертов этот овраг, и путь через него становился все более очевидным. Мы ничего не могли с собой поделать, ужасно было подумать, как же мы не догадались использовать местность и перлись в лоб под прицельный огонь автоматчиков.

Признание комбата

– Никто меня не заставлял, – сказал комбат. – Я сам… — Первый раз пошли – ладно, легкомыслие, ладно, торопился, а второй, а третий?… Восемнадцать убитых, тридцать раненых…

…Он стоял перед нами, стареющий, седеющий человек, и невозможно было понять, с какой стати он должен отвечать за того – лихого, с фуражечкой набекрень. Где-то там был и я, в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный… Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня. С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить.

Еще одно признание комбата

«…давно меня это мучило… Такую возможность упустил! Представляете, если б мы их вышибли отсюда… Ошибки надо анализировать. Не стесняться. Вы поймите: не было никаких броневых плит, и колпаков не было… Да, не сумели разгадать. Это мы потом научились… Перехитрили нас».

Мысли Гранина: за и против

На горизонте тонко поблескивали шпили, синеватый знакомый профиль города струился в нагретом воздухе, как мираж. Таким он мечтался нам из окопов, а теперь он на самом деле такой. В конце концов это же мы его отстояли. При всех наших промахах и неумелости. Мы. Ради этого все остальное можно простить.

Покушались на нашу навоеванную славу, которая не должна была зависеть от времени, ошибок и всяких пересмотров. Она была навечно замурована в ледяной толще блокадной зимы, там мы оставались навсегда молодыми, мы совершали бессмертные прекраснейшие дела нашей жизни, и все наши подвиги принадлежали легендам. Такой, какой была эта война, тогда для нас, такой она и должна оставаться. С геройскими атаками, с лохмотьями обмороженных щек, с исступленной нашей верой, с клятвами и проклятиями.

…Приближался город. Машина, покачивая уносила нас прочь от того одичалого поля, которое давно пора застроить, колодцы завалить, засыпать окопы, — не надо нам этих укоров, нам достаточно памятников, могил и действительно хороших воспоминаний. Какого черта, когда мы можем рассказывать друг другу о том, как мы громили фашистов, какие мы устраивали окружения, клещи, освобождали Прагу, про то, как мы входили в Восточную Пруссию.

Не надо молчать

– Нет, не буду молчать! – с наслаждением сказал я. – …сейчас нужна другая смелость. …разве правда может напортить. Зачем нам украшать! Да, в тот раз мы промахнулись, не сообразили, не умели и все же выстояли, и ничего у немца не вышло… Факт, мы виноваты, мы прошляпили этот овраг. «Аппендицит» можно было взять. Не сообразили мы – что к чему. Мы проскочили бы по этому оврагу… Но это же надо знать. Ведь если снова идти на «аппендицит»… А ведь нам придется. Ну, может, не в смысле военном, но все равно…

О комбате и себе во времени

Он близоруко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый, и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева. И меня, и обоих комбатов – того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.

Я посмотрел на комбата. Он распрямился, мне показалось, что он стал выше и лицо у него было другое, …осанка чем-то напоминала фигуру Барклая де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его и плащ, и русских офицеров, их нелегкие законы чести. Безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя…

Прощание

Комбат протянул мне руку… Он сжал мои пальцы, и я ответно пожал его руку, так, чтобы он знал, что я все понял… Губы его дрогнули, но усмешка не получилась, и он чуть заметно поклонился мне.

…Господи, да если б я мог стать таким, как комбат… Если б мне хватило сил.

Гранину я успел пообещать, что ежегодно в День Победы буду класть цветы к памятному знаку его 292-го батальона. Воспринимаю это как завещание солдата, ушедшего в вечность.

Юрий Лебедев, член союза писателей Санкт-Петербурга

Лето 2017 года