Как литераторы и их семьи возвращались из эвакуации по опасным водам Волги в июле 1943-го. Публикуется впервые

«Мне было четырнадцать лет, отец мой был на фронте, мы с мамой и бабушкой возвращались на этом пароходе из эвакуации в Москву. Прошло более 70 лет, я решаюсь описать это далёкое уникальное событие из жизни русских писателей. Насколько я знаю, оно никем не было описано…»

По утрам в узком коридоре парохода устанавливалась очередь в туалет. С полотенцами через плечо, с мыльницей и зубной щеткой в руках стояли небритые и лохматые советские прозаики, драматурги, поэты. Там были Леонид Леонов, Михаил Исаковский, Борис Пастернак, Константин Федин, Николай Асеев, Лев Ошанин, Константин Тренёв и много других литературных светил. Это был цвет советской русской литературы. Бесед на литературные темы они по утрам не вели — не до того.

В другом конце коридора стояла такая же очередь из их непричёсанных жён и писательниц, поэтесс, все в домашних халатах: Вера Инбер, Марина Петровых, Зинаида Пастернак, Берта Сельвинская, Татьяна Леонова, Лариса Тренёва, Наталия Павленко, Софья Суркова-Крепс, Ольга Гроссман-Губер, Лиза Крон.

Все они плыли на пароходе из города Чистополь, что на реке Каме, в Москву. Но это не было туристическим путешествием писателей. Шла война советской России с гитлеровской Германией, и они возвращались домой, в Москву, после двух лет жизни в эвакуации.

Стоял жаркий июль 1943 года. В начале войны немецкие войска сумели захватить Украину, Белоруссию, большую часть европейской территории России. Они подходили вплотную к Москве и остановились у Волги. Потери советской стороны исчислялись миллионами убитых и пленных. Но в конце 1942-го — начале 1943-го советским войскам удалось победить немцев в битве за Сталинград (теперь Волгоград) и отогнать их от Волги. Тогда писатели добились для себя разрешения вернуться в Москву.

Это было непросто, все транспортные линии были загружены военными эшелонами. Единственным путём был водный: из Камы — в Волгу, из Волги — в Оку, а из Оки — в Москву-реку. Но немецкие самолёты ещё бомбили советские города и пароходы, бросали мины в воду низовий Волги. Пассажирское движение по ней было закрыто, разрешалось плавать только грузовым буксирным пароходам. Пассажирский пароход с писателями был первым, которому разрешили плыть в Москву. Но плавание по Волге во время войны было опасным и тяжёлым.

Мне было четырнадцать лет, отец мой был на фронте, мы с мамой и бабушкой возвращались на этом пароходе из эвакуации в Москву. Плавание было тяжёлым, но интересным. Мне запомнились некоторые события и детали. Прошло более 70 лет, я решаюсь описать это далёкое уникальное событие из жизни русских писателей. Насколько я знаю, оно никем не было описано.

* * * *

Чистополь — типичный провинциальный маленький город в 150 километрах от Казани, около 40 тысяч жителей. До большевистской революции 1917 года он был купеческим пунктом перевозки зерна и других товаров по реке Кама. Купцы богатели и построили в нём несколько храмов, особняков для себя и большую гимназию. Но в основном он оставался одноэтажным, деревянным. Была в старину такая песня о Чистополе:

Город на Каме,

Где не знаем сами,

Не дойти ногами,

Не достать руками…

(из какого-то рассказа Максима Горького)

За годы советской власти Чистополь обеднел, условия жизни остались примитивные. Писателей с семьями привезли туда на пароходе летом 1941 года и расселили среди «уплотнённых» местных жителей — в деревянных домах-избах без водопровода и канализации. Скудность, теснота и неуютность жизни были спутниками военного времени. Ходили по лужам и грязи улиц, спали на брезентовых кроватях-раскладушках по три-пять человек в одной комнате, топили печи дровами, которые сами неумело кололи. Своих детей писатели поселили в специально организованном для них интернате, там условия и кормёжка были лучше.

Местные жители никогда не видели такого наплыва интеллигенции, московские писатели были для них малопонятной прослойкой общества. К тому же среди них было много евреев, а они были там редки. Чистопольцы называли их не «эвакуированные», а «выковыренные», относились к ним сочувственно.

Писатели были привилегированной группой, Сталин называл их «инженерами человеческих душ». Для своих пропагандистских целей советская власть диктовала этим «инженерам» что и как писать. Давлением и цензурой их заставляли воспевать коммунизм и прославлять диктатуру Сталина, называя это «социалистический реализм». За этот реализм писателям давали награды и предоставляли удобства жизни. В Москве эти «выковыренные» имели хорошие квартиры и дачи со всеми удобствами. Живя в Чистополе, они мечтали скорей вернуться домой.

* * *

Когда мы, дети, узнали, что поплывём на пароходе, компанией мальчишек пошли в затон Чистополя, боковое ответвление Камы. Там стояли пришвартованные к берегу пароходы. Все мы были «ребята из интерната»: Лёня Пастернак, Стас Нейгауз (сын и пасынок Пастернака), Тимур Гайдар (сын писателя Аркадия Гайдара), Витя Щипачёв, Саша Сурков — дети поэтов.

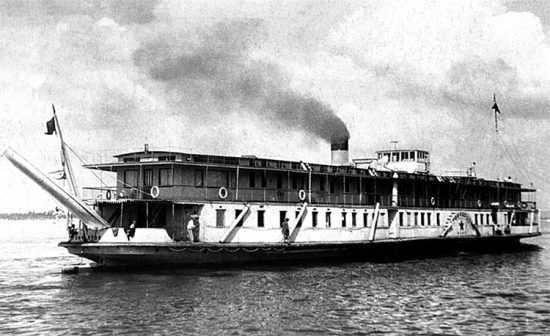

Пароход наш оказался старым, двухпалубным, с колёсным двигателем: по бокам у него два больших лопастных колеса, их вращение толкало пароход вперёд. По странной случайности, он назывался именем тоже одного из советских писателей — «Михаил Шолохов».

К дальнему плаванию этот «Шолохов» был совсем не подготовлен: за годы стояния в затоне испортился его двигатель, и многое повредилось. Теперь его ремонтировали и готовили к плаванию, работали почти исключительно женщины — мужчины были на войне.

Маляры перекрашивали пароход в серый цвет. Мы удивились, нам объяснили:

— Чтобы на воде ваш белый пароход не стал целью для бомбёжки и обстрела с воздуха.

На лошадиных повозках подвозили уголь — дефицитный товар военного времени. Нас попросили помогать, мы возили тачки с углём по узкому крутому настилу вверх и разгружали в трюме. За это нам разрешили осмотреть пароход. Мы суетливо шныряли повсюду. Все каюты, салоны и коридоры выглядели ободранными, многое было повреждено и разворовано. Но Стас Нейгауз обнаружил в салоне пианино и очень обрадовался — он был способный музыкант, и ему будет на чём играть (потом он стал известным пианистом, как его родной отец — профессор московской консерватории Генрих Нейгауз).

Мы ходили на пароход каждый день и немного помогали рабочим в подготовке. Приехал из Москвы директор Литфонда Михаил Хесин, пришёл на пароход, осматривал его, качал головой — доплывёт ли такая посудина до Москвы? Он привёз письменные разрешения на въезд в Москву, без этого в неё не впускали.

Хесин распоряжался распределением билетов и хозяйственными делами. Среди писателей и их жён шло много ревнивых разговоров, кому достались каюты лучше, кому хуже. Люди добивались, настаивали, спорили. Продавая билеты и документы для возвращения, Хесин рекомендовал всем, чтобы перед отплытием сходили в баню, — во время плавания на пароходе не будет условий для мытья.

В коммунальной бане Чистополя по чётным дням мылись мужчины, по нечётным женщины. В военное время там вместе с билетом выдавали мочалку из сплетённых деревянных стружек и четвертинку куска грубого серо-чёрного мыла (его производили против завшивленности). Два дня перед отплытием в баню тянулись очереди из писателей и их семей. Остряки назвали это «банные дни писателей». Кажется, молодой поэт Лев Ошанин сочинил эпиграмму, которую повесил при входе в баню:

Советские писатели,

Бани обожатели,

Вот вам для порядка

Мочалка, мыло, кадка,

Чтоб помылись чисто вы,

Чтоб хватило до Москвы.

Одежду в предбаннике запирали в кабинки, а номера и ключи вешали на шнурке себе на шею, чтобы не потерять. Моясь там, я увидел в атмосфере парного воздуха голого Леонида Леонова с номерком на шее. Леонов был нашим ближайшим соседом по жилью, по вечерам иногда заходил к нам. Он тогда только что закончил писать пьесу «Нашествие» — первую драму о событиях войны (потом она шла во всех театрах страны). Мы с мамой слушали авторское чтение пьесы на вечере в Доме учителя, единственном клубе города. Читал он очень хорошо, я был в восторге — вот это писатель! А кроме того, я был по-детски влюблён в его старшую дочку Лену.

Леонов подозвал меня:

— Ну-ка, потри мне спину мочалкой. Только не поцарапай.

— Конечно, Леонид Максимович.

Я старался, как мог — тереть стружками надо было осторожно и мягко. Леонов от удовольствия покрякивал. Подошёл голый Михаил Исаковский и тоже попросил:

— Потри-ка мне спину тоже.

Я хотел угодить известному поэту, тогда я уже сам пробовал писать стихи.

* * *

И вот наступил долгожданный день — пароход «Михаил Шолохов» выплыл из узкого затона и причалил к дебаркадеру пристани, писателям разрешили занимать каюты. На погрузку ушло два дня — все семьи везли много багажа. Плыло на пароходе более двухсот человек и десять членов экипажа. Директор Хесин добыл запас основных продуктов на время пути — хлеб, сахар, соль, масло. Продукты в те годы выдавали только по талонам специальных продуктовых карточек трёх категорий: для рабочих, служащих и иждивенцев. Отоварить талоны в городах по пути следования было трудно. Поэтому получили, что могли в Чистополе, и к тому же все семьи везли с собой запасы, кто что смог достать, сготовить, наварить, испечь.

Кроме обычного багажа, все везли матрасы, одеяла, постельное бельё — ничего этого на пароходе не было. Пожилой драматург Тренёв, автор «Любови Яровой», любимой пьесы Сталина, имел барские привычки. Он вёз обратно в Москву свой американский автомобиль лимузин «Плимут», редкую машину в России. Её поставили в проходе. Кроме машины, он вёз ещё двух породистых собак.

Маститым писателям предоставили каюты первого и второго класса, все другие разместились в широких грузовых проходах, коридорах и салонах, расстелили на полу матрасы и так жили весь путь. Моя мама тоже ехала в проходе, благо, погода в июле была хорошая. Но моей старой бабушке разрешили ехать в кабине «Плимута».

Детей на пароходе было около семидесяти — от 5 до 17 лет. В каютах родителям с детьми было тесно, поэтому нам дали для спанья два салона третьего класса, отдельно мальчикам и девочкам. Хотя тоже без кроватей, на полу, но мы были довольны.

И вот наконец пароход дал протяжный гудок, его колёса зашлёпали по воде и мы поплыли. Все стояли на палубе, смотрели на Чистополь, прощались: как-никак, город приютил нас на два тяжёлых года. Из поля зрения скрывалось единственное красивое здание города на холме — Никольский собор. Религия ещё была под строгим запретом, и собор стоял сильно обшарпанный — в нём разместили склад каких-то сломанных механизмов.[1]

* * *

Обычное плавание до Москвы занимало 4-5 дней. Но наше движение по опасным водам Волги продолжалось две недели. В Каме пароход шёл по течению, и мы проплыли её быстро. Но как только вошли на Волгу, стали плыть против течения, и слабый колёсный двигатель едва с ним справлялся. К тому же, днём плыли медленно из предосторожности — была опасность столкновения с вражескими минами в воде. Капитан с биноклем смотрел вперёд, пассажиры тоже помогали, напряжённо всматриваясь. Два раза случились ошибки, кто-то истерически закричал:

— Мина, мина!

Поднялась паника, родители кинулись искать своих детей, хватали их, чтобы защитить. Пароход по инструкции сворачивал к берегу, выключал двигатель — дым из трубы мог быть заметной приманкой для бомбёжки и обстрела от вражеских самолётов. Якорь бросали у самого берега, чтобы быстрей доплыть до него. Но тревога оказывалась ошибочной, и все постепенно успокаивались. С наступлением вечерней темноты пароход тоже пришвартовывался к берегу и стоял до утра с выключенным двигателем и светом, чтобы не быть приманкой для вражеских самолетов.

За первые дни в пути установился ритм жизни. Два раза в день, утром и вечером, всем давали чай с куском сколотого плотного сахара и ломтём хлеба. На столах стояла жёлтая соль в крупных зёрнах. Остальное надо было приносить из своих запасов. Ни готовить, ни стирать, ни мыть посуду во время пути было невозможно.

В салоне первого класса чаем распоряжалась Лариса Тренёва. Хотя и пожилая, за шестьдесят, но весёлая, задорная. Донская казачка по происхождению, она умела вселять бодрое настроение во всех. Помогала ей дочь Наташа, жена военного писателя Петра Павленко, который был на фронте. Наша семья дружила с ними.[2]

Нас, детей, поили чаем в салоне третьего класса и добавляли к хлебу масло. Этим распоряжались моя мама и Лиза Крон, жена драматурга. Нам в плавании нравилось всё, несмотря на скудное питание.

С утреннего чая начиналась дневная активность. Некоторые писатели уединялись в каютах, чтобы работать, оттуда слышался стук пишущих машинок. Другие ходили кругами по палубе и рассказывали друг другу разные байки. Настроение у всех было выжидательное — что-то ждёт нас в Москве?

Ни радио, ни телефонной связи на пароходе не было. Мы плыли в полной изоляции от мира. Только при остановках в Казани и Горьком (теперь Нижний Новгород) удавалось раздобыть местные газеты. Отсутствие связи с внешним миром частично компенсировало тесное общение — все люди хорошо друг друга знали, им было о чём поговорить.

Несмотря на трудности и тревоги пути, писатели умели насыщать общение интересными беседами, яркими рассказами, весёлыми шутками, интеллектуальными рассуждениями. Поэтому для многих время плавания пролетало быстро.

Капитан парохода дал писателям толстую тетрадь-журнал и попросил, чтобы они оставили в ней записи и автографы на память о плавании. Тетрадь переходила из рук в руки, писали в ней шутки, короткие рассказы, стихи. Потом все пассажиры их читали. Я помню, что Борис Пастернак оставил самую короткую запись: «Очень хорошая погода, мечтаю выкупаться и о свободе печати».

Возможно, что эти его строчки никому не известны. Некоторые читатели тетради критиковали его:

— Зачем писать такое в пароходном журнале?

А был в этом глубокий смысл — свободы печати в СССР не было, и Пастернак от этого страдал.

* * *

Плыть в тесном окружении писателей и поэтов мне было интересно, я был очень любознательным, прислушивался к взрослым разговорам.

Пастернак вёл себя более изолированно, чем другие. Его жена Зина была заядлая картёжница, целыми днями играла в карты в каюте. Он уходил оттуда и я, проходя по палубе, часто видел его стоящим в одиночестве. Он всматривался куда-то вдаль в волжские берега и дали.

В то время её берега ещё оставались нетронутыми за столетья, не было плотин-гидростанций, не было искусственно созданных расширений — «речных морей». Природа была первозданна и прекрасна. Характер берегов Волги отражал размах российских просторов — то плавные низкие линии, то вдруг возникал высокий утёс с бурной растительностью. Пастернак, воспеватель природы, любовался широким простором.

По прошествии многих лет мне представляется, что именно тогда, на пароходе, Пастернак задумывал свой знаменитый роман «Доктор Живаго». По времени это совпадает — он начал писать роман в 1945-м, всего через два года после того плавания. А мысли о нём могли являться ему раньше. Поэт носит в себе огромный собственный мир — в этом мире зарождается творческий процесс. Пушкин писал об этом процессе: «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Ещё не ясно различал».

Магический кристалл вполне мог возникнуть перед Пастернаком в том плавании на пароходе. Действительно, описание жизни персонажей романа, вынужденных бежать от революции в далёкую глушь, похоже на чистопольское существование самого Пастернака.

Неудивительно, что он написал в журнале парохода, что мечтает о свободе печати. В 1956 году его роман «Доктор Живаго» отказались печатать в России, а потом издали на Западе. Пастернаку дали Нобелевскую премию, но в СССР подняли вокруг этого громадный скандал, Пастернака третировали в печати и исключили из Союза писателей. Он был изолирован от всех и вскоре умер.

* * *

В общих разговорах на палубе часто проскакивало название покинутого города — Чистополь. Два года жизни в нём оставили глубокий след. Люди говорили о Чистополе по-разному — кто тепло, кто озлоблённо. Итог разговорам подвела поэтесса Марина Петровых. Она спрашивала всех:

— Что вы написали в Чистополе?

И предложила устроить литературный вечер. Все тесно набились в салон. Марина Петровых начала вечер своим стихотворением «Чистополь»:

Город Чистополь на Каме…

Нас дарил ты, чем богат.

Золотыми облаками

Рдел над Камою закат.

Сквозь тебя четыре ветра

Насмерть бились день и ночь.

Нежный снег ложился щедро,

А сиял — глазам невмочь.

Сверхъестественная сила

Небу здешнему дана:

Прямо в душу мне светила

Чистопольская луна.

И казалось, в мире целом

Навсегда исчезла тьма.

Сердце становилось белым,

Сладостно сходя с ума.

Отчуждённостью окраски

Живо всё и всё мертво —

Спит в непобедимой сказке

Город сердца моего.

Если б не росли могилы

В дальнем грохоте войны,

Как бы я тебя любила,

Город, поневоле милый,

Город грозной тишины!

Годы чудятся веками,

Но нельзя расстаться нам —

Город Чистополь на Каме,

На сердце горящий шрам.

Михаил Исаковский читал стихотворение «В прифронтовом лесу «. В первый раз я слышал ранний вариант этого стиха в 1942-м, на вечере поэтов в Доме учителя. Мне запомнился этот простой по форме, удивительно глубокий по содержанию и напевный, почти народный стих. Теперь Исаковский прочитал законченный вариант, вскоре он стал знаменитой песней на музыку Матвея Блантера:

Лиде

С берез неслышен, невесом,

Слетает желтый лист.

Старинный вальс «Осенний сон»

Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,

И, словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы —

Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем

Ходили мы на круг,

Под этот вальс в краю родном

Любили мы подруг;

Под этот вальс ловили мы

Очей любимых свет,

Под этот вальс грустили мы,

Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал

В лесу прифронтовом,

И каждый слушал и молчал

О чем-то дорогом;

И каждый думал о своей,

Припомнив ту весну,

И каждый знал — дорога к ней

Ведет через войну…

Так что ж, друзья, коль наш черед, —

Да будет сталь крепка!

Пусть наше сердце не замрет,

Не задрожит рука;

Пусть свет и радость прежних встреч

Нам светят в трудный час,

А коль придется в землю лечь,

Так это ж только раз.

Но пусть и смерть — в огне, в дыму —

Бойца не устрашит,

И что положено кому —

Пусть каждый совершит.

Настал черед, пришла пора, —

Идем, друзья, идем!

За все, чем жили мы вчера,

За все что завтра ждем!

Поэтам аплодировали, поздравляли. Слушатели просили выступить Пастернака. Он поднялся:

— Я прочту два стихотворения, посвящённых памяти Марины Цветаевой.

Все насторожились. Трагическая судьба и смерть этой великой поэтессы тревожила совесть людей. Её размашистые стихи были известны всем. В августе 1941-го она побывала в Чистополе два дня, хотела остаться, но её не приняли. В советской России Цветаева не была признанной, её книги не издавались, потому что с 1922-го по 1939 год она жила в эмиграции во Франции. После возвращения в СССР её старшая дочь Ариадна, а потом и муж Сергей Эфрон были арестованы.[3]

В писательском мире ходили слухи об этом. Цветаева с сыном-подростком приехала в эвакуацию в Елабугу, недалеко от Чистополя. Это была настоящая дыра, она и оказалась там в полной изоляции. Ей было 50 лет, она была морально раздавлена потерями мужа и дочери, у неё не было никаких средств, никакой поддержки. Она приехала в Чистополь на два дня, остановилась у Лидии Чуковской и пыталась добиться разрешения переехать в город.

Главными фигурами писательского мира в Чистополе были прозаик Константин Федин и поэт Николай Асеев, известные в литературе имена. Они регулировали ход эмигрантской жизни писателей и их семей: разбирали жалобы и просьбы, переселяли, выделяли деньги (при крайней необходимости). Конечно, они знали, кто такая Цветаева, и понимали, какой она поэт. Но её просьба поставила их в трудное положение — стоит ли ей помогать? На ней было пятно: родственников арестованных боялись как прокажённых, жён часто арестовывали после мужей. Все те, кто им помогал, попадали под подозрение. Цветаева к тому же была вернувшейся эмигранткой, прожила долгую жизнь в странах Европы, издавала там сборники своих стихов. Это тоже считалось чёрным пятном в её биографии. Федин и Асеев испугались — их самих могли наказать за помощь ей. И они отказали ей в просьбе остаться в Чистополе.

Пастернак был её близким другом, они переписывались всю жизнь — это был творческий эпистолярный роман, любовь без поцелуев. Цветаева даже советовала ему в одном из писем: «Вам, Пастернак, надо написать большой роман в прозе». Она как бы предвосхитила его большую задачу. Пастернак никогда не боялся отношений с ней. Но каким-то образом получилось так, что он не сумел или не успел помочь ей. Цветаева вернулась в Елабугу и там, через два дня, 31 августа 1941 года, повесилась в избе, в которой у неё с сыном была каморка.

Весть об её самоубийстве пришла в Чистополь через несколько дней, слух переходил из уст в уста в писательском мирке. Говорили, что её похоронили незнакомые, не знавшие её люди, и даже место её могилы осталось неизвестным. Все были в шоке, обескуражены таким концом одинокой женщины и большого поэта.

Хотя по возрасту я этим не интересовался и мало понял бы всю суть дела, но слышал об этом от мамы. Я помню, что люди говорили про смерть Цветаевой полушепотом. Ходило такое: «Шу-шу-шу…». Открыто сочувствовать трагедии жены и матери арестованных было опасно: боялись стукачей, возможных доносчиков из своей же среды. Шептали, чтобы не попасть под подозрение органов безопасности. Все в советской России побаивались друг друга, а писатели боялись даже больше других. Немало из них уже были арестовано по чьим-то доносам, некоторых расстреляли, некоторых послали в лагери и там они умерли, как другой великий поэт Осип Мандельштам. Но все знали, что о самоубийстве Цветаевой лучше помалкивать, — страшились потерять благополучное существование под крылом власти.

Но не Пастернак — он доказывал своим творчеством, что во многом шёл против установок власти. И было известно, что как-то раз сам Сталин разговаривал с ним по телефону. Слава этого разговора охраняла его как ореол над головой — хотя до поры до времени…

После смерти Цветаевой нашли единственные строчки, который она оставила в Чистополе. Это было её заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. М. Цветаева, 26 августа 1941 года».

Эти строчки поэтессы не вошли ни в один из её сборников, а в них кроется правда о конце её жизни. Надо себе представить, каково ей было написать такие строчки!

* * *

И вот на вечере поэтов на пароходе Пастернак вдруг во всеуслышание заявил, что хочет почтить память Марины Цветаевой двумя стихотворениями. У Пастернака был необыкновенный, «трубный» голос — когда он говорил, а особенно когда распевно читал стихи, из его горла исходило баритональное гудение.

Цветаевой — Пастернак

Хмуро тянется день непогожий,

Безутешно струятся ручьи

По крыльцу перед дверью прихожей

И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге

Затопляет общественный сад.

Развалившись, как звери в берлоге,

Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга

О земле и её красоте.

Я рисую лесную шишигу

Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,

Да и труд не такой уж ахти,

Твой заброшенный прах в реквиеме

Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса

Я задумывал в прошлом году

Над снегами пустынного плёса,

Где зимуют баркасы во льду.

* * *

Мне так же трудно до сих пор

Вообразить тебя умершей,

Как скопидомкой мильонершей

Средь голодающих сестёр.

Что сделать мне тебе в угоду?

Дай как-нибудь об этом весть.

В молчаньи твоего ухода

Упрёк невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.

В бесплодных розысках в ответ

Я мучаюсь без результата:

У смерти очертанья нет.

Тут всё полуслова и тени,

Обмолвки и самообман,

И только верой в воскресенье

Какой-то указатель дан.

Зима, как пышные поминки.

Наружу выйти из жилья,

Прибавить к сумеркам коринки,

Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе,

И город в снежной пелене —

Твоё огромное надгробье,

Как целый год казалось мне.

Лицом повёрнутая к Богу,

Ты тянешься к Нему с земли,

Как в дни, когда тебе итога

Ещё на ней не подвели.

После чтения его стихов все молчали, никто не аплодировал, нависла грустная атмосфера. Тогда Зина Пастернак вытолкнула вперёд своего сына Стаса Нейгауза:

— Сыграй нам что-нибудь, Стасик.

И Стас дал небольшой концерт — играл Шопена. Играл он очень проникновенно, люди заслушались, и это сгладило общую грусть.

* * *

После короткой остановки в Горьком наш пароход вплыл в реку Оку — оставалось два дня пути. Ока намного уже Волги, берега её низкие и не такие живописные. Плыть там было безопасно, все успокоились, стали готовиться к окончанию плавания — люди уже устали.

И вот мы подплывали к причалу в Москве. Ещё издали мы с мамой увидели на пристани отца — он тогда приехал с фронта на короткое время. Другие тоже увидели своих родных. Все друг другу махали, было много радости!

Нам объявили, что после выноса багажа мы первым делом должны пройти обработку в санпункте — помыться: предосторожность военного времени от завшивленности. Мужчин направили в одну сторону, женщин — в другую. Каждому, выдали мочалку из стружек и четвертинку серо-чёрного мыла, и мы прошли в длинную душевую комнату. Только я намылил голову, кто-то тронул меня за плечо. Я промыл глаза, под соседним душем стоял Исаковский:

— Володя, потри мне спину.

Октябрь 2016, Нью Йорк

Владимир Голяховский — автор многих известных книг автобиографического и художественного характера. Им выпущено восемь детских книг стихов, которые он сам иллюстрировал. «Лицей» публиковал его шаржи и документальную повесть о Майе Плисецкой «Нога балерины».

[1] Религию в Советском Союзе разрешили исповедовать в следующем 1944 году, после 25 лет строгого запрета.

[2] Павленко воевал и дружил с моим отцом, хирургом. Летом 1942 г. Павленко приезжал в Чистополь и захотел повидать нас с мамой. Мы тогда временно жили в деревне Данауровка, в 5 км. от города. В деревне была хорошая конеферма. Я любил лошадей, крутился в конюшне и мне доверили работу помощника конюха (мужчин в деревне почти совсем не было). Чтобы привезти знаменитого писателя Павленко, мне дали лошадь — высокую кобылу по кличке «Медуза». Я запряг её в тарантас и сам удивлялся, как такое громадное животное покорно слушало меня. Павленко носил в петлице гимнастёрки один ромб, что равнялось генералу, был весь в орденах и, везя его по городу, я гордился таким пассажиром. Целый день он пробыл у нас, я водил его по деревне, привёл через овраг к председателю колхоза Улыбину, потом отвёз обратно в город. Через месяц он написал в газете «Красная звезда» очерк о той деревне «Родной дом» и рассказал в нём обо мне: «Четырнадцатилетний мальчик Володя Голяховский, бывший слабый городской мальчик, теперь замечательный конюх. Он управляется с самыми капризными лошадьми». Это, конечно, было чересчур похвально. Так я впервые в жизни попал в большую прессу (газету я храню — от 30 июня 1942 г. #151 (5215).

[3] Ариадна, дочь Эфрона и Цветаевой, переводчица на французский, художница и мемуаристка, была арестована в 1937 г. Под пытками она дала показания против отца, просидела в лагерях дважды до 1955 г. и была реабилитирована» за отсутвием состава преступления». Она написала воспоминания о матери. Сергей Эфрон был литератором, в прошлом служил офицером в царской армии и сражался против коммунистов. В эмиграции он стал патриотом России и агентом КГБ, проводил секретные операции. После возвращения в Россию его наградили орденом и поселили вместе с Цветаевой и детьми на особой даче госбезопасности. Его арестовали в 1939 г. и расстреляли в октябре 1941 г. Сына Цветаевой Георгия, после её смерти, воспитывали чужие люди.