Русская душа и финские печали Вадима де Пайва-Перера Гарднера

Родился я в век тревожный

Мятежей и перемен,

В век тревожный, да, безбожный,

Чья печать — и смерть и тлен,

В пору чванства и мещанства,

В пору мнимой простоты.

В век жестокого тиранства

И распятой Красоты.

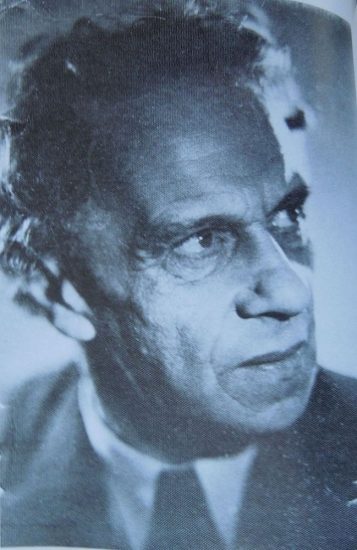

Автор этих горьких строк — поэт с грустной судьбой и невероятной для северных широт фамилией: Вадим де Пайва-Перера Гарднер.

Как нездешне звучит это «де Пайва-Перера» — словно океанский бриз переполошил стаю диковинных птиц в кронах длинноногих пальм под знойным небом тропиков… Под этим безоблачным небом придворный врач бразильского императора Педро Первого Даниэль Гарднер связал себя когда-то узами брака с представительницей знаменитой португальской семьи де Пайва Перейра. А их потомок, которому судьба назначила стать русским поэтом, появился на свет в краю, где ветра бывают нещадны, а свинцовые небеса лежат порой прямо на вершинах сосен. Местечко Марковилла на берегу Выборгского залива стало его родиной.

Мать Вадима, Екатерина Ивановна, была человеком незаурядным. С юных лет отличалась невиданной среди женщин того времени энергичностью и предприимчивостью. Окончив в Казани институт благородных девиц, дочь генерала Дыхова и слышать не хотела о нарядах, балах и скором замужестве. Екатерина Дыхова мечтала стать врачом, и тот факт, что в России не было ни одного учебного заведения, где она могла бы осуществить свои честолюбивые планы, ее не остановил. Она добилась личной аудиенции у императора Александра II и после полуторачасовой беседы с царем получила его милостивое разрешение поступать на женские курсы при Санкт-Петербургской медицинской академии. Вот только устройства этих курсов надо было еще дождаться. И не желая терять времени, девушка отправилась изучать медицину за океан, в Америку. Оттуда, из Филадельфии, она привезла в Россию не только врачебный диплом, но и мужа — Даниэля Томаса де Пайва-Перера Гарднера, сына американского учёного и автора множества научных трудов Даниеля де Пайва Перейра Гарднера.

В 1880 году супруги купили поместье под Выборгом, где 30 мая у них и родился сын Вадим. Кроме Вадима в семье росли еще два мальчика, но заботы о детях отнюдь не поглотили всех интересов Екатерины Гарднер. Добившись такого труднодоступного, но очень желанного образования для себя, она со всей своей энергией и целеустремленностью стала бороться за права женщин. Была верной соратницей лидера российского женского движения А.П. Философовой, писала статьи, участвовала в организации международных конгрессов и конференций по женскому вопросу. При этом оставила после себя литературные переводы, два романа и множество статей, написанных для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» — лучшей русскоязычной энциклопедии конца XIX — начала XX века.

Вадим учился в Петербурге. После гимназии поступил в университет на юридический факультет, но вскоре был отчислен за участие в студенческих волнениях и даже оказался под арестом. Из заключения его через два месяца освободили как американского гражданина, а вот с Петербургским университетом пришлось проститься и отправиться завершать образование в Юрьеве (ныне Тарту).

Покидать Петербург Гарднеру совсем не хотелось. Он был влюблен в этот великолепный город, да и мог ли тихий Юрьев стать заменой блестящей столице?

Люблю тебя, Нева седая,

И льдов твоих звенящий треск —

И бег и вспышки звезд трамвая,

И гул и проволоки блеск;

И снег сыпучий под санями,

Подушки шапок кучерских,

И понукание конями,

И пар моторов деловых.

Люблю я конок ход ленивый,

И дребезжанье стекол их, —

Зимы рисунок прихотливый

На окнах лавок городских.

Люблю по Невскому прогулки,

Гостиный двор и каланчу,

Мосты, сады и переулки,

В часовне бедную свечу.

И звон колоколов собора,

И колокольню в синей мгле,

И на коне с грозою взора

Петра на северной скале.

(из стихотворения «Петербург»)

Конечно же, окончив университет, Вадим Гарднер поспешил вновь обосноваться в Петербурге. Поступил на службу в бюро.

«Стучит, стучит проклятый Ремингтон,

И светят в полдень комнатные луны.

Лишь потолка белеет небосклон.

Где тут слагать задумчивые руны?»

(из стихотворения «В бюро» 1914 г.)

Бесконечные дни в присутствии были поэту тягостны и изнуряли, как зубная боль, но и «руны» в те годы занимали в его жизни как никогда много места. Российская литература переживала свой Серебряный век, и Гарднер был не просто свидетелем этого удивительного явления, он был его частью. Страсть к стихам и Петербург свели его с людьми, чьи имена для нас сегодня синонимы к слову «поэзия»: Анна Ахматова, Николай Гумилев, Сергей Городецкий, Осип Мандельштам…

В 1908 году Вадим Гарднер издал свою первую книгу. Сборник удался настолько, что сам Александр Блок обратил на него внимание и похвалил в обзоре новой поэзии. Теперь Гарднер стал вхож в петербургские литературные салоны, и в числе прочих в знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова — идейный центр и творческую лабораторию русского символизма. Хозяин «Башни», символист и философ, сдержанно, но весьма благосклонно относился к молодому поэту, чьи стихи были проникнуты мистикой, романтикой и религиозными настроениями. А вот Николай Гумилев писал: «Несмотря на пристрастие Вадима Гарднера к религиозным темам, лучше другого удаются ему легкомысленные стихи».

Талантливый, обладающий экзотической внешностью и ярким темпераментом потомок бразильского доктора был Гумилеву интересен, он дружил с ним и увлек за собой из «Башни» в «Цех поэтов», созданный будущими акмеистами после ссоры с Ивановым.

Участники «Цеха» относились к поэзии как к ремеслу, требующему упорного труда. Стихотворение — это «вещь», создаётся она по определенным «технологиям», которым можно научиться. «Цех» и призван был служить для познания и совершенствования поэтического ремесла. Подмастерьям следовало учиться быть поэтами у мастеров. Во главе цеха стоял синдик — главный мастер. Таким синдиком был Гумилев, а Гарднер состоял у него в подмастерьях. К своему ученику мастер был требователен, но отдавал его таланту должное. Рекомендовал напечатать его стихи в акмеистском журнале «Гиперборей».

«Вадим Гарднер, при всей неопытности, отличающей молодых поэтов, написал прелестную книгу легких стихов, — писал Гумилев в 1913 году. — Конечно, еще вопрос, может ли подлинная поэзия быть легкой и не есть ли это легкость только кажущаяся, но Вадим Гарднер этого вопроса себе не ставит. Он вполне поверил словам музы:

«Ты оттого мне любезен, что с нежного ясного детства

Предан цветам и мечте, ты с ручейками дружил».

Но стыдливая мечтательность для поэта таит многие опасности. Гарднер не избежал ни одной из них. Порой он водянист, порой слащав, порой высокопарен и чаще всего развязен. И страшно за талантливого поэта, что он может навсегда остаться дилетантом».

1913-й… Это было счастливое, полное молодой радости, страстных споров и прекрасных стихов время, которое Гарднер потом будет вспоминать как лучшие дни своей жизни.

Но никакое счастье не длится вечно. Пришел 1914 год. Распался «Цех». И случилась война. Гумилев, уставший от богемной жизни и сложностей в семье, немедленно записался добровольцем в армию и ушел на фронт. А в 1916-м в порыве патриотизма американский гражданин Вадим Гарднер принял российское подданство, чтобы отправиться в качестве российского эмиссара на два года в Англию к генералу Гедройцу, возглавлявшему Комитет по снабжению союзников оружием. Там, в Лондоне, в 1917 году судьба свела мастера, закончившего войну в Русском экспедиционном корпусе в Париже, и его подмастерье еще раз. В 1918-м они вместе отправились на родину, в уже советскую Россию. Добирались через Мурманск, на полном больных и раненых солдат пароходе Handland, в сопровождении конвоя из трех миноносцев.

Вадим Гарднер описал это возвращение в стихах:

Я, в настроенье безотрадном,

Отдавшись воле моряков,

Отплыл на транспорте громадном

От дымных английских брегов.

Тогда моя молчала лира.

Неслись мы вдаль к полярным льдам.

Три миноносца-конвоира

Три дня сопутствовали нам.

До Мурманска двенадцать суток

Мы шли под страхом субмарин —

Предательских подводных «уток»,

Злокозненных плавучих мин.

Хотя ужасней смерть на «дыбе»,

Лязг кандалов во мгле тюрьмы,

Но что кошмарней мертвой зыби

И качки с борта и кормы?

Лимоном в тяжкую минуту

Смягчал мне муки Гумилёв.

Со мной он занимал каюту,

Деля и штиль, и шторма рев.

Долгие двенадцать дней пробирался транспорт по таящим смертельную опасность водам. В каюте с Гумилевым и Гарднером разместился и третий сосед — инженер-путеец Лавров, брат знаменитого революционера-народника Петра Лаврова. Под штормовую качку читали стихи и вели бесконечные разговоры — об ассирийской клинописи, о древних поэмах на глиняных таблицах, обнаруженных при раскопках Вавилона. Лишь бы не думать о страшном, о том, что ждет их на родине. «На фронте я три года пробыл, на львов я уже охотился. А вот большевиков еще не видел. Вот и посмотрю! Не так страшен черт…» — пытался шутить Гумилев. Но этот черт был страшен. Страшен и омерзителен в своей жестокости — через три года поэт был расстрелян по обвинению в участии в заговоре.

Для потрясенного Вадима Гарднера казнь мастера и друга означала одно — из России надо бежать. Оставаться на родине и тешить себя несбыточными надеждами на лучшее было больше нельзя.

Он повторил путь почти 30 тысяч своих соотечественников, бежавших от революции и новой пугающей жизни в Финляндию. Для кого-то из них Суоми была только мостом на пути к другим странам и континентам. Но для многих она стала домом. В первую очередь для петербуржцев — владельцев многочисленных поместий и дач на живописном Карельском перешейке. Горожане, выехавшие, как обычно, весной 1917 года с чадами и домочадцами из Петрограда на дачу, домой вернуться уже не смогли. Сначала были напуганы страшной революционной неразберихой, а потом оказалось, что дом остался по другую сторону новой границы, и дороги туда нет. «Летним жителям» Карельского перешейка пришлось остаться в своих затейливых домиках с башенками и террасами на зиму в ожидании изгнания из России большевиков. Кто знал, как много этих зим и лет окажется впереди…

Было в тех местах имение и у Екатерины Ивановны Гарднер — Метсякюля. Место это сейчас называется Молодежное и относится к Курортному району Санкт-Петербурга. Зимой 1921 года там появился тайно, без вещей, по льду Финского залива перешедший границу ее сын Вадим. Он поселился с матерью и братом (отца не стало незадолго перед революцией). Совсем другая жизнь началась у поэта, тихая, скудная, полная непривычных крестьянских обязанностей. Пришлось растить картошку и капусту, полоть и поливать грядки, косить траву и заготавливать дрова. Чтобы свести концы с концами, давал уроки иностранных языков и математики. И внезапно — по промыслу ли Божьему или по прихоти судьбы — влюбился в одну из своих учениц, юную голубоглазую Марию Юлию Череп-Спиридович.

Нежный, алый цвет георгины пышной.

Острия-лучи, раскраснелись ярко,

На меня глядят и пьянят мне душу,

Сердце волнуют.

Этот чудный дар ученицы милой

Позабуду ль я? Буду вечно помнить,

Благодарный ей, благодарность доброй,

Светлой Маруси.

(Сафические строфы Марусе)

Гарднеру было сорок шесть лет, его возлюбленной Марусе — восемнадцать. Двадцать восемь лет разницы между влюбленными, конечно же, вызвали негодование у родителей и породили целую лавину сплетен среди местных обывателей.

Что мне сплетни? Что слухи да толки?

Что мне шепоты темной волны,

Пошлый смех клеветнически колкий,

Осмеянье жреца синевы?

(Из стихотворения «Толпе», 1926 год)

Пересуды поутихли лишь после того, как в 1928 году Вадим и Мария поженились.

Поэта тяготила жизнь в замкнутом мирке деревенского общества, он с тоской вспоминал бурлящий событиями Петербург своей молодости, но все же и здесь у него был весьма интересный круг общения.

Одна из соседок Гарднеров — первая женщина профессиональный фотограф в России Елена Лукинична Мрозовская. Талантливая и целеустремленная, она начинала свою карьеру как продавщица и учительница, но, очаровавшись «искусством светописи», в 1892 году решила закончить фотографические курсы при Русском техническом обществе. Сразу после них получила специализированное образование в Париже у известного мастера фотоискусства Феликса Надара и, вернувшись в Петербург, открыла собственную художественно-фотографическую мастерскую на Невском.

Мрозовская снимала известнейших русских артистов, художников и литераторов. Она фотографировала на знаменитом костюмированном балу 1903 года в Зимнем дворце, запечатлела спектакли театра В.Ф. Комиссаржевской и стала первым официальным фотографом Санкт-Петербургской консерватории. Ее удивительную способность «в каждой съёмке передать живое движение человека» высоко оценивал С.М. Прокудин-Горский и жюри множества международных выставок. Под Выборгом у нее было поместье, которое стало ее убежищем и домом после революции. Вадим Гарднер неоднократно гостил у этой незаурядной женщины.

Еще один дом, где поэт был частым гостем, принадлежал княжне Евгении Демидовой. Сестры Елена, Евгения и Аврора Демидовы (княжны Сан-Донато) приходились правнучками знаменитой Авроре Карловне Карамзиной. В княжну Евгению Гарднер был влюблен и посвящал ей стихи.

Встречался Вадим Гарднер и с И.E. Репиным. Бывал у художника в Куоккале. И был одним из тех, кто провожал великого живописца в последний путь. У могилы прочел прощальные строфы, от которых больно сжалось не одно сердце, тоскующее по России:

Мы не русской землей засыпаем твой прах,

Яркий светоч России скорбящей.

Мощный дух твой витает в нездешних мирах,

Отделившись от жизни томящей.

Нашей тяжкой утраты не высказать мне

Смерть жестока. Жестоки стихии.

Слезы русские льем не в родимой стране,

Сын великий великой России.

Уж не может волшебная кисть воплотить

Дум и образов сильных былого.

Но навеки в картинах твоих будет жить

Дух бессмертный Искусства родного.

Мирно спи хоть в чужом, но любимом краю,

Здесь, в Суоми, тебя восславлявшей.

Пусть баюкает нежно могилу твою

Север, прах твой с любовью принявший.

Как ни велика была тоска по России, по любимому Петербургу, но все же бедные, несытые годы, прожитые в Метсянкюля, были для Вадима Гарднера плодотворны. Он много писал. Писал о милой его южной душе северной природе и о любви, о своем нехитром полукрестьянском быте и о великих тайнах мироздания. Случились горькие утраты, ушли родные люди: в 1936 году умерла Екатерина Николаевна, похоронили брата Дмитрия. Но у Вадима и его Маруси оставался свой дом. Им предстояло пережить и эту потерю, вновь ощутить себя изгнанниками.

1939 год заканчивался страшно. Разразилась советско-финская война и финское правительство объявило о немедленной эвакуации всего населения с Карельского перешейка. Как больно и страшно было покидать родное гнездо и бежать в неизвестность! Гарднеры хотели остаться и — будь что будет — дождаться советских войск. Но подчиниться приказу об эвакуации пришлось беспрекословно.

Едем мы. Позади нас пожары.

Даль зловещим пылает огнем.

Жгут дома, чтоб врагу не достались;

В красном зареве весь окоем.

Мчит нас, мчит автобус. Все родное,

Все, что близко нам было, – вдали.

Милый дом наш, земля и постройки

И могилы, что сердце влекли.

В безысходном отчаянье души.

С очагами своими простясь,

Жалкий скарб захватив, люди едут,

В Неизвестность куда-то стремясь,

Потрясенные всем, что случилось.

И, бессильною злобой полны,

Разорясь, обнищав, проклинают

Роковую стихию войны.

Впереди у поэта и его любимой были годы скитаний по южной Финляндии, ранящая неприязнь местных жителей, выстужающее сердце чувство неприкаянности. Поселились в Хельсинки. Финская столица хоть и напоминала внешне местами Петербург, но душой была совсем чужая. Не приняла она поэта Гарднера, и он ее принять не смог. Ходил по чужим улицам, страдал от одиночества, мучился от непонимания — и продолжал писать. Писать в стол.

Нюландский сонет

О, Гельсингфорс, излюбленный ветрами,

Ты мало, горделивец, мне знаком.

По стогнам я твоим бродил пешком.

Но ты с двумя своими языками

Не близок мне; стеной они меж нами.

К твоей красе холодной не влеком,

Незваным и ненужным чудаком

С тебе чужими мыслями, мечтами

Себя я чувствовал; хоть скал гранит

Здесь, там в столице и меня бывало

Пленял, но ныне больше не манит

С тех пор, как сердце холод злой познало

Враждебного нам племени людей,

Суровое безмолвие камней

Сочувствия в душе не вызывает,

Сердец закрытых символ отвращает.

1942

Умер Вадим Гарднер 20 мая 1956 года, последнее пристанище нашел на Православном кладбище нелюбимого Хельсинки. Октавы, сонеты, баллады, рондо и терцины по которым расплескалась душа поэта, сохранила его Маруся — Мария Францевна Гарднер. В 1990 году она выпустила книгу стихов своего мужа «У Финского залива». Большая часть творческого наследия поэта до сих пор не опубликована.

При подготовке этой публикации использованы материалы:

Вадим Гарднер. У Финского залива», сборник стихов. — Хельсинки, 1990

Л. Яковлева. Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим. — СПБ., 2008

Ю. Зобнин. Николай Гумилев. Слово и Дело. — М. ЭКСМО, 2016

Н. Гумилев. Письма о русской поэзии

3 комментария