Чюрлёнис и Горький

А ведь он принадлежал эпохе русского Ренессанса – Серебряному веку, как Вячеслав Иванов, Александр Блок, Зинаида Гиппиус и… Максим Горький, которого никто не причисляет к когорте декадентов. А ведь Горький, основоположник социалистического реализма, сформировался под влиянием того же кумира, что и поэты-символисты. Ницше – проклятый и запрещенный в советской России, как никто другой повлиял на становление Максима Горького и Микалоюса Константинаса Чюрлениса – литовского художника и композитора. Давайте остановимся на двух этих забытых кумирах, которым некогда посвящались в России и серьезные научные труды, и школьные сочинения.

В Европе термины «декадентство» и «символизм» не противопоставляли друг другу. «Декадентством» пренебрежительно нарекали новые формы в поэзии. В России же после первых русских декадентских сочинений термины разграничились: в символизме видели идеалы и духовность, а в декадентстве – безволие, безнравственность и увлечение внешней формой. Надрывно-упадническое искусство стало стартовой площадкой для революционного романтика Горького, который «на крыльях буревестника» вознесся на головокружительную высоту, оставив далеко позади и внизу неоромантика Грина, умиравшего в Петрограде от голода — дружно отвергнутого за ненужностью прекраснодушных порывов всеми издателями, кроме Павла Рымкевича. Последний его и спас, невольно обеспечив преемственность мировой линии романтизма. (Эпизод рассказан автору сыном П. Рымкевича Д.П. Рымкевичем)

Интересно сравнить романтическую «Сказку о море» Чюрлёниса, представляющую параллель музыкальной поэме «Море» (1907), с «Песней о буревестнике» М. Горького (1901). У обоих образ моря весьма прозрачен и передает общий дух времени. Итак, «Сказка»:

«Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно. Целое небо обводит своею голубизной твои волны, а ты, полно величия, дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет конца твоей мощи, нет пределов твоему величию, твое бытие бесконечно. Велико, могуче, прекрасно море!» И далее о волнах: «Смотри, твои великаны встают, но и они уже не тебе принадлежат. Ты пенишься, великое море! Ветер им повелел искрошить скалы за тридевять земель, и они бегут самоуверенно, с воем и разбивают свои слабые груди о холодный камень, и гибнут; новые ряды встают и так же гибнут. Ветер сгоняет каждый раз новые стада, в конце концов надоедает ему это, бросив все, улетает со свистом вдаль…»

Существует соблазн приписать Чюрлёнису образы народных масс, жертвующих собой для общего дела, однако тут ничего подобного нет, это понятно из общего контекста творчества Чюрлёниса. Его чайки – «прекрасные мысли», как объяснял художник в письме к жене. Море — игра стихии, в общем-то. равнодушной к конкретному человеку, как и сама судьба, поглощающая утлые лодчонки, отчаянно плывущие наперекор волнам. Море живое, оно — мыслящая пучина, требующая человеческих жертвоприношений, опрокинутые небеса — тоже многоуровневые, скрывающие на дне своем тайные города. Горький же явно социален. Его чайки — образы пугливых обывателей, а никак не «прекрасные мысли», рожденные самой стихией. Далее, пожалуй, текст «Песни» подробно разбирать не стоит, поскольку он прозрачен насквозь, как вода в бухте.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике».

Горький, обладавший, по выражению Бунина, «большим, но поверхностным талантом», наблюдал за буйством стихии остраненно, как будто бы со скалы, из безопасности, его буревестник — это никак не авторское Я, «черной молнией» взмывающее над толпой. В начале ХХ века, когда Ницше был в моде, читающая публика наверняка слышала в «песне» Горького явное подражание кумиру своей юности: «Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники, — так говорил поэт устами своего Заратустры. — Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек». Наверняка неслучайно и портретное сходство Горького с Ницше, и известный монолог «Человек — это звучит гордо». Помимо таланта и знания самых мрачных сторон жизни, Горький привлекал читателя идеей неординарной личности, активно противостоящей среде, которая «заела» не одного героя ХIХ столетия. Горький посмел пойти против общего течения: человека создает не среда, а сопротивление ей!

Герои его ранних произведений — сильные, бесстрашные личности. Причём герой, от лица которого ведется повествование, может быть как раз носителем общественного сознания, ханжеской морали, против которой и восстал Ницше. Так, в завязке рассказа «Старуха Изергиль» герой выслушивает в свой адрес: «…стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны». Этому мирку мелких, окопавшихся на поверхности земли демонов противостоит мир красивых, смелых людей.

Один из них, Ларра, сын орла и земной женщины, открыто попрал законы человеческого общежития, последовав совету Заратустры, за что поплатился вечным одиночеством, и ведь умереть он не мог, поскольку был не совсем человек. Ларру, или свое скрытое ницшеанское Я, Горький обрек на вечные скитания.

Впрочем, сделал это не Горький, а Алексей Пешков — человек из низов, впитавший порами христианские понятия о том, что можно и что нельзя в обыденной жизни. Борясь с самим собой, он попробовал вывернуть образ сверхчеловека наизнанку, обратить его бесстрашие во благо человечеству, и — создал печальную историю Данко, который впоследствии почему-то активно использовали для революционной пропаганды, хотя образ народных масс в рассказе выписан весьма нелицеприятно: «Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства», в финале один «осторожный человек» еще и раздавил горящее сердце ногой. Данко — вовсе не вождь народных масс, а герой-одиночка, который обречен на поражение в борьбе с косностью толпы. Незавидной представлялась Горькому судьба сверхчеловека в матушке России, и ведь он оказался прав.

Иной Данко, или человек, выведший людей из леса и еще не подозревающий о трагическом финале, появляется в «Псалме» М.К. Чюрлёниса:

«Предо мной – высочайшие вершины, голые скалы и бездны. Это красиво. Это – бесконечно красиво. Но не знаю дороги, и боязно мне. О нет, не за себя – ведь иду я, а вслед за мной уже идут другие. Господи, они за мной идут, все шествие – длинное, длинное! Один за другим – через долину и долгим речным берегом, и через поле большое, возделанное, тихое, а конец этого шествия в лесу скрывается, и шествию конца нет. Где истина, Господи? Иду, иду. Ты явил передо мной чудеса свои – на розоватых вершинах гор, на зеленовато-серых скалах, прекрасных, как замки очарованных королевичей. Те, кто ближе, видят ясно, те же, кто у реки или в поле – они-то когда узрят эти чудеса Твои? Или те, кто из лесу еще не вышли? Жаль мне их, Господи! Нескоро узрят они чудеса Твои, что Ты так щедро рассыпаешь вокруг. Долог ли будет ещё наш путь, Господи? Или Ты велишь не вопрошать об этом? Но куда идем мы, Господи? Где конец этому пути?»

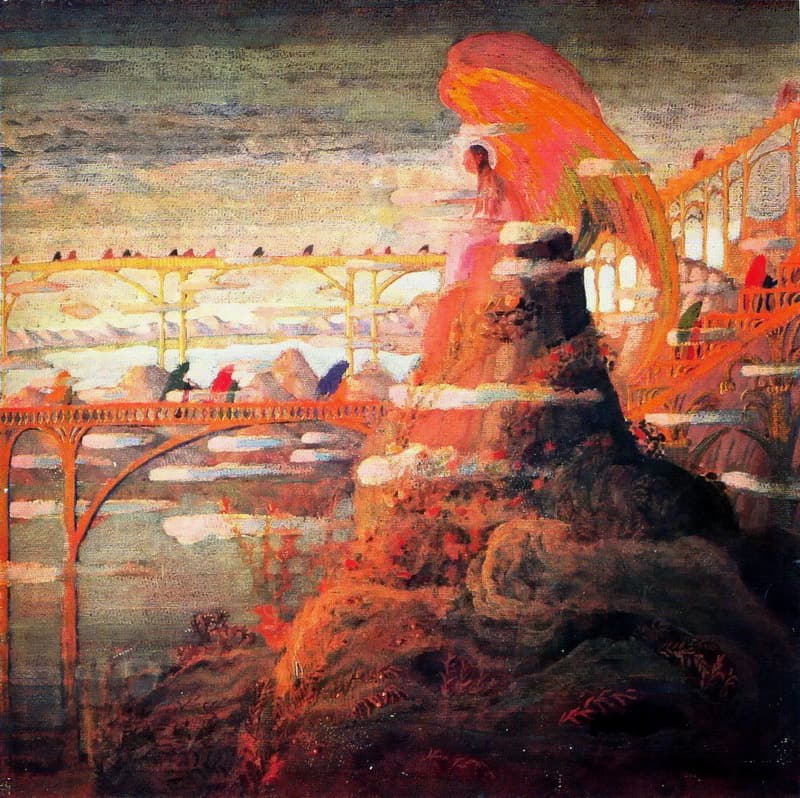

А вот диалог Чюрлёниса с морем окончится трагично: в триптихе «Соната море» (1908) художник подставит свою лодочку под удар самой страшной волны, похожей на отверстую пасть чудовища, а море напишет пеной его инициалы, требуя в жертву «М.К.» — Микалоюса Константинаса.

Чюрлёнис читал Максима Горького. Произведения русского писателя становились темой для обсуждения в кругу друзей, о чём вспоминает сестра художника Я. Чюрлёните: «Они с огромным душевным подъемом спорили бывало до поздней ночи на самые разнообразные темы живописи, скульптуры, музыки и литературы. (…) Темой служили самые любимые в то время авторы: Оскар Уайльд, Эдгар По, Ги де Мопассан, О. Бальзак, Э. Золя, Ш. Бодлер, П. Верлен, Р. Роллан, Ф. Ницше, Г. Ибсен. Г. Гейне, Ф. Достоевский, М. Горький и Л. Андреев». Самому М. Горькому был симпатичен Чюрлёнис, он прямо об этом заявлял: «Мне Чюрлянис нравится тем, что он меня заставляет задумываться как литератора». Очевидно, Горький понимал, что любое значительное художественное произведение предполагает множество вариантов восприятия.

Фигуры и композиция живописного цикла Чюрлёниса «Соната моря» (1908) вызывают различные трактовки, даже такая деталь, как желтые пузырьки в «Allegro», расположенные вертикально. В них видят и кусочки янтаря, и капли на стекле маски ныряльщика. Нам же представляется, что это обычная линия прибоя, увиденная сверху, с высоты птичьего полета, то есть лежащая в нижней плоскости, а не вертикально. Чайка, «прекрасная мысль» художника, скользя над волнами, видит рыб, играющих на мелководье, и желтый песок, пересыпанный ракушками… Картины моря потому и представляется нам странными, что они даны не человеческим зрением, в них отсутствуют привычные категории сознания, сквозь которые мы привыкли созерцать природу.

Чюрлёнис взбирается по мостам и небесным лестницам столь высоко, что оттуда не видно ада, и ангелы, всякого насмотревшись за свой бесконечный век, уже равнодушны к людям. Это явно не ортодоксальная концепция рая. Впрочем, Чюрлёнис следовал путем, который указал ему и его кумир Фридрих Ницше: «Итак, вперед по пути мудрости, бодрым шагом и с бодрым доверием! Каков бы ты ни был, служи себе самому источником опыта! Отбрось неудовольствие своим существом, прости себе свое собственное Я: ибо во всяком случае ты имеешь в себе лестницу с тысячью ступенями, по которым ты можешь подыматься к познанию. Эпоха, в которую ты мучительно чувствуешь себя заброшенным, славит тебя за это счастье; она зовет тебя изведать опыт, который, быть может, будет уже недоступен людям позднейшего времени».

Вот, это время пришло. Но разве мы не ощущаем себя столь же заброшенными?

Чюрлёнис и Грин

Легко заметить, что в большинстве работ Чюрлёниса горизонт либо располагается очень низко, либо вообще отсутствует, как, например, в «Сказке замка», башня которого, спирально закручиваясь в облака, выходит в стратосферу. Исчезновение горизонта в культуре традиционно ассоциируется с заявлением о смерти Бога, которое сделал Ницше. «Горизонт означает границу человеческих возможностей, — пишет Борис Гройс, — которую невозможно преодолеть именно потому, что она сама не стоит на месте, самим своим движением преграждает путь, делает его бессмысленным топтанием на месте, постоянным воспроизведением одной и той же ситуации».

Уничтожение, стирание линии горизонта открывает дорогу сверхчеловеку, в самой фигуре которого по сути нет ничего страшного — до тех пор, пока его свобода не ограничивает свободу других.

В советском искусстве исчезновение линии горизонта Андрей Платонов сформулирует максимой: «Человек должен стремиться к невозможному», но сам факт исчезновения заветной линии сделает достоянием общественности Малевич. Если для Ницше «космическое переживание» утраты горизонта еще полно тревоги, то Малевич уже с гордостью возвещает: «Я прорвал кольцо горизонта и освободился от круга вещей», приписав полное и окончательное уничтожение горизонта себе, однако прежде горизонт уже ухнул в сияющую бездну Чюрлёниса. Но Микалоюс Константинас об этом промолчал, поэтому факт мало кто заметил.

Блистающие миры Чюрлениса невольно вызывают ассоциацию с произведением А. Грина, увидевшим свет именно под таким названием. «Блистающий мир» Грина вырос из дореволюционного наброска «Состязание в Лиссе». Обратим внимание на то, что действие происходит несуществующем городе, то есть в той реальности, которая разворачивается только в воображении писателя. Причем реальность эта поражает своей светоносностью. Именно это качество отличает А. Грина, да и М.К. Чюрлёниса от их предтечи и учителя Эдгара По, который слышал только темные миры.

Довольно часто в литературоведении делаются попытки отнести творчество А. Грина к жанру фантастики, однако сам писатель против этого активно возражал. Например, когда Ю. Олеша выразил А. Грину восхищение фантастическим романом «Блистающий мир», автор почти оскорбился. «Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!» Парение духа — вот, пожалуй, наиболее емкое определение для фантастических картин Чюрлёниса и сокрытых слоев реальности, в которые он проникал силой воображения. Грин, как и Чюрлёнис, не пытался подвести под свои фантазии наукообразную базу и не прибегал к мистике, поскольку понимал, что обывательский «здравый смысл» способен прервать искомое парение духа.

На попытку трансцендирования указывает и сам эпиграф романа из Свифта: «Это — там», то есть по ту сторону видимой реальности, и нереальные пейзажи, которые рисует фантазия Грина и которые так похожи на то, что изображал на своих картинах Чюрлёнис: «Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону всходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей».

Оба художника не смешивали науку и творчество, однако Грину удалось чутко уловить суть «исчезновения материи», вызванное кризисом ньютоновской физики. В «Блистающем мире» умный обыватель, министр, который заключил в тюрьму летателя Друда, высказывается: «…никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости… Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени… вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они в корне, в своей сущности — ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их „энергией” или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу… Глубоко важно то, что религия и наука сошлись на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо».

И далее министр рассуждает, что случится, если в пустоту современной души грянет потрясающий образ: человек, парящий над городом вопреки законам природы, уличая религию и науку «в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье».

Грин по сути описал то, что случилось, когда парящий дух М.К. Чюрлёниса нарушил покой обывательской веры и знаний, уличив не только науку, но и пресловутый «здравый смысл» во вранье, в том, что мир, когда представляется единственно существующим — вовсе не то, что есть на самом деле, он — только изнанка Блистающего мира, доступного воспарившему духу. Финал романа печален: герой разбивается о землю, но смерть его спровоцирована не падением с высоты, а столкновением с миром, повязанным всеобщим враньем.

Иллюстрации с сайта www.bibliotekar.ru