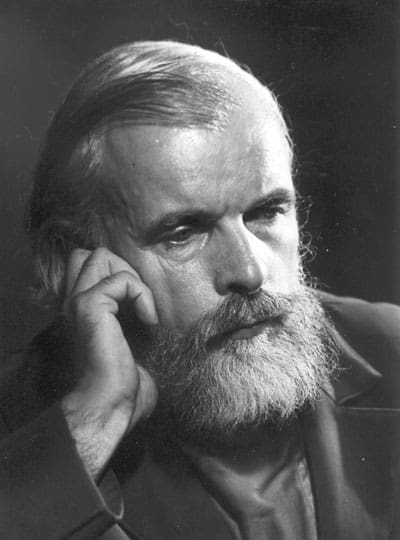

К 80-летию писателя Дмитрия Балашова

К 80-летию писателя Дмитрия БалашоваЗначит, сидим, пьем. И вдруг к нам заходит этакий Садко – богатый гость. Стройный, идеально сложенный мужичок невысокого росточка, кудрявый, с красивой черной бородкой. Сапожки у него начищены, косовороточка красная, тканым поясом с кистями подпоясана. Штаны полосатые. А глаза серые, чистые-чистые такие. Но вот добрые они или недобрые – не понять. Садко перебросился парой слов с Юркой, потом представился нам:

– Митя.

Таких Садков мы в жизни не видели, только в кино, и поэтому дружно заорали:

– Давай, Митя, двигай с нами водку пить!

На что Митя очень настоятельно и резонно, хотя с улыбочкой, произнес нечто вроде того, что он, мол, ученый и здесь в экспедиции, и ему нельзя пить с нами водку. На что Славка сказал:

– А нам можно? Будь ты проще, Митя. Все мы здесь ученые.

Нам, рабочим парням, внешний вид ученых представлялся несколько иным…Митя вырвался от нас с большим трудом, не пригубив и капли «зелена вина». Так я впервые увидел выдающегося русского исторического писателя и ученого Дмитрия Михайловича Балашова. Кстати, при дальнейшем знакомстве с ним, которого в тот момент я даже и не предполагал, никогда в жизни не называл его Митей. Мне почему-то захотелось назвать его по отчеству даже в тот первый момент знакомства.

Подобный случай у меня был еще только раз в жизни. Когда в Москве в гостях у искусствоведа и реставратора Саввы Ямщикова, уже хорошо поддав, я познакомился с очень уважаемой и симпатичной мне женщиной, которая сказала:

– Боря, называй меня Бэлой.

На что я ответил:

– А можно я все-таки буду называть вас Бэла Ахатовна.

Так же и с Балашовым. Только Дмитрий Михайлович.

В то же лето я надумал поступать в вуз и совершенно неожиданно для себя поступил в Петрозаводский университет, на истфак. И снова на «Рулевом», идущем из Умбы в Кандалакшу, я увидел «Митю». Он ехал из экспедиции со студенткой-филологом Петрозаводского университета Светланой Саломатиной, с которой я тут же познакомился, надеясь узнать о студенческой жизни Петрозаводска. Об этом узнал мало, зато много о том, насколько интересен, талантлив и самобытен Д.М. Балашов, как ученый-фольклорист. Причем, я почувствовал, что Света прямо влюблена в своего шефа.

В первые же дни учебы мне дали подписать обращение в защиту кондопожской Успенской церкви. Я перво-наперво возмутился. Почему это я, вроде бы неверующий молодой человек (хотя с другой стороны я всегда ощущал себя православным), должен подписывать бумагу в защиту какой-то церкви.

– Дайте хоть фотографию посмотреть.

Дали.

– И какому дураку такая красота помешала! Подписываю.

Через много лет я узнал, что обращение написали куратор нашей группы историк Татьяна Владимировна Старостина и Дмитрий Михайлович Балашов. Через те же много лет узнал, что тогда же в Кижи пришла бумага, неизвестно кем подписанная, где приказывалось разобрать все часовни Кижского ожерелья. Кижские реставраторы отказались, а Балашов послал письмо в ЦК КПСС, где якобы были такие слова: «Часовню в Подъельниках оценили по стоимости дров. Во сколько вы оцените всю Россию?» Кижское ожерелье живо до сих пор.

Во время учебы в университете я вспомнил Балашова только однажды, зато с огромным удивлением. В нашу студенческую компанию иногда входила вечная студентка Женя, поучившаяся уже на нескольких факультетах. Не красавица, но достаточно интересная в застольном общении. И вот после летних каникул я узнаю, что Женя вышла замуж за Балашова, после их совместной экспедиции. Мне это показалось странным, потому что все женщины, красавицы из красавиц, общавшиеся с ним, влюблялись в него бесповоротно. А он почему-то выбрал Женю.

Еще не окончив университет, весной 1967 года, я поступил на работу в музей «Кижи» и начал готовить экскурсию. Читал огромное количество книг, главной из которых был путеводитель «Кижи – остров сокровищ», одним из авторов которого был Дмитрий Балашов. Уже вышло академическое издание сказок моего родного терского берега, которое подготовил ученый.

В музее «Кижи» я познакомился с Зиной Венедиктовой, которая работала тогда у нас заведующей отделом древнерусской живописи. Это был человек на своем месте. И вдруг – как удар среди ясного неба. Приказ свыше – уволить З. Венедиктову в течение рабочего дня. Без всяких объяснений.

Через пару дней выяснилось, что она жила без прописки. Ну, и что? Другие-то тоже живут! Еще через несколько дней узнали, что Зина была уволена только по одной причине: с мужем Германом она жила у «ярого антисоветчика» Балашова, за квартирой которого кэгэбэшники ведут постоянное наблюдение. С работы его из филиала Академии наук выгнали, а Герман собрался поступать в аспирантуру филфака ПетрГУ. При конкурсе два человека на место аспирантом стал не он, а «румяный комсомольский вождь» университета. Зина с Германом уехали в Ленинград.

А летом 1967 года в журнале «Молодая гвардия» была напечатана повесть Д. Балашова «Господин Великий Новгород». Все читатели поняли, что появился большой русский писатель. Я читал повесть с восхищением, то и дело узнавая наши умбские песни и отдельные бытовые предметы. К тому же это была очень хорошая литература, исторически вполне достоверная.

В конце 1967 года у нас в музее возникла мысль об организации на будущий год курсов экскурсоводов. Договариваться с лекторами поручили мне. По моему мнению, занятия по русскому фольклору мог провести только один человек – Д. М. Балашов. Я отправился к нему. Жил он тогда в двухэтажном деревянном доме на улице Герцена за домом культуры Онежского тракторного завода.

В квартире прежде всего поразило огромное количество древесных капов, необработанных и черново обработанных на токарном станке. Уже готовые ковши-скобкари поражали своей идеальной формой, близкой к старинным эталонам из таблиц графа Бобринского. На стене висел резной шкафчик в древнерусском стиле. (Через много лет я буду безуспешно искать этот шкафчик, чтобы приобрести его в музей). Чувствовался тонкий художественный вкус мастера и его верность старинным русским традициям. Мне всегда казалось, что старинную русскую культуру Балашов впитал в себя генетически. И его приверженность архаичному костюму была вполне искренней, хотя смотрелся он на фоне современного города несколько эпатажно.

Древнерусский облик квартиры дополнял и вид через дверь в соседнюю комнату, где мама Дмитрия Михайловича Анна Николаевна Гипси реставрировала какую-то икону. Анна Николаевна стала работать художником-реставратором в достаточно зрелом возрасте и была аттестована в мастерской Грабаря.

– Это теперь основной мой заработок, – сказал Дмитрий Михайлович, кивнув в сторону скобкарей. Я объяснил ему цель моего визита. Он поинтересовался временем, отведенным на лекцию, и начал говорить, о чем ему хотелось бы сказать на этой лекции. Постепенно разговор перешел на современную литературу и искусство. К моему глубочайшему несчастью, я ни слова сейчас не помню из того, что говорил тогда Балашов. Помню только мой восторг и восхищение длительным монологом писателя. И помню, что с тех пор я почти разлюбил любимого тогда Андрея Вознесенского. И совсем разлюбил и личность, и деятельность Петра I, воспетого Пушкиным, а особенно Алексеем Толстым.

Я упомянул, что вскоре еду по районам фиксировать техническое состояние некоторых памятников культуры. Дмитрий Михайлович сразу же предложил мне написать совместную статью для журнала «История СССР», хотя скорее всего он хотел дополнить свою, уже, наверное, готовую статью данными о состоянии памятников. Я из-за своей глупости и стеснения отказался.

В тот момент, да и сейчас тоже, писательский талант Дмитрия Балашова я мог сопоставить разве что со Львом Толстым. А быть соавтором Л. Толстого! Прочитав в четвертом номере журнала «История СССР» за 1968 год статью Дмитрия Михайловича, понял, что был не прав. Конечно же, данные о состоянии памятников только дополнили бы статью. Так я не стал соавтором самого Балашова, о чем теперь приходится только сожалеть.

А в конце нашего разговора Дмитрий Михайлович сказал:

– Я очень сожалею, что вынужден отказаться от выступления на ваших курсах. Мне запрещены всякие публичные выступления.

Через год повторилось то же самое. Я пришел к Дмитрию Михайловичу воспитываться и подпитываться. Мы проговорили целый день. Я снова предложил ему выступить у нас с лекцией о русском фольклоре. И вновь:

– Мне ведь запрещены публичные выступление.

Кстати, ничего антисоветского в словах Балашова тогдашних лет, на мой взгляд, не было. То была его патриотическая позиция как русского, так и советского человека. Человека, начисто лишенного чувства подхалимства и лизоблюдства, что в нашей стране на протяжении всей истории осуждалось и наказывалось.

Я набрался наглости и спросил Дмитрия Михайловича, чем же он так провинился перед КГБ. И вот какую версию он выдал. В студенческие годы в Ленинграде он учился вместе с китайцами. И как-то нечаянно встретился в Ленинграде со своими бывшими соучениками. «А с Китаем, сами знаете, какие у нас отношения». После этого и началось.

Тогда я поверил в это. Сейчас не очень. Думаю, все дело в завистливых и бездарных коллегах. Из своего жизненного опыта знаю, что когда нужно было кого-то задавить, то очень часто ссылались на козни КГБ, которых иногда и не было. Как объяснить тогда, что Балашова не издавали и травили в Карелии, и в это же время в Москве были изданы и «Господин Великий Новгород», и «Марфа-Посадница»? Невозможно представить, что тогда в Москве издали бы антисоветчиков и антикоммунистов Солженицына, Войновича, Владимира Максимова и т.д.

Дмитрий Балашов был свободомыслящим патриотом той страны, в которой жил, называлась она или СССР, или Россия, и инакие мысли его, во всяком случае, в беседах со мной, ничуть не припахивали антикоммунизмом, антисоветчиной и диссидентством. Я знал некоторых «диссидентов» и не был от них в восторге.

После нашей второй встречи я ушел с чувством гордости, что знаком с самым умным и интересным человеком в Карелии, а может, и во всем Союзе.

Я стал иногда звонить Дмитрию Михайловичу с просьбами проконсультировать меня по некоторым вопросам.

– Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Борис Гущин.

– Здравствуйте. Слушаю.

– Дмитрий Михайлович, меня очень интересует происхождение в северных русских песнях – «виноградья красно-зеленого».

И тут же я получал исчерпывающий ответ о библейском винограде, символизирующем Иерусалим, о попадании его в северный фольклор и об отражении всего этого во «флемской» резьбе русских иконостасов. Причем, почти всегда говорилось, где об этом можно прочесть. А по поводу закладных церковных камней у моей жены, старшего научного сотрудника музея «Кижи» Виолы Гущиной началась целая переписка. Дмитрий Михайлович максимально ответил на интересующие нас вопросы.

Через несколько лет после московских изданий наконец Балашова напечатали и в Петрозаводске. Дирекция музея «Кижи» размещалась тогда в одном здании с издательством «Карелия». Придя с обеда, я увидел большую очередь в одну из редакций.

– За чем стоим?

– Балашов автографы раздает. Мы издали его «Марфу-Посадницу».

Я купил книгу и встал в очередь.

В начале 1970-х годов вся трехкомнатная коммунальная квартира стала нашей: соседка с двумя детьми получила новую квартиру. Скажу, что я прописался в эту квартиру одиннадцатым. Радость после выезда соседки была безмерной. Я узнал, что в это же время Дмитрий Михайлович получил четырехкомнатную квартиру. Встречаю его на улице. Мне в этот момент он почему-то напомнил лермонтовского гордого и независимого купца Калашникова. И, радостный, – к нему.

– Дмитрий Михайлович, поздравляю от всей души.

Встречаю колючий недобрый взгляд.

– С чем это вы меня поздравляете?

– Как с чем? С получением квартиры.

– Да? А вы знаете, сколько у меня детей?

– Нет. Не догадываюсь.

– Так вот, мне нужно две таких квартиры. А вы меня поздравляете…

И обиженный моим поздравлением Балашов гордо пошел дальше.

После этого мы не встречались с Дмитрием Михайловичем много лет, хотя он не раз консультировал меня по телефону по самым разным темам.

Выходили книги его книги из цикла «Государи московские»: «Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Ветер времени». Я ставил их гораздо выше остальных исторических романов.

В 1979 году прошли слухи о том, что Балашов переезжает в Новгород. В то время я добровольно-принудительно ходил в университет марксизма-ленинизма при доме политпроса на факультет научного (смех!) атеизма. После того как от этого посещения мне было уже не отвертеться, факультет я выбрал сам. Хотелось больше узнать об основах христианства. Тем более, что воинствующие безбожники 1930-х годов уже перемерли, и новые атеисты стали чуть ли не верующими и деликатно называли себя религиоведами.

В начале 1980 года в доме политпроса была какая-то атеистическая конференция, и после ее окончания мы с нашим преподавателем Виктором Семеновкером и ленинградцем, специалистом по церковной музыке Львом Романовым, закупив все необходимое, отправились ко мне домой. За коньяком разгорелась «научная дискуссия». О том, что было бы, если бы Россию объединила не Москва, а Тверь. Я сгоряча сказал, что знаком с Дмитрием Михайловичем Балашовым, а он-то лучше знает, что было бы. Лев Николаевич вспомнил, что он должен передать ему привет от академика Панченко… И тут я набрался наглости и позвонил Дмитрию Михайловичу, пригласив его в гости, предварительно сказав, что у меня сидят два участника атеистической конференции.

Дмитрий Михайлович, как мне показалось, особой радости не изъявил, но смягчился, услышав про Панченко, и пообещал придти. Один из гостей тотчас побежал за дополнительным коньяком.

Дмитрий Михайлович пришел довольно быстро. Когда он сел за стол, расстегнув ворот рубашки, мы увидели крест на его груди. Вот так нам, религиоведам! Выпив штрафную, Дмитрий Михайлович включился в наш разговор. Я принес «Марфу-посадницу», открыл последнюю страницу и сказал:

– Слушайте.

Балашов широко улыбнулся.

– Семга беспременно должна идтить. Уловишь ее в етую погодь. Ну, шорош тамо, а тут шуга, шапуга, сало, нилас-то всякой, темной и светлой, сырой, сухой, нечемерж, молодик, резун, а тамо припай, заберег, каледуха, битняк, тертюха, калтак.

И так на целых полстраницы.

– Дмитрий Михайлович, это вы так похулиганили?

– А что, нельзя?– спросил Балашов и весело засмеялся.

– Так ведь я все ваши термины проверил по словарям.

– Ну, и как?

– Все точно.

Во время сидения за столом Дмитрий Михайлович несколько раз выходил к телефону, попросив разрешения сделать несколько междугородных звонков. Он подтвердил, что действительно уезжает в Новгород навсегда. Больше никогда в жизни я его не видел.

Великий русский писатель Дмитрий Балашов был убит в Новгороде в собственном доме 17 июля 2000 года.

И никогда уже это не повторится…

– Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Борис Гущин.

– Здравствуйте. Слушаю…

Нет комментариев