«Ближе к весне от бабушки пришла посылочка с готовыми перстнями для всех учеников нашего класса и для нашей классной. Все были впору. На перстнях была надпись «8 ПСШ XIX», что означало «8-я петрозаводская средняя школа, 19-й выпуск». Для школы это была сенсация».

Марк Полыковский завершает рассказ о своем детстве, которое прошло в Петрозаводске. В заключительном материале он вспоминает об учителях и одноклассниках по 8-й школе, своих увлечениях и первой любви.

Давно, друзья весёлые, простились мы со школою…

Думаю, многие, а мои-то сверстники непременно вспомнили первые строки «Школьного вальса», сопровождавшего нас на протяжении всех школьных лет и до сих пор звучащие, если и не по радио, то в наших ушах. Не могу отказать себе в удовольствии ещё раз вспомнить его текст:

Школьный вальс

Музыка Исаака Дунаевского

Стихи Михаила Матусовского

Давно, друзья весёлые,

Простились мы со школою,

Но каждый год мы в свой приходим класс.

В саду берёзки с клёнами

Встречают нас поклонами,

И школьный вальс опять звучит для нас.

Сюда мы ребятишками

С пеналами и книжками

Входили и садились по рядам.

Здесь десять классов пройдено,

И здесь мы слово – Родина

Впервые прочитали по складам.

Под звуки вальса плавные

Я вспомнил годы славные,

Знакомые и милые края,

Тебя с седыми прядками

Над нашими тетрадками,

Учительница старая моя.

Промчались зимы с вёснами,

Давно мы стали взрослыми,

Но помним наши школьные деньки.

Летят путями звёздными,

Плывут морями грозными

Любимые твои ученики.

Но где бы ни бывали мы,

Тебя не забывали мы,

Как мать не забывают сыновья.

Ты – юность наша вечная,

Простая и сердечная,

Учительница первая моя!

Первым исполнителем «Школьного вальса», написанного в 1950 году, был Георгий Виноградов. Затем песня входила в репертуар многих известных исполнителей, таких как Владимир Бунчиков, Клавдия Шульженко, Георг Отс, Мария Пахоменко, Валентина Толкунова, Муслим Магомаев.

Моя школьная жизнь началась первого сентября 1954 года. Мне уже доводилось об этом писать, но, надеюсь, читатель простит некоторые возможные повторы. Конечно я, как и многие другие, мечтал о школе. Какие-то представления об учёбе дал детский сад. Там у нас были занятия по рисованию, лепке из пластилина, физкультуре, чтению. Правда, мы не учились читать, но учились слушать, вникая в содержание сказки или рассказика, которые нам читала воспитательница, а потом расспрашивала, о чём только что читала. Эти занятия были короткими, минут по 15-20, но приучали к сосредоточенности, умению слушать и слышать, пониманию прочитанного и прочим премудростям, облегчающим переход из детского сада в школу.

Школа, где мне предстояло учиться, находилась прямо через дорогу от нашего дома. Это была 8-я средняя общеобразовательная школа, только год назад ставшая смешанной, то есть в ней уже обучались и мальчики, и девочки. До этого она была исключительно женской. Здание школы четырёхэтажное, на первом этаже размещались актовый и спортивный залы, над ними учебные классы. Чем старше были ученики, тем на более высоком этаже они учились. Стало быть, первоклашки учились на втором этаже. От соседних домов школу отделял забор, двор школы обширный, и там в тёплые месяцы проводились уроки физкультуры. Перед зданием школы вырос небольшой садик, за ним ухаживали школьники – кто по доброй воле, а кто и по принуждению.

Меня определили в 1-А класс, в том же классе оказался мой детсадовский друг Робка и ещё несколько знакомых зарецких мальчиков и девочек. Передо мной фотография нашего первого «А». В центре сидит моя первая учительница Клавдия Сергеевна Кувшинова, а вокруг неё 35 нарядных первоклашек: 14 мальчиков и 21 девочка. Мальчишки подстрижены под нулёвку, девочки в белых фартуках и с пышными бантами. Смотрю на эту фотографию и вспоминаю своих одноклассников по именам. Со многими я так и проучился в нашей восьмой школе до выпускного бала, с кем-то пути разошлись, а с некоторыми вдруг, благодаря интернету, на старости лет сошлись вновь.

По одну сторону от нашей учительницы сидит Марианка Тийснекка, с которой мы были дружны долгие годы до самого её отъезда с мужем в Соединенные Штаты в 1976 году. По другую сторону сидит Володька Кайпиайнен, с ним мы проучились до 7-го класса, его сын неожиданно в конце 90-х прислал мне привет от него. Такой же привет я получил и от дочки Светланы Гусевой, которая сидит рядом с Володькой. На ряд выше стоит Робка Тухканен, а над ним крошечная Тамарка Жигалова, с которой мы почти не расставались в старших классах, несмотря на то что она уже училась в другой школе. Рядом с Марианной сидит мальчик, которого мне вспомнить не удаётся, а вот справа от него – моя первая и, конечно же, трагическая любовь Маринка Кашина, с которой мы почти всегда были вместе, даже на этой фотографии сидим рядышком.

Я хорошо помню свою первую учительницу. Все мы, первоклашки, её трепетно любили, отвечая на её любовь к нам. Сейчас я понимаю, она была знающим и исключительно умным педагогом, как-то сразу сумевшей подобрать ключики к нашей весьма разношёрстной компании. Моими любимыми предметами были чтение и арифметика. Чтение – потому что читать я давно умел и любил, а арифметика очень скоро открыла мне привлекательный и такой загадочный мир чисел. Не любил письмо и совершенно не выносил чистописания – был у нас и такой предмет. Для чистописания имелись особые тетради, там мы старательно выводили чёрточки, а потом и буковки с требуемым нажимом и волосяными линиями. Мне это удавалось не самым лучшим образом. Помню, как разозлившись, вместо того чтобы выполнить урок, я по всей странице наставил клякс и в таком виде сдал тетрадь на проверку учительнице. Нет, она не поставила мне ожидаемую единицу, а просто заставила переписать всё, что было в старой тетради, в новую. Пришлось это сделать, что и оставило отметку в памяти.

Не знаю, по какой причине, но на следующий год у нас появилась другая учительница Екатерина Моисеевна Пакканен. Она учила нас со второго по четвёртый класс, завершавший обучение в начальной школе. Новая учительница оказалась подругой мамы моего друга Робки, Екатерины Михайловны – тоже учительницы, но в параллельном 2-Б классе.

Наша Екатерина Моисеевна была хорошей и знающей учительницей, но я к ней привык не сразу. Во-первых, свежа была память о любимой Клавдии Сергеевне, и детское моё нутро противилось её уходу. Кроме того, Екатерина Моисеевна была не так открыта и гораздо более суха по отношению к нам. Почему-то она не поощряла моего умения быстро и слитно читать. Запомнилось, как, стоя перед классом, я должен был что-то по её требованию читать по складам. Мне, давно перешагнувшему этот рубеж, читать по складам не хотелось, тем более что я никак не мог понять, зачем это было нужно. Честно говоря, не до конца понимаю и теперь.

Зато с Екатериной Моисеевной мы ходили на познавательные экскурсии. Не знаю, требовал ли этого учебный процесс, но она рассказывала нам о различных деревьях и кустарниках, росших вокруг школы и неподалеку от неё и учила их различать. Она устраивала для нас различные вечера с викторинами и конкурсами. Чудом сохранилась фотография, на которой в полном составе сфотографирована «труппа» нашего классного театра после постановки «Красной шапочки».

По краям шеренги в масках стоят Волк – Миша Богачев и я – Медведь, в центре – крошка Тамарка Жигалова в красной шапочке, Танюша Касьянова в белом комбинезоне и белой шапочке с заячьими ушами и бывшая тогда выше всех Марина Кашина в цветастой косынке, изображавшая то ли маму, то ли бабушку.

В те годы начальная школа включала четыре класса. На протяжении этих четырёх лет все предметы преподавала одна и та же учительница, и то, что у нас произошла смена преподавателя, было скорее исключением, нежели правилом. По окончании четвёртого класса школьники должны были сдавать экзамены, точно так же, как сдавал их Волька в «Старике Хоттабыче». Когда мы подошли к окончанию четвёртого класса, случилось чудо, отменили экзамены. И не только в четвёртом, но и вообще экзамены при переходе из класса в класс. Начиналась эпоха сменяющих одна другую реформ.

В третьем классе меня, как, впрочем, и всех остальных в моём классе, приняли в пионеры. Жизнь наша от этого не слишком изменилась, разве что появилась необходимость носить красный галстук, причём галстук каждый день должен быть отглажен.

Передо мной каким-то чудом сохранившийся номер газеты «Юные ленинцы» – органа Карельского обкома и Петрозаводского горкома комсомола – от 16 апреля 1958 года. На первой полосе фотография, на которой запечатлена группа моих одноклассников – и я в их числе – с каким-то вымпелом и в окружении неких старшеклассниц, скорее всего наших пионервожатых. Видимо, мы в чём-то отличились, коль скоро удостоились такой чести.

Итак, четвёртый класс позади, а вместе с ним и начальная школа с её первой и второй моими учительницами, продолжающимися, возникающими и разваливающимися детскими дружбами и – вот оно! – рождением моей первой большой, хоть и детской, любви.

Впереди пятый класс, суливший большие перемены. К нам должны прийти новая классная руководительница, новые учителя, преподающие каждый свой предмет, причём и сами предметы тоже новые, которых мы ещё не изучали.

Сам же переход при отсутствии экзаменов не представлял ничего особенного. Не помню, оставался ли кто-то на второй год, но окончившие успешно четвёртый класс просто первого сентября далекого 1958 года пришли нарядные, с букетами цветов, на школьный двор, откуда после торжественной линейки отправились в свой 5-А. В новый, чистенький после летнего ремонта со свежевыкрашенными в зелёный цвет партами класс нас проводила новая классная руководительница Евгения Исааковна Юванен. Она же преподавала нам математику.

Была она небольшого роста, всегда приветливая, не помню, чтобы кричала или просто повышала на кого-то голос. Мне она напомнила Клавдию Сергеевну, нашу первую учительницу, что, кроме всего прочего, способствовало тому, что я полюбил и её саму, и математику. Уверен, что в нашем классе её все любили за добрый нрав, тёплое отношение к ученикам, умение вникать в наши детские проблемы и помогать разрешать их. Мы с моим другом Робкой за глаза звали её Евгешей, а как-то, забывшись, обратились к ней таким образом. В ответ она рассмеялась, не стала нас поправлять, а просто продолжила беседу. Факт, конечно, мелкий, но очень поучительный.

Из остальных учителей, учивших нас с 5-го по 7-й класс, хорошо помню только преподававшую русский язык и литературу Валентину Николаевну Громову, которая была ещё и завучем. Кроме того, она была мамой моего одноклассника Генки Громова и воспитывала сына своей умершей сестры Славку Мустиева, тоже пришедшего в наш класс.

Помню, как давала она нам разгон после того, как мы не слишком дружно встали при её появлении в классе. Своим «громовым» голосом она спрашивала: «Что, в следующий раз будете встречать учителя раком?!» Эта фраза – замечательная характеристика неформальности её общения с учениками. Такой она мне запомнилась, – независимой, неформальной и дружественной по отношению к нам. Ещё запомнилась учительница, преподававшая нам историю древнего мира, она читала нам «Мифы Древней Греции» Куна, чем и привила интерес и к Древней Греции, и вообще к истории.

Первая любовь

Дневников я не вёл, поэтому чётко ответить на вопрос, когда же она пришла ко мне, эта самая первая любовь, не могу. В начальной школе уж это совершенно точно. Скорее всего классе в третьем-четвёртом.

Разумеется, я и до того интересовался девочками. Помню, ещё в детском саду у меня были подружки. Одну звали Лена Нефёдова, а вторую Оля Успенская. Мы вместе играли, на прогулках тоже старались держаться вместе. Иногда вслед кричали: «Тили-тили тесто! Жених и невеста!» – но это нас как-то не очень трогало, потому что мы просто вместе играли, симпатизировали друг другу своей детской симпатией, не имевшей никакой иной, кроме дружеской, подоплёки.

А вот с Маринкой Кашиной из нашего класса было иначе. Мы жили с ней в соседних домах, встречались во дворе. Не слишком часто, потому что Маринка училась не только в нашей обычной школе, но ещё и в музыкальной. Туда она ходила вместе с Марианной Тийснекка – тоже из нашего класса. Только Марианна жила с мамой не в наших домах, а в другом месте. Потом мы подружились и с ней, я бывал дома и у неё, и у жившей с ней в одном доме Тамарки Жигаловой. Но всё это позже.

Тогда же мы сдружились с Мариной Кашиной и уже почти не расставались. Когда у неё не было уроков в музыкальной школе и когда ей не надо было играть дома бесконечные гаммы, мы встречались во дворе по вечерам и бродили, взявшись за руки, по нашей Зареке. А потом я долго провожал её домой, до подъезда, а вслед неслись те же крики мальчишек: «Тили-тили тесто…» – и мы впрямь ощущали себя женихом и невестой. А папа дома ждал с расспросами, почему мы так долго не расставались в подъезде, – вечные доброжелатели-соседи успевали сообщить, что видели нас с Маринкой державшимися за руки.

Мамы Марианны и Марины работали вместе в дошкольном педучилище. Марианнина мама была директором этого училища, а кем была Маринина мама, не помню, но, видимо, тоже не на последних ролях. А вспомнил я об этом, потому что нас с Маринкой брали на вечера, проводившиеся в этом самом педучилище.

К тому времени мы уже бывали дома друг у друга, и родители (и те, и другие) приветствовали наши дружеские отношения. Наверное, они догадывались о зарождении между нами чего-то большего, чем просто дружба, но не вмешивались, не противились этому. И вот эти походы на вечера в училище привносили в наши отношения какую-то тайну. Мы могли пересказывать друг другу то, чего другие не знали, не видели. И это было очень здорово – обладание общим тайным знанием.

В пятом классе я решил тоже учиться музыке. В ту пору я был уже вполне самостоятельным мальчиком и пошёл записываться в музыкальный кружок во Дворце пионеров, почему-то мысль о музыкальной школе тогда мне в голову не пришла. Запись на все «нормальные» музыкальные инструменты – фортепиано, скрипку, виолончель, даже на баян – была уже закончена. Единственная возможность, которая оставалась, – это учиться играть на домре, русском народном музыкальном инструменте. Ну что ж, на домре, так на домре.

Я ходил в этот кружок несколько лет, пока не понял, что больше того, чему я научился, мне там уже не достичь. После этого я принял решение, что пора переходить учиться в музыкальную школу. Родителям я сообщил об этом, и они одобрили моё решение.

Итак, я стал заниматься в той же музыкальной школе, где училась Маринка. Это предоставляло нам дополнительные возможности. Мы уже могли ходить туда вместе, когда совпадали часы занятий. Вместе ходили на какие-то школьно-музыкальные вечера, концерты. А потом вместе шли домой и, как всегда, подолгу стояли в подъезде.

Но самыми пленительными были совместные походы на каток. Каток заливали в Парке культуры и отдыха и в Парке пионеров. Но самый большой и самый любимый каток находился на стадионе в Ямке. Он занимал целое футбольное поле, и можно было носиться по льду, взявшись за руки, наслаждаться лёгким морозцем, слегка пощипывающим щёки. Устав, сидели на скамеечке, растирая друг другу озябшие руки. Потом, сняв коньки и перекинув их через плечо, в мерцающем свете вечерних фонарей, а если повезёт, – под медленно кружащимися лёгкими снежинками возвращались к себе на Зареку и снова и снова подолгу стояли в подъезде, взявшись за руки, а позднее и прижавшись друг к другу.

Тем временем мои штудии в музыкальной школе продолжались, я учился играть на своей домре и уже вполне сносно играл какие-то не слишком сложные произведения. На каком-то этапе мы решили попробовать поиграть вместе. Этому способствовала Маринкина мама, почему-то пожелавшая услышать, что и как я там играю на какой-то трёхструнной штуковине. И вот мы собрались у Маринки дома, я пришёл со своей домрой, Маринка аккомпанировала, а её мама слушала. Не помню, что мы играли, но помню, что я старался вложить в эту музыку всю свою детскую душу, чего Нина Николаевна не могла не заметить. Дальше этих домашних упражнений дело не пошло, вскоре мы наши совместные музицирования оставили.

Ещё одним нашим общим занятием был спорт. Надо сказать, что в ту пору я был довольно спортивным мальчиком, Маринка тоже имела спортивные наклонности. И вот мы вместе записались в легкоатлетическую секцию. Занятия там проходили преимущественно по вечерам, что нам очень подходило, открывая новые возможности для совместных прогулок и бесконечных провожаний.

С наступлением лета нам приходилось расставаться. Меня увозили или в Валгу, или в Казань. Маринку же на всё лето отправляли в Ступино под Москвой к каким-то родственникам. Дабы пережить столь длительное расставание, мы переписывались. Я писал Маринке в Ступино и получал оттуда от неё письма, которые хранил в своей тумбочке, время от времени перечитывал, и это отвлекало от вынужденной разлуки.

После седьмого класса Маринка и Марианка поступили в музыкальное училище. Теперь мы уже не учились вместе, но каждый день перезванивались, встречались по вечерам, приходили домой друг к другу. Чаще мы бывали дома у Маринки, где днём никого не было, и мы вполне могли наслаждаться общением вдвоём, без присутствия родителей. Мы не ограничивались держанием за руки, уже были сказаны друг другу заветные слова о бескрайней и нескончаемой любви. Мы целовались, сидя на диване или стоя у печки. Целовались и в коридоре, провожая друг друга. Наши поцелуи были вполне целомудренны и чисты.

Конечно же, так не могло продолжаться долго. В девятом классе я почувствовал, что наши встречи становятся реже, что Маринка всё больше ссылается на какие-то неотложные дела…

Потом мы переехали на другую квартиру в другой район города. А вслед за тем кто-то из общих друзей-знакомых рассказал, что у моей Маринки горячая любовь с неким парнем из музучилища. Я знал этого парня. И ещё как знал! Ведь это он обучал меня игре на домре в музыкальной школе. Такое вот незатейливое сплетение обстоятельств.

Конечно, я очень переживал. Больше Маринке не звонил, не просил никаких объяснений. Такого предательства я просто не мог простить, собрал все её письма, какие-то ещё памятные безделицы, сложил всё в какую-то коробку и отправил ей по почте, при этом не написав ни слова.

Здесь было бы логично поставить точку, сказав, что больше мы в жизни не встречались. Но это не так. Была ещё одна встреча. Уж не знаю зачем, но Маринка пришла к нам в школу на выпускной вечер. Весь вечер она не отпускала меня от себя, мы танцевали, потом бродили по ночному городу, говорили, говорили… И целовались, как прежде. Зачем она пришла – не знаю не ведаю. Уже ничего между нами быть не могло, и эта встреча оказалась последней. Несмотря на то, что мы жили в одном городе, судьба так распорядилась, что никогда больше наши пути не пересеклись. Маринка осталась только в памяти, и я совершенно ничего не знаю о её дальнейшей судьбе.

Школьные годы чудесные

Начало шестидесятых. Кто сейчас из ребят моего поколения, чуть постарше или чуть помладше, не помнит это славное время? В 1960-м я пошёл в седьмой класс. Надо сказать, в те времена седьмой класс был выпускным. Ещё не ввели всеобщего среднего образования, и тот, кто не мог или не хотел учиться дальше, ограничивался семилеткой, неполным средним образованием – так это называлось, и так записывалось в анкетах. В школе мы, семиклассники, чувствовали себя на особом счету. Мы были выпускниками.

А учёба продолжалась – как и прежде. Занятия в школе, уроки дома, кружки, прогулки. В седьмом классе мне исполнилось 14 лет, и я вступил в комсомол. Не могу сказать, что я был как-то политизирован, но всё ещё ощущался всеобщий подъём, связанный с разоблачением культа личности на XX съезде КПСС. Он ощущался и в нашем Петрозаводске. А поскольку альтернативы не было, то представлялось, что именно комсомол выводил своих комсомольцев на передовую.

Эта каша в голове, где воедино смешались комсомол и разоблачённый культ личности, свобода Африке, Анжеле Дэвис и ещё бог знает кому, была не только у меня. Во всю эту мешанину совершенно естественно включались Высоцкий, первые песни которого начали доходить и до нас, передачи радиостанции «Юность», «Театр у микрофона» и многое-многое другое.

В восьмой класс после седьмого пришли не все. Мой друг Робка поступил в железнодорожный техникум, Маринка и Марианка – в музыкальное училище. Кто-то перешёл в другую школу, кто-то пошёл работать, ограничившись семиклассным образованием. Зато появились новые ученики, с которыми ещё предстояло познакомиться.

В восьмом классе у нас появилась новая классная руководительница Людмила Ивановна Пьянкова, только что вернувшаяся с мужем-геологом из Албании, где прожила несколько лет, пока сталинист Энвер Ходжа не выгнал из страны всех советских специалистов.

Людмила Ивановна стала преподавать нам историю. Математику преподавала уже не Евгения Исааковна, а Галина Николаевна Мельникова, английский – учительница со странной фамилией Реди, черчение – Анатолий Фёдорович Ганжиков, литературу – Наталия Львовна Тайц. Физику преподавала Серафима Николаевна Менкина. В школе появилась новая директриса Мария Васильевна Комиссарова.

К этому времени у меня окончательно проявились наклонности к точным наукам и к английскому языку. Этими предметами я предпочитал заниматься самостоятельно. Читал английские книжки с адаптированными текстами, которых тогда издавалось в изобилии. Решал математические задачи повышенной сложности, находил их в задачниках и научно-популярных книжках.

Очень скоро учительница с английской фамилией Реди и вполне русским произношением уже не могла научить меня в английском ничему новому. Точно так же и математичка Мельникова, чьи знания математики ограничивались школьным курсом и желанием спокойно доработать до пенсии. Я же этот школьный курс быстренько одолел самостоятельно и на её уроках вёл себя не то чтоб уж вызывающе, но откровенно занимался своими делами, мало связанными с темой урока.

Должен признать, что в те годы я был полон самоуверенности и самомнения. Мне всё было по плечу, и учителя, от которых я не набирался знаний, не удостаивались моего уважения. То же самое относилось к ученикам, которым учёба давалась с трудом. И всё бы ничего, если б я этого не подчёркивал пренебрежительными взглядами или замечаниями.

В конце концов с математичкой произошёл резкий конфликт, когда на какое-то её замечание я вслух в классе сказал, что ей нечему меня учить. В результате меня выгнали из класса, позвали в школу родителей. Я имел очень неприятную беседу с директрисой, извинялся перед учительницей, то есть прошёл все положенные в таких случаях стадии усмирения. Усмирился, но мнения своего не изменил.

Совсем иначе подобный конфликт разрешился с учительницей английского, но не Реди, а сменившей её Аллой Владимировной Винецкой. Она, увидев, что я в классе скучаю и вот-вот созрею для какой-нибудь выходки, на переменке подозвала меня и сказала, что я могу не ходить на её уроки, что делать мне на них нечего, а отметку она и так поставит. Это было настолько ново и неожиданно, что я опешил.

Теперь уроки английского я, как правило, проводил в школьном буфете, покупая себе ни с чем не сравнимый винегрет, который там славно готовили. А с Аллой Винецкой мы стали друзьями. Позднее, уже после окончания школы, я познакомился с её мужем Ильей. А когда и я женился, то время от времени мы встречались семьями, перезванивались, катались по озеру на их катере… Да и сейчас я иногда звоню ей в Петрозаводск поболтать, как прежде.

А вот первые мои опыты общения с физикой. Именно с них началась моя любовь к ней, не всегда отвечавшая взаимностью, но определившая мою жизнь на многие годы вперёд. Серафима Николаевна Менкина, как и многие учителя в нашей школе, не была формально-традиционной, она любила свой предмет и старалась привить эту любовь нам, старшеклассникам. После уроков она приглашала некоторых особо заинтересованных в кабинет физики, где мы своими руками могли потрогать приборы, проводили какие-то не очень сложные опыты. Время от времени она демонстрировала нам, как физика может помочь в нехитрых бытовых ситуациях.

Почему-то мне запомнились опыты со стеклом. Оказалось, что оконное стекло можно резать обыкновенными ножницами, если делать это в наполненном водой тазике. А стеклянную банку или бутылку можно «перерезать» пополам, обмотав намеченное для «перерезания» место спиралью от электроплитки, пропустить через спираль электрический ток, а затем (разумеется, предварительно отключив всё от сети) опустить сосуд в воду. Банка или бутылка переломится точно по намеченному месту.

Отдавшись всей душой точным дисциплинам, я практически совершенно забросил гуманитарные. Считал, что тратить на них время просто недостойно, – что может там быть интересного! Нет, разумеется, я читал в учебниках, что положено, но никак не более того. И книги читал не только научно-популярные. Именно тогда мне попалась в руки книга «Пушкин в жизни» Викентия Викентьевича Вересаева, изданная в 1927-м году и когда-то и кем-то подаренная маме.

Я буквально проглотил её, настолько она была интересно написана и настолько отличалась от официальной биографии Пушкина, которую мы как раз изучали. И так сложилось, что наша учительница Наталья Львовна Тайц как раз вызвала меня к доске рассказать о Пушкине. И тут я, в общем-то самый натуральный середнячок по части литературы, стал рассказывать биографию Пушкина по Вересаеву, с подробностями, никак не увязывающимися со школьной программой. Наталья Львовна быстренько меня остановила, отметив столь неожиданный прогресс в моём гуманитарном образовании.

Этот, по существу ничего не значащий факт, крепко отложился в моей памяти. Думаю, что именно тогда я понял, что литература – это не только унылый школьный учебник и не только очерченный им круг писателей, предписываемых к изучению с вульгарно-социологических позиций. Позднее, уже в десятом или одиннадцатом классе, я открыл для себя совершенно новый мир поэзии. Это случилось, когда пришедшая на смену Тайц новая учительница – Нина Ильинична Паршукова – вдруг, вопреки всем учебным планам, привела в класс Юрия Линника, поэта и философа. Он прочитал нам довольно приличный курс современной поэзии, рассказывая о Пастернаке и Мандельштаме, Ахматовой и Цветаевой. Попутно он приоткрыл нам мир художников группы Амаравелла, которыми тогда начал увлекаться и мир которых оказался столь необычным и столь же непохожим на мир привычных нам передвижников.

Нечто подобное произошло и на уроках обществоведения, когда вдруг появилась у нас в классе некая преподавательница то ли университета, то ли пединститута и рассказала не о том, как и чем жила партия КПСС от съезда к съезду, но о современной философии и социологии, беседовала с нами, как со взрослыми людьми, обязанными ориентироваться в мире.

И вообще атмосфера в школе изменилась. Мария Васильевна Комиссарова, наша директриса, была человеком, с которым можно было разговаривать практически на равных. Именно в ту пору Хрущёв объявил всему миру, что «через двадцать лет мы будем жить при коммунизме». Конечно же, никто не знал, что такое коммунизм, но сама перспектива перемен окрыляла. Коридоры школы украсили, развесив в них стенды, демонстрирующие нашу радостную сегодняшнюю жизнь и те ещё более радостные перспективы, что открываются перед нами.

Это было не единственным школьным достижением. Общая живая атмосфера привела к резкому повышению успеваемости. Мы, ученики, платили нашим учителям за их вырвавшуюся на свободу человечность той единственной платой, которую от нас ожидали, – хорошими отметками. Школа стала передовой, вышла на первое место в городе по каким-то не ведомым нам показателям. В школу зачастили делегации всех кому не лень: учителей из других школ, каких-то передовиков чего-то… Все стремились изучить наш школьный опыт. Из учеников старших классов выбрали нескольких в экскурсоводы, я оказался среди избранных. Мы по очереди водили делегации по школьным этажам и, показывая на стенды, рассказывали, каких радужных высот достигнем мы сами и вся наша страна через двадцать лет.

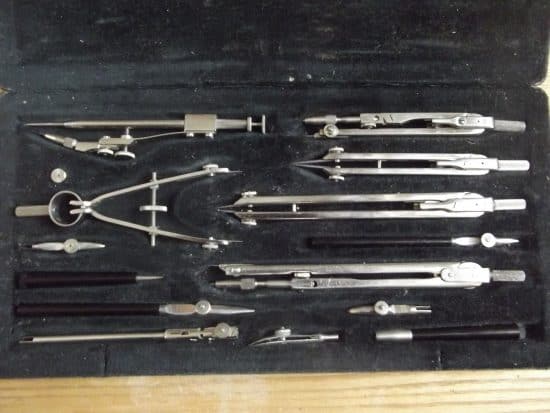

В те же годы появилось ещё одно новшество. В школе стали проводиться олимпиады по различным предметам: математике, физике и, чего больше нигде не было, – по черчению. С математикой и физикой было всё ясно, тут я неизбежно выходил на первое место, что открывало путь к участию в городских, а потом и республиканских олимпиадах, о чём я ещё расскажу. Черчение же оказалось для нас новым предметом, который вёл Анатолий Фёдорович Ганжиков, один из немногих преподавателей-мужчин. Молодой, очень обаятельный, он обладал тем, что сейчас называется харизмой. Он учил нас поначалу самым элементарным вещам. Какие бывают карандаши и как их надо затачивать. Резинку, чтобы она была мягкой и стирала, а не просто размазывала грифель по листу ватмана, надо вымачивать в керосине. Учил многим другим маленьким премудростям, которые потом очень пригодились и до сих пор иногда облегчают жизнь. Но самое главное, что Анатолий Фёдорович научил нас пространственному зрению.

На примере своих бывших студентов знаю, насколько это трудно для многих. Изучение стереометрии мало кому даётся с лёгкостью. Мы учились чертить самые разнообразные предметы в различных проекциях, разрезах, сечениях. Но что гораздо более трудно – восстанавливать изображённый предмет по его проекциям. Оказалось, что процесс этот далеко не однозначен. И именно олимпиады по черчению, организованные Ганжиковым в школе, выявили тех, кто проявлял эти и не только эти способности.

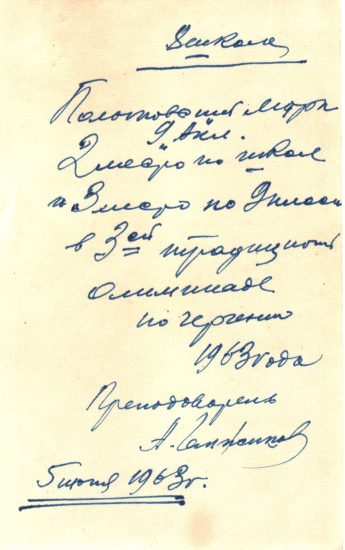

Должен сказать, что я постоянно оказывался в первой тройке победителей, но не всегда первым. Эта моя фотография с надписью, сделанной Анатолием Фёдоровичем на её обратной стороне, была приложением к призу – шикарной готовальне, которой я очень долго пользовался и которая ныне украшает мой «Музей ненужных вещей».

Именно тогда начался очередной эксперимент в образовании. Оно в школах стало не просто средним, но ещё и политехническим. Это значило, что в старших классах школьники приобретали какую-то специальность. В нашей 8-й школе девочек стали обучать на швей-мотористок, мальчиков – то ли на слесарей, то ли на токарей. А тех, кто учился прилично и проявил себя в черчении, стали обучать на чертежников-конструкторов.

Два дня в неделю мы ездили теперь на Северную точку, на завод п/я 14, выпускавший какие-то военные то ли катера, то ли корабли и со временем переименованный в завод «Авангард». Это теперь мы знаем, что завод выпускал жутко секретные минные тральщики, а тогда даже для нас, обосновавшихся в конструкторском бюро завода, это оставалось тайной.

Сначала мы прошли практику в цехах, осваивая работу на различных станках: токарных, фрезерных, каких-то ещё. Всё это, как выяснилось, было необходимо будущему конструктору, чтобы представлять, как будут изготавливать то, что он нарисует. Потом мы переместились в конструкторское бюро. Туда мы приходили к концу рабочего дня, когда настоящие конструкторы уходили и освобождали для нас кульманы. Освоив азы, стали учиться на примере настоящих заводских проектов, делали деталировки сложных узлов, многое другое.

Я не стал конструктором, но эти знания мне пригодились в жизни. Так, на первой же лекции по начертательной геометрии в университете я сказал обомлевшему от такой наглости преподавателю, что готов немедленно сдать экзамен. Самое смешное, что он согласился, и я его тут же сдал, получив первую оценку в новенькую, только что выданную зачётку, и избавив себя от выполнения нудных учебных чертежей.

Через много лет, когда судьба определила мне заняться патентоведением в проектном институте, я мог говорить с конструкторами на их языке, понимая чертежи и умея сам изобразить на бумаге то, что нужно и как нужно.

Этими примерами я просто хотел подчеркнуть, что в школе конструкторским премудростям нас учили хорошо. При окончании школы Анатолий Фёдорович Ганжиков написал мне: «Помни, кто научил тебя держать карандаш». Помню и люблю этого настоящего учителя, оставившего в моей памяти очень глубокий след. На фотографии, сделанной в 1964-1965 году, слева направо Валентин Савельев, по ту пору комсорг нашей школы, я и Анатолий Фёдорович Ганжиков.

Олимпиады по различным предметам проводились не только в школе. С восьмого класса я начал принимать участие в городских и республиканских олимпиадах по математике и английскому языку, неизменно оказываясь в числе призёров. Это радовало, но иногда взыгрывало самолюбие: почему не первый? Иногда ответ был прост и банален: потому что есть те, кто лучше. Иногда же всё было не так просто.

На одной из республиканских олимпиад по английскому завкафедрой из пединститута, бывшая председателем жюри, отвела меня в сторону и объяснила, что, несмотря на то, что я был достоин первого места, мне дают второе. Причина в том, что я занимаюсь английским языком с частным учителем, а другие нет. Меня это не слишком убедило, но и не огорчило. Я действительно занимался дополнительно тем, что меня привлекало.

Папа договорился с Милдред Карловной Росси, работавшей в педагогическом институте. Для неё, американской финки, английский был родным языком. Она учила меня говорить, поставила произношение, не забывала о грамматике. Думаю, что за время совместных занятий мы одолели по крайней мере первый курс языкового вуза. Мне это, как и знание черчения, тоже очень пригодилось в будущем. В университете на занятия по английскому я не ходил, сдав необходимые зачёты и экзамены заранее. Знаний, полученных от Милдред Карловны, для этого вполне хватило.

В пединституте открылась Школа Юных Математиков (ШЮМ). Надо сказать, что в те годы математическая кафедра пединститута была неизмеримо сильнее, нежели в университете. Борис Евсеевич Кантор, Лев Арнольдович Эпштейн, Илья Яковлевич Бакельман – все представители Ленинградской геометрической школы – преподавая там, были и нашими учителями в ШЮМе.

Они открыли мне и моим друзьям – юным математикам – основы векторного исчисления, топологии, теории чисел. И, конечно же, мы решали множество задач. Это были задачи олимпиадного уровня, таких в школе не решают. Разумеется, на всех математических олимпиадах – городских и республиканских – победителями были наши кружковцы. Я непременно входил в тройку лучших, но до первого места частенько не дотягивал. Кантор сказал, что мне не хватает спортивного духа. Скорее всего он был прав. Я помню вас, дорогие мои учителя.

А в школе тем временем продолжалась обычная учёба. Но не только. Наш класс был очень дружен, как-то уж так сложилось. Мы много времени проводили вместе, ходили в театр, на какие-то экскурсии, ездили за город. Организовывали классные вечера отдыха с танцами. Всё это считалось комсомольской работой, и она у нас была на должном уровне.

А ещё друг мой Колька Дворжицкий, вернувшись перед десятым классом из Орлёнка – пионерско-комсомольского лагеря в Крыму, заразил нас коммунарским движением. Теперь мы снова ходили в пионерских галстуках, устраивали сборы, диспуты на всякие животрепещущие темы вроде «Что такое любовь?» или «Нужна ли поэзия в век техники и технологии?» С коммунарским азартом собирали металлолом и макулатуру и шефствовали над младшими классами. И поскольку заправилой во всех этих делах был Колька, мой друг, то и мне приходилось соответствовать. Какая же иначе дружба?!

Тамарка Жигалова после восьмого класса перешла в 9-ю школу, где стараниями директора Исаака Самойловича Фрадкова открылся математический класс. Я туда не пошёл, оставшись в своей 8-й, хотя и бегал постоянно в девятую к Тамарке, и не только к ней – в этом математическом классе почти все были моими друзьями, многие занимались в ШЮМе.

А с Тамаркой нас связывала теперь не только любовь к математике. Мы много времени проводили вместе у неё или у меня дома, гуляли, читали, решали задачи… Мои родители и её мама поощряли эту привязанность, но дальше дружбы дело так и не пошло. Что было тому причиной? Трудно сказать. Вскоре наши пути окончательно разошлись, но это уже в студенческие годы.

Каникулы после десятого класса я проводил в Валге. Много гонял на велосипеде с Алькой, моим двоюродным братом. Ездили на речку купаться, просто слонялись по городу – по его эстонской и латышской части. И, конечно же, обрывали ягоды в саду – крыжовника, смородины, малины было видимо-невидимо. Как всегда, по вечерам в доме собирались бабушкины знакомые. И снова бесконечные разговоры за большим столом с самоваром.

В один из дней мы с папой по какой-то надобности зашли к местному ювелиру, папиному знакомому или гимназическому приятелю. Там я увидел, что он изготавливает серебряные перстни для выпускников школ с указанием на них названия школы и года её окончания. Это было принято в Прибалтике. Я загорелся, почему бы и нашему такому дружному классу не присоединиться к такой красивой традиции. Выяснить, сколько надо серебра, чтобы сделать такие перстни для всего класса, труда не составило.

Вернувшись в Петрозаводск к началу учёбы, я тут же уговорил весь класс, на ура принявший такую затею. Собрали необходимые деньги – рублей по шесть с человека – и купили на эту сумму серебряных чайных ложек. Каждый снял мерку с пальца, на котором собирался носить перстень. И ложки, и мерки я отправил в Валгу бабушке вместе с эскизом перстня, который сам же и разработал. Ближе к весне от бабушки пришла посылочка с готовыми перстнями для всех учеников нашего класса и для нашей классной Людмилы Ивановны Пьянковой. Все были впору. На перстнях была надпись «8 ПСШ XIX», что означало «8-я петрозаводская средняя школа, 19-й выпуск».

Для школы это была сенсация. Ни у кого, кроме учеников нашего класса, ничего подобного не было. К сожалению, традиция эта не продолжилась, заглохла. Но на выпускные экзамены в конце одиннадцатого класса все пришли в перстнях.

Для меня экзамены прошли благополучно, математика, физика, химия никакой опасности не представляли. Русский язык тоже, с грамотностью проблем никогда не было. С литературой было сложнее, я никогда не ладил с «образами положительных героев», но и здесь пронесло – получил свою заслуженную четвёрку.

А вот с историей приключилась история, прошу прощения за невольный каламбур. Отвечая на какой-то вопрос, я заявил, что партия наша коммунистическая скатилась на позиции оппортунизма. Тут лица членов экзаменационной комиссии начали вытягиваться. Спасла положение классная дама, преподававшая историю. Она сказала, что я уже достаточно показал свои знания, что комиссии всё ясно. Её поддержала директриса, и меня отпустили с миром, поставив четвёрку. Это были две четверки, которые я получил на школьных экзаменах. Благодаря им, я не получил серебряной медали, которую прочили, но это меня никак не расстроило. Могло быть хуже.

А потом был выпускной вечер. О нём я уже писал. На следующее утро я уезжал в Москву поступать в институт. Школьная жизнь была позади. Детство кончилось, впереди ждала юность.

5 комментариев