Уроки Корнея Чуковского

«Я вбежал в комнату, открыл конверт и прочитал: «Дорогой поэт..». Я задохнулся от радости. Он писал, что ему понравились мои стихи, он сам отнёс их в издательство…».

Для детей надо писать так же хорошо, как для взрослых, только ещё лучше.

Мне посчастливилось быть учеником Корнея Ивановича Чуковского, последнего из великанов Серебряного века русской литературы, выдающегося литературоведа, зачинателя и мастера новой детской литературы. Путь к встрече с Чуковским был у меня непростой, но, очевидно, эта встреча была предопределена.

Бывают в жизни предопределения — это как бы направление того, что случится, что произойдёт с человеком. Если глубоко проанализировать ранние события жизни разных людей, то можно уловить их взаимосвязь с тем, что произошло позже. И тогда откроется, что многое было предопределено и взаимосвязано. Я стал хирургом — это было предопределено тем, что мой отец был известным хирургом. Но уже взрослым я понял, что мне было предопределено стать ещё и детским поэтом. В одном московском журнале статью обо мне озаглавили: «Зачем хирургу быть детским поэтом?» Статья, впрочем, была хвалебная. Действительно — зачем?

До отъезда в Америку, когда мне было 48 лет, в Москве было издано восемь книг моих стихов. В Америке я повторил своё хирургическое призвание и вновь добился успеха, но всё равно продолжал писать и публиковать детские стихи. Значит, так было предопределено. Когда я анализирую это, передо мной встают воспоминания, как на разных этапах жизни у меня произошли три встречи с крупными детскими поэтами. Они глубоко повлияли на меня. Вот как это происходило.

Самая ранняя встреча с поэтом произошла, когда мне было семь лет. Меня повели на выступление детского поэта Льва Квитко в районной детской библиотеке. В 1920-е годы Квитко уехал из России в Германию, работал в советском торговом представительстве, писал и публиковал детские стихи на еврейском языке идиш в Германии и России. Он недавно вернулся в Москву, по-русски говорил с большим еврейским акцентом. В Москве его сначала встретили приветливо, переводили его стихи с еврейского на русский, издали несколько книг, он быстро стал известным. По своему младенчеству я, конечно, ничего этого не знал, мне было просто интересно оказаться в незнакомой обстановке среди других ребят.

Квитко был живой, очень весёлый человек. Он с задором читал нам свои стихи на непонятном языке идиш, а потом и их переводы на русский. Кое-что из них я запомнил на всю жизнь:

Анна-Ванна, наш отряд

Хочет видеть поросят,

И потрогать спинки —

Много ли щетинки…

Это было очень просто, образно и смешно, мы заливались хохотом. Мне понравился бодрый ритм стихов, их напевность. Под их влиянием я в тот же вечер начал сочинять: выдумывал что-то ритмичное, хотя и без рифм. Так возникли мои самые ранние стихи.

Вторая встреча с поэтом произошла, когда я уже учился в медицинском институте в Москве. Я был влюблён в нашу студентку, страдал от её непостоянства и изливал свои глубокие переживания в плохих лирические стихотворных строчках «под Есенина». Как почти все начинающие, я считал себя почти великим поэтом. Однако, надо, чтобы кто-то компетентный подтвердил мне моё величие.

Как-то раз мой отец, профессор хирургии, рассказал дома нам с мамой, что он делал операцию Сергею Михалкову. О! Михалков был знаменитым автором многих детских стихов, басен и даже автором слов советского гимна «Союз нерушимый республик народных сплотила навеки великая Русь…». Этот гимн мы все должны были петь хором на разных собраниях, стоя. Отец рассказывал, что Михалков — весёлый, общительный человек и даже передал его шутку:

— Вот некоторые говорили раньше, что я пишу плохие стихи. Теперь, сволочи, стоя слушать будут.

Михалков поправлялся после операции, и я пристал к отцу:

— Попроси его, чтобы он разрешил мне прийти и чтобы он почитал мои стихи.

Отец договорился, я пришёл и принёс тетрадку стихов. И вот я сидел у кровати маститого поэта и с замиранием сердца следил, как он терпеливо, молча листал страницы с написанными от руки моими любовными виршами. Теперь я бы ни за что не решился показать такие безобразные творения кому-либо. Но тогда мне хотелось уловить в его лице мину удовлетворения от чтения, а оно выражало явное сожаление. Он закончил листать и смотрел на меня с грустью, очевидно, не желал задеть чувства, обидеть юного автор. Михалков от рождения был заика, сказал:

— Эт-т-то всё н-н-не то.

Он ещё что-то говорил, но я был в состоянии психологического шока — произошёл крах моих надежд, провал самолюбия. Под конец он сказал:

— З-з-знаешь ч-ч-что, т-т-ты б-б-бы лучше п-п-попробовал писать дет-т-тские стихи.

Я был обескуражен: как — мне писать детские?! Не то что я не любил детские стихи… Кроме памяти о Квитко, мама в детстве читала мне стихи Чуковского и Маршака, «Дядю Стёпу» Михалкова. Но с тех пор я вырос из них, читал и любил стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, многих европейских поэтов. По сравнению с классикой поэзии детские стихи казались мне просто забавной игрой. Я думал: наверное, он сказал мне это, потому что сам детский поэт.

Критика Михалкова меня отрезвила, я перестал культивировать собственное возвеличивание и даже был ему благодарен. Но писать детские стихи не пробовал, мне казалось это инфантильным занятием. Я перешёл на бытовые темы студенческой жизни. Потом некоторые мои стихи печатали в институтской многотиражке «Советский медик», и самолюбие моё было удовлетворено — всё-таки я признанный поэт.

Настроение интеллигенции в Москве и во всей стране в конце 1940-х и начале 1950-х годов было подавленное: шла волна сталинского нажима на интеллигенцию и преступного антисемитизма. Как-то у нас дома раздался телефонный звонок, и друзья отца шепотом сообщили ему об убийстве великого еврейского актёра Соломона Михоэлса. Потом прошли слухи об аресте членов бывшего Еврейского Антифашистского Комитета. Этот Комитет вёл активную работу против фашизма во время войны с гитлеровской Германией. Теперь их огульно обвиняли, что они были агентами иностранных разведок и хотели создать в Крыму Еврейскую автономную область, чтобы оттуда, с помощью Америки, подрывать устои советского режима. Членами Комитета были писатели, актёры, врачи. Был среди них и поэт Лев Квитко. Всё это мы узнавали тайно из сообщений радиостанций «Голос Америки» и «Би-Би-Си».

Учиться в медицинском институте было не только тяжело, но ещё хуже — тяжело морально. В 1951 году начался шквал обвинений в адрес выдающихся профессоров-евреев. Им инкриминировали, что в Кремлёвской клинике вместо лечения они травили членов правительства ненужными лекарствами. Их тоже считали агентами иностранных разведок и международной еврейской организации Джоинт, называли «врачами-отравителями» и пачками арестовывали. В нашем институте евреи-профессора исчезали каждую неделю. И каждый раз партийный комитет коммунистов устраивал собрания, на которых людей заставляли осуждать тех профессоров. Моего отца, еврея, сняли с должности заместителя директора Института хирургии. Мы с моей русской мамой со страхом ожидали, что его вот-вот арестуют. На этот случай у его кровати стоял приготовленный небольшой чемоданчик с запасом белья.

И вот 12 августа 1952 года «Голос Америки» и «Би-Би-Си» сообщили, что всех членов антифашистского Комитета расстреляли. Я вспоминал, как давным-давно слушал выступление Льва Квитко с чтением детских стихов, какое это произвело на меня впечатление. Ведь под его влиянием я впервые начал сочинять стихи. И я сел и написал новые:

Его вели недалеко

И прислонили у стены,

Шёл на расстрел поэт Квитко,

Прощался с жизнью без вины.

Огонь!.. — и мир в глазах застыл,

Погас в них жизни свет.

С Квитко расстрелян вместе был

Антифашистский Комитет.

Еврейский… В этом вся вина.

В ту ночь, как по злодеям,

Сама советская страна

Стреляла по евреям.

Лозовский, Перец, Бергельсон,

Шимелиович, Зускин…

Раздался их предсмертный стон,

Не враг стрелял, а русский.

Он слепо верил в их грехи,

Антисемитским бредням.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прощайте, детские стихи —

Квитко упал последним.

Конечно, кроме родителей я никому не мог показать эти стихи. В них указаны настоящие фамилии расстрелянных.

Я окончил институт в 1953 году. Меня направили работать хирургом в Карелию, в Петрозаводск. Но прежде я поехал на месяц отдыхать в город Гагра на Чёрном море, в Дом творчества писателей. Таких Домов творчества было несколько в разных местах. Со мной там были молодые, но уже известные поэты Николай Доризо и Константин Ваншенкин, мы читали друг другу стихи. Сталин только недавно умер, его смерть была праздником для всех интеллигентов, она спасла от казни медицинских профессоров, их освободили. Но стихи про Квитко я никому не читал — в нас во всех ещё жил прежний страх.

В Гагре я скучал от одиночества. Однажды ранним утром я вышел к морю и увидел в воде незнакомую плавающую женскую фигурку — новенькая! Она была одна, заплыла за буёк, что не рекомендовалось. И я поплыл к ней.

— Девушка, зачем вы заплыли так далеко?

Она улыбнулась и ничего не сказала. Но эта улыбка решила всё — я влюбился. Её звали Ирина, она была дочкой писателя. Любовь снова вдохновила меня на лирические стихи. Но мне вскоре предстояло ехать в Петрозаводск, далеко на север, а она училась в Московском университете. На три года мы расстались.

В Петрозаводске я был невероятно занят: начало хирургической работы, первые операции, я учился у старших врачей, по два раза в неделю был на беспокойных и бессонных ночных дежурствах, чтобы заработать больше денег. К тому же надо было устраивать быт — впервые я жил самостоятельно. Молодых советских специалистов бросали в жизнь, как щенков в ледяную воду. Всё доставалось с трудом: снять комнату и как-то её обставить, договориться об оплате с хозяйкой, закупить дрова для отопления, наколоть их, носить домой воду в вёдрах из колонки на соседней улице… Занятый всем этим, я всё же слал Ирине письма со своими любовными стихами в стиле сонетов Шекспира (я тогда начитался этих сонетов, только что вышедших из печати в переводах Самуила Маршака). Я писал:

Придирчивый редактор этих строк –

Моя любовь. Она не терпит фальши.

Но для любви пристрастье – не порок,

А только грех, приятный и мельчайший.

С любовью состязаться нету сил,

И вот в стихах, несмело и неловко,

Невольно я пристрастье затаил

За каждым словом под её диктовку.

Теперь я жду, чтобы судом твоим

Решилось ожидаемое счастье –

Прочти с пристрастьем, если я любим,

И оцени не стих мой, а пристрастье.

Таких велеречивых любовных посланий было много, другого ничего я не писал, да и некогда было. Но, очевидно, этот стиль стихосложения был слишком тяжёл для меня. И вдруг, посреди таких сонетов, у меня неожиданно начали сами собой слагаться простые строчки детских стихов, что называется из-под пера. Почему — не знаю. Детей вокруг меня не было, а я писал про них и для них. Мне хотелось писать детские стихи, нравилось подбирать простые и ясные слова, находить игровой ритм и чёткие рифмы. Тут я вспомнил совет Сергея Михалкова и сам удивился: чего я обиделся на его предложение писать детские?

Вот образец:

Утёнок

Шёл цыплячий детский сад —

Восемь жёлтеньких цыплят,

А навстречу шёл утёнок

Вперевалочку, спросонок.

Слышит он пискливый смех:

— Мы бежим быстрее всех,

Не догонишь ты цыплят! —

Хвастуны ему кричат.

Побежали — топ-топ-топ,

Вдруг у лужи сразу — стоп!

И не знают, как им быть,

Страшно лужу переплыть.

Запищали: — Пи-пи-пи,

Нас, цыплят, не торопи,

Потому что наши ножки,

Ходят только по дорожке.

А утёнок: — Кря-кря-кря,

Все вы хвастаетесь зря,

Я хотя и неуклюж,

Но не мне бояться луж —

Ведь у каждого утёнка

Есть на лапках перепонка,

Чтобы плавать и нырять,

Чтобы воду загребать.

Быстро лужу переплыл,

Раньше всех на месте был.

Эта сказка для ребят,

Что хвастливее цыплят.

Я собрал несколько стихов и принёс в редакцию местного журнала «На рубеже». Литературная жизнь Петрозаводска была намного скромней, чем в Москве, детских поэтов вообще не было. Секретарь редакции молодой поэт Марат Тарасов быстро при мне прочитал стихи, расспросил меня — кто я и что делаю, сказал:

— Что ж, стихи вполне подходящие. Я доложу на заседании редколлегии, думаю, мы напечатаем.

Так, в 1955 году я впервые опубликовал детские стихи и даже получил скромный гонорар. Кстати, плата за стихи была выше, чем плата за ночное дежурство в больнице.

Я очень радовался, перечитывая напечатанные стихи, и мне показалось, что я пишу в стиле Корнея Чуковского. В России было два корифея детской поэзии — Корней Чуковский и Самуил Маршак. Мне больше нравились стихи Чуковского. И я набрался смелости и послал ему несколько стихов. До сих пор не понимаю, как я решился. Ведь он, старый знаменитый человек, уже полвека был крупным литератором, автором книг о русской и мировой литературе и к тому же кумиром всех детей и родителей России.

Я не знал его адрес, написал на конверте: «Москва, Дом писателей, Корнею Чуковскому» (почти как в рассказе Чехова Ванька Жуков писал «На деревню дедушке»). Ох, как я волновался — дойдёт или не дойдёт? На что я рассчитывал? По правде говоря, получить ответ от такого классика я не надеялся.

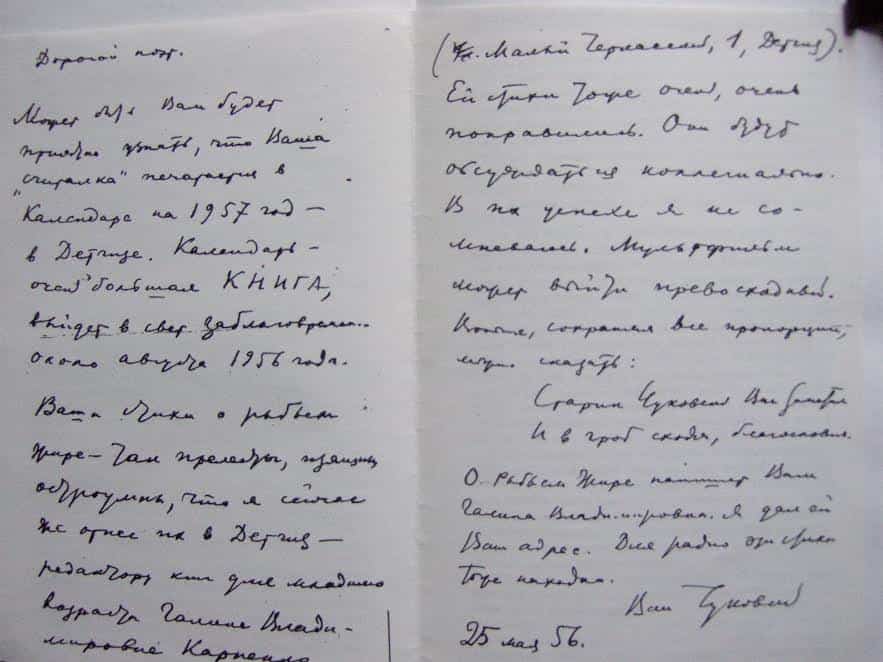

И однажды я нашёл в почтовом ящике простенький серый конверт, глянул на обратный адрес — незнакомый. От кого письмо? Отправитель — Корней Чуковский. Я вбежал в комнату, открыл конверт и прочитал: «Дорогой поэт..». Я задохнулся от радости. Он писал, что ему понравились мои стихи, он сам отнёс их в издательство Детского календаря. И заканчивал письмо так: «Вообще, сохраняя все пропорции, можно сказать: Старик Чуковский Вас заметил и, в гроб сходя, благословил. Ваш Чуковский».

Владимиру Голяховскому в Петрозаводск

Я тут же ответил Корнею Ивановичу, поблагодарил и послал ещё несколько стихов. Он снова отвечал, разбирал положительные и слабые стороны стихов, писал: «Ваши стихи очень обрадовали меня: крепкая фактура, власть над материалом, никакой расхлябанности, все винты крепко завинчены, угадывается своя манера, свой голос». Меня поражала не только похвала, но и дружеский тон писем: мне было 25 лет, Чуковский втрое старше меня, классик. Но он пишет мне как почти равному.

Так между нами завязалась дружеская переписка. Я уверился в своих поэтических способностях и стал добиваться, чтобы в Государственном издательстве Карельской АССР издали книгу моих стихов. Письма Чуковского очень помогли, издательство запланировало книгу из 19 стихов и сказок. Я написал об этом Корнею Ивановичу и попросил его быть моим редактором. Он был очень занят, но согласился. Это была большая честь для меня, ведь он был редактором книг многих выдающихся людей. И я решил, что мне надо поступить в вечерний литературный институт для второго образования и, может быть, второй профессии. Написал об этом Чуковскому и ждал его совета.

В Петрозаводске я проработал три года — минимальный обязательный срок для молодого специалиста. Вернулся в Москву и поступил в клиническую ординатуру больницы имени Боткина. Устроив свои дела, первым делом позвонил Ирине. Я даже не был уверен, что она захочет встретиться — всё-таки три года разлуки. Может, она уже замужем, может даже, уже мать… Разговор сначала не клеился.

— Могу я видеть тебя?

— Тебе этого хочется?

О, великий Грэм Белл, неужели ты изобрёл телефон для того, чтобы люди вели идиотские диалоги?!

— Конечно, хочется.

— Если хочешь, приезжай.

У меня была машина «Победа», я устремился, я летел. Спасибо, что милиция не остановила меня. От волнения и растерянности я ещё не понимал, что выиграл самый важный в моей жизни шаг — мою любовь. И мы с Ириной закружились в вихре прерванной на три года любви. (Должен забежать в рассказе вперёд и сказать, что мы женаты вот уже более шестидесяти лет).

Второй долгожданной встречей был визит к Корнею Ивановичу. Он жил за городом, в дачном посёлке писателей Переделкино. Телефонная линия туда ещё не была протянута, я предупредил его в письме, он ответил приглашением. Я поехал познакомиться с ним.

Чуковскому было тогда 74 года, он оставался последним из гигантов классической русской литературы и культуры Серебряного века — конца XIX и начала XX столетия (после Золотого века периода Пушкина-Лермонтова-Гоголя-Некрасова). Он дружил и работал с такими гигантами, как Максим Горький, Владимир Короленко, Александр Блок, Владимир Маяковский, Мережковский, Леонид Андреев, Куприн, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Борис Житков, Леонид Пастернак. Он был близким другом великого художника Ильи Репина и общался со всей интеллектуальной элитой России. Его раннюю критическую статью читал и похвалил сам Лев Николаевич Толстой.

Но в те годы, когда я познакомился с ним, я почти ничего не знал о нём самом. Имя Чуковского все знали как писателя, но многое из его жизни не было известно. Режим массовых сталинских репрессий заставлял людей многое скрывать о себе, официальных каналов информации не было. Ценность личности не признавалась: кто вчера был великим, на утро следующего дня мог исчезнуть, арестованный и расстрелянный.

Даже происхождение имени «Корней Чуковский» широко не раскрывалось. Он был сыном состоятельного петербургского студента Эмануила Соломоновича Левенсона и прислуги в их доме, деревенской девушки из Полтавской губернии Екатерины Осиповны Корнейчуковой. Родители не были женаты, но три года жили вместе, у них была ещё дочка Маруся и сын, которого назвали Николаем. Но отчества у детей не было, потому что богатый отец Эмануила не давал разрешения жениться на украинке. Потом отец бросил их, тогда мать с детьми уехала в Одессу и тяжело растила детей. Отец сначала поддерживал их, потом женился, детьми не интересовался, помогать перестал. Мать вынужденно работала прачкой. Оба ребёнка росли в бедности и в моральных страданиях из-за незаконности своего происхождения. Коля был исключён из школы в пятом классе как бедный и незаконнорожденный — «байстрюк» по-украински. От позора он даже сбежал из дома, но его вернули. Коля сам продолжил своё образование. Потом, в другой гимназии, он сдал экзамены за три пропущенных года. И всю жизнь он был самоучка во всём, сам себя сделал интеллигентом, ведущим литературоведом, знаменитым детским писателем — стал Корнеем Чуковским.

Это имя и фамилию он придумал себе сам, взял их из девичьей фамилии матери Корнейчукова — так получился Корней Чуковский. Отчество он нашёл не сразу, но остановился на «Иванович». Первой его работой была журналистика: писал статьи в газете «Одесские новости». В интересы литературы его ввёл друг детства Владимир Жаботинский, писатель и один из создателей еврейского государства (он был свидетелем и на свадьбе Чуковского). Многое из этого Чуковский описал в поздней автобиографической книге «Серебряный герб», когда в 1960-х годах обстановка в стране улучшилась и людям стали позволять писать правду.

Когда я ехал к нему в Переделкино, ничего этого не знал.

Я робко открыл калитку и вошёл на территорию его дачи с желтым двухэтажным домом. Во дворе высилась фигура гуляющего хозяина, под два метра ростом. Он заинтересованно всматривался.

— Здравствуйте, Корней Иванович! Я доктор Владимир Голяховский.

Он радостно вскричал высоким фальцетом:

— А-а, это тот поэт, который называет себя доктором, и тот доктор, который хочет поступить в литературный институт! Ни в коем случае этого не делайте, — он помахал передо мной пальцем. — Они там пишут плохие стихи, читают их друг другу и приучаются плохо писать. Вам это не надо.

Так с первой фразы я получил и его высокую оценку и деловой совет.

— Ну, рад с вами наконец познакомиться. Пойдёмте в кабинет.

В кабинете на втором этаже я осторожно оглядывался. Вот стол, за которым он работает, вот пишущая машинка (большая редкость в то время), вот множество книг в шкафах и фотографий на стенах. Он расспрашивал меня о жизненных и литературных планах. Представляя себе, что он так же говорил с историческими фигурами русского искусства, я отвечал смущённо и робко.

А он, без тени какого-либо превосходства и назидательности, стал обсуждать со мной порядок стихов в моей будущей книге и по-дружески, как равный равному, подсказывал исправления.

— Вы принесли мне что-нибудь новое? — взял три стиха, но читать не стал. — Пойдёмте во двор, у меня в саду всегда гуляют соседские детишки, сейчас мы проверим ваши стихи на них.

В небольшом саду позади дома бегали пять-шесть детей возраста от четырёх до семи-восьми лет. Чуковский позвал:

— Ребята, ребята, идите сюда, я прочту вам новые стихи.

Очевидно, они привыкли к такому и сразу резво подбежали. Мы уселись на скамейке, они вокруг нас, и он стал читать им мои стихи. Я подумал: «Какая высокая честь для меня — сам Чуковский читает детям мои стихи!». Читал он с усиленной интонацией, делал паузы и посматривал на ребят. Когда они смеялись или выражали интерес, он одобрительно кивал. Когда они отвлекались или не реагировали, он молча указывал мне пальцем на те строки. Потом, по дороге к дому, говорил:

— Стихи для детей всегда должны быть игровыми или ярко описательными, каждая строка должна жить своей собственной жизнью, составлять как бы отдельный организм. Вы слышали, как, читая ваши стихи, я делал ударение на рифмах? Потому что рифма имеет основное смысловое значение в строчке. И не надо загромождать стихи прилагательными — дети говорят существительными и глаголами. Так и писать надо — существительными и глаголами. И старайтесь всегда проверять свои стихи по реакции детей. Наш учитель — это ребёнок.

— Корней Иванович, где мне брать детей, если я все дни провожу в больнице с больными?

— А вы почаще приезжайте, будем вместе читать детям ваши стихи.

От такого предложения я окончательно растерялся.

Мы вошли в дом, стали пить чай:

— Это я в Англии привык по несколько раз в день пить чай, там без чая ничего не обходится. Да и вам неплохо попить после долгого пути в наше Переделкино.

Мне хотелось больше знать о Корнее Ивановиче, о манере его работы. Он сам охотно рассказывал:

— Ведь я пишу не одни стихи, но и другие книги. Только многие мои сочинения заслонены моими же детскими сказками. Встаю я рано, в пять утра тружусь за своим столом часов до трёх дня. Остальное время уходит на семью, на встречи с друзьями и коллегами. Но после восьми часов вечера я полностью отключаюсь, мой мозг уже не воспринимает ничего.

— Коней Иванович, мне очень нравятся воспоминания Репина «Далёкое близкое» под вашей редакцией. Вам, наверно, непросто было работать с таким большим художником?

— Репин сам выбрал меня редактором в 1913 году. Я был на сорок лет моложе, — Корней Иванович улыбнулся, посмотрел на меня. — Соотношение приблизительно такое, как у нас с вами. Его дружественное отношение было мне очень лестно. Репин жил в своём имении «Пенаты», в финском городке Куоккала. Я снимал там дачу и почти каждый день приходил к нему. Репин мог бы стать превосходным беллетристом, если бы не отдал всех сил своей живописи. Каждый, кто прочтёт эту книгу, несомненно, придёт к убеждению, что он был и выдающимся русским писателем, мастером русского слова. Но его литературные наброски надо было собрать воедино и обработать. Пока мы работали вместе, мы стали друзьями, даже на «ты». Эта работа до окончательной редакции длилась почти 25 лет. А потом вот что получилось: после большевистского переворота 1917 года Финляндия отделилась от России, Репин не захотел возвращаться в Россию — он презирал советскую власть. А советская власть желала заполучить его обратно. Меня вызвали в высокие инстанции и велели написать письмо Репину с уговором вернуться. Под страшным нажимом я написал ему ложь о «великом прогрессе» и уговаривал вернуться. Но я чувствовал себя предателем, думал: если он вернётся и увидит, что стало с Россией, он проклянёт и Россию, и меня. Я нашёл возможность передать ему через частное лицо короткую записку: «Ни в коем случае не возвращайся». Репин не вернулся. Но когда он умер в 1930 году, его архив передали в Россию. И там нашли эту мою записку. Меня вызывали на допросы, угрожали и надолго перестали печатать.

После чая, наслушавшись его рассказов, я уехал и по дороге всё время думал: «Почему он так тепло и дружески отнёсся ко мне? Ну, ладно, пусть я пишу хорошие стихи, но ведь для него это никакое не чудо — он перечитал тысячи хороших, и сам пишет замечательные. Нет, наверное дело не в моих стихах. Но в чём же?»

Я стал ездить к Чуковскому каждый месяц и понял: дело было в том, что как настоящий великий мастер Чуковский любил новые таланты. Его отношение ко мне было отражением богатства его собственной натуры — ему нравилось открывать и помогать. Перед ним был молодой доктор, который почему-то писал детские стихи. Значит, нужно помочь. Он был тогда увлечён этим открытием так же, как, наверное, до этого увлекался другими.

Наши тёплые, почти дружеские отношения продолжались три года. Я приезжал к Корнею Ивановичу под вечер, чтобы не мешать его занятиям. Если он ещё был занят, я сидел в саду с ребятами и читал им свои стихи. Чуковский выходил к нам, одобрительно говорил:

— Вот видите, я вам говорил. Так и надо.

Он много рассказывал мне о секретах поэтического мастерства на своих примерах:

— Что значит быть детским поэтом? Это не только писать для детей, но при этом уметь самому становиться немного ребёнком. Помню, когда я сочинял «Муху-Цокотуху» и нашёл подходящий ритм стиха, я стал подпрыгивать в этом ритме и сочинять строчки:

Муха, муха, Цокотуха,

Позолоченное брюхо,

Муха по полю пошла

И копеечку нашла…

Со стороны это должно было выглядеть смешно: немолодой мужчина почему-то весело подпрыгивает и что-то бормочет про себя! А это я искал следующие слова в том же ритме, представлял себе картинки, как муха нашла копеечку. И меня это веселило. В литературном искусстве для детей нужно уметь фокусироваться на гармонии показа – сделать описательное видимым. У маленьких детей запас впечатлений крохотный, но зато рецепторы восприимчивости большие, они легко всё переваривают по-своему. И это откладывается надолго.

От такого глубокого интеллектуала и великолепного рассказчика, как мой учитель, мне хотелось слышать как можно больше интересных рассказов. Он охотно рассказывал о многих эпизодах из своей богатой событиями жизни:

— Меня как детского поэта не всегда хвалили, бывало, что критиковали до обиды. Вот Крупская Надежда Константиновна, жена Ленина. Она была учительница, а в детях не разбиралась. После смерти Ленина её сделали наркомом образования. Как раз в те годы я написал много сказок — Крокодил, Бармалей, Муха-Цокотуха, Мойдодыр. Сказки печатали большими тиражами, переиздавали. Но Крупская считала, что они не отвечали задачам советской педагогики. В 1928 году в «Правде» она опубликовала статью «О «Крокодиле» Чуковского». Там была суровая критика: «Такая болтовня, это неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником — весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдёт бесследно для него. Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо».

Она не понимала, что детям того времени, когда по деревням грамотность была редкой роскошью, нужна была яркая образность на их уровне, для пробуждения интереса. В те двадцатые годы я как-то раз читал свои стихи в одной деревне. Там у меня была строчка, что мальчику в награду за смелость дали «тысячу фунтов мороженого». Я думал, что это должно их рассмешить, но дети не смеялись. Я спросил: «Ребята, вы знаете, что такое «мороженое»? Они закричали: «Знаем, знаем — это картошка мороженая». У них было понимание стихов на уровне условий их жизни, и ничего смешного в мороженой картошке им не слышалось.

Чуковский помолчал и добавил:

— В то время в среде редакторов и критиков возник даже термин — «чуковщина». Знаете, я вынужден был написать в «Литературную газету» письмо, что я отрекаюсь от старых сказок и изменю направление моего творчества, напишу сборник стихов «Весёлая колхозия», — он усмехнулся. — Сборник этот я так и не написал, просто не мог, пробовал — не получалось. Но следующая моя сказка была напечатана только через 13 лет.

Из его рассказов передо мной вставала картина, в каких тяжёлых условиях зарождалась настоящая русская детская поэзия. До него не было ни одного профессионального детского поэта.

Я спросил Чуковского, куда отнести сказки Пушкина.

— Пушкин создавал свои сказки для взрослых, он просто ориентировался на фольклорную дикцию взрослых. Но благодаря близости народного поэтического мышления к детскому его сказки прочно вошли в обиход малышей. Если бы он успел дожить до их широкого распространения, был бы сам удивлён, что это интересно детям. Но довольно много известных поэтов не умели писать для детей, у них это получалось нарочито, они упрощали, сбивались на примитив, а не настоящую простоту. Но детская поэзия не примитивная, она простая. А добиться простоты изложения – это самое сложное в искусстве поэта. Правда, есть ещё стихи пограничные – написанные как бы для детей, но понятные больше взрослым. Мастер таких стихов мой друг и соперник Самуил Яковлевич Маршак. Благодаря его высокому мастерству, дети их запоминают и повторяют, но многого не понимают — слишком сложно. Как им понять такие строчки из «Мистера Твистера»:

Мистер Твистер,

Бывший министр,

Мистер Твистер,

Делец и банкир,

Владелец заводов,

Газет, пароходов,

Решил на досуге

Объехать мир

– Прекрасно написано! – он смаковал звучание, но сказал: – Это сатирическая поэма о расизме американцев, но маленьким детям она не понятна. Родители с интересом читают её своим детям, но душу ребёнка она не трогает. У маленьких детей своя логика, более интересная, чем у взрослых: они всё воспринимают по-детски непосредственно. Они радуются всему, и в их восприятии всё забавно. Поэтому хорошая детская поэзия должна отвечать их логике.

В другой раз он рассказал:

– Я уже написал много стихов и сказок, когда в моей жизни, в 1930-х годах, появилось новое увлечение – я начал изучать психику детей, как они овладевают речью. Я описал эти свои наблюдения за словесным творчеством детей в книге «От двух до пяти». Читатели с удовольствием читали и присылали мне много писем с их наблюдениями. Но критика отнеслась к книге холодно. А в 1944 году в газете «Правда» вышла статья «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского». В ней был разбор моей книги «Одолеем Бармалея». Шла война между советской Россией и гитлеровской Германией, и я написал, как Айболития ведёт войну со Свирепией и её царем Бармалеем. Эту книгу называли вредной: «Сказка К. Чуковского – вредная стряпня, которая способна исказить в представлении детей современную действительность. «Военная сказка» Чуковского характеризует автора как человека или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма».

Корней Иванович добавил горестно:

– А ведь мой младший сын Борис погиб на этой войне.

Каждый раз, когда я приезжал к Корнею Ивановичу, после беседы с разбором моих стихов я немного задерживался, чтобы полистать массивную книгу «Чукоккала» – уникальное собрание автографов стихов, заметок и рисунков людей бывавших его гостями. Там были автографы чуть ли не всех деятелей искусства за многие годы. Я стеснялся расспрашивать его, только рассматривал листы. Он сам рассказал:

– Название это придумал Илья Ефимович Репин: соединил два слова «Чуковский» и «Куоккала», получилось «Чукоккала». Давно это было, а время проходит незаметно быстро. Вот я расскажу вам интересное наблюдение над быстротечностью жизни. Выхожу я к себе в сад, вижу – маленькая девочка качается на низкой ветке яблони. Я говорю: «Девочка, как тебя зовут?» – «Танечка». – «Ты, Танечка, яблочки любишь?» – «Люблю». – «Знаешь, яблочки даёт яблонька. Ты качаешься на ветке яблоньки и можешь её сломать. Тогда яблонька не станет давать яблочки. Танечка, ты бы лучше слезла с ветки». – «Хорошо, дедушка, я слезу…» Ну вот, проходит какое-то время, вроде не так много, выхожу я опять в сад и вижу – маленькая девочка качается на ветви яблони. Я говорю: «Танечка, ты яблочки любишь?» – «Люблю». – «Ты бы лучше слезла с ветки, а то сломаешь её и яблонька не станет давать яблочки». – «Хорошо, дедушка, я слезу. Только я не Танечка, а Анечка. А Танечка – это моя мама…» Вот как время летит! Скоро мне 75 – три четверти века. Недавно мой сын стал дедушкой. Ну, то что я стал прадедушкой, меня не удивляет. Но поражаюсь тому, что ведь я родил дедушку!

Как раз к его семидесятипятилетию в Переделкино провели телефонную линию. Я понимал, что он должен быть очень загружен поздравлениями, но всё-таки позвонил:

– Спасибо. Знаете, первый звонок был от слона:

У меня зазвонил телефон,

Кто говорит? — Слон.

Откуда? — От верблюда…

Вы не поверите – этот слон сообщил, что меня наградили орденом Ленина. Всю жизнь я привык получать только колотушки и второстепенные награды. А тут вдруг высший орден. Я решил, что кто-то меня разыгрывает. Я спросил: «Андроников, это вы?» Ведь писатель Ираклий Андроников известный шутник, мастер на всякие розыгрыши. Но мне ответили: «Нет, это из Президиума Верховного Совета». Вот тебе на! Слон-то оказался настоящий.

Мы посмеялись:

– Корней Иванович, вышла из печати моя книга «Малышам» под вашей редакцией. Спасибо вам.

– О! поздравляю вас. Приходите на моё празднование и приносите книгу.

Праздновали в Центральном доме литераторов. Писателей и поклонников было столько, что все не вместились. В президиуме с Корнеем Ивановичем сидели его сын Николай и дочка Лидия, оба известные писатели. Я положил свою книгу на стол с другими подарками и забился в толпе где-то сзади. Было очень весело, люди говорили так сердечно, как редко говорят на официальных празднованиях. Всех рассмешил Леонид Утёсов, певец, друг Чуковского по Одессе. Он закончил своё поздравление так:

– Я бы встал перед тобой на колени, если бы знал, что смогу подняться.

Корней Иванович всех благодарил и сказал в заключение:

– Критика отмечала, что в литературе можно насчитать по крайней мере шесть Чуковских. Это Чуковский — критик, переводчик, детский поэт, историк литературы, лингвист, мемуарист. Мои книги переведены на множество иностранных языков от Японии до США. Но все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме «Мойдодыра» и «Мухи-Цокотухи«, вообще ничего не писал. Что ж, могу сказать, что из всех видов литературы детская поэзия – это наиболее тонкое и трудное для поэта искусство. В возрасте от двух до пяти детская поэзия – это первое вхождение в мир слов, который останется с нами на всю жизнь. Все мы, включая Пушкина, слышали от своих мам, бабушек и няней образцы народной и детской поэзии. Все мы повторяли строчки и стихи, запоминали их наизусть и потом помнили всю жизнь. Детская поэзия более национальна, чем любое другое искусство, потому что это язык нашего народа, с этим языком мы вырастаем и становимся частью народа.

В октябре 1969 года мы хоронили Корнея Ивановича. Его могила была вырыта рядом с могилой Бориса Пастернака на кладбище Переделкинской церкви. Осенний день был тихий, ясный. Но вот что случилось: как только зарыли гроб Чуковского, вдруг началась страшная буря – завыл ветер и повалили такие густые хлопья снега, что почти час невозможно было идти и ничего не было видно. Так природа провожала Чуковского.

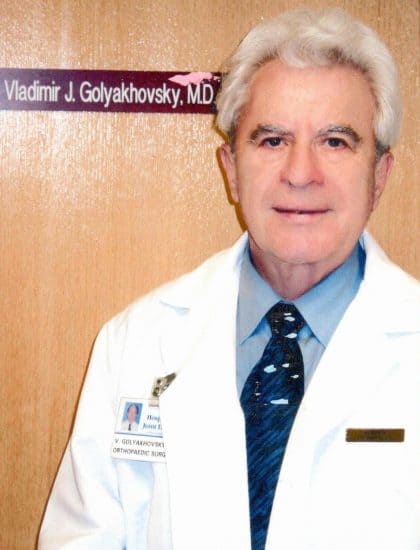

Об авторе публикации. Читатели нашего журнала хорошо знакомы с Владимиром Юльевичем Голяховским. Его публикации регулярно появляются в «Лицее». Огромный интерес вызвала его документальная повесть о Майе Плисецкой «Нога балерины».

Об авторе публикации. Читатели нашего журнала хорошо знакомы с Владимиром Юльевичем Голяховским. Его публикации регулярно появляются в «Лицее». Огромный интерес вызвала его документальная повесть о Майе Плисецкой «Нога балерины».

Владимир Голяховский — советский и американский хирург-ортопед, учёный-медик и писатель. Свою профессиональную жизнь начинал в Петрозаводске.

В. Голяховский — автор многих известных книг автобиографического и художественного характера. Им выпущено восемь детских книг стихов, которые он сам иллюстрировал.

3 комментария