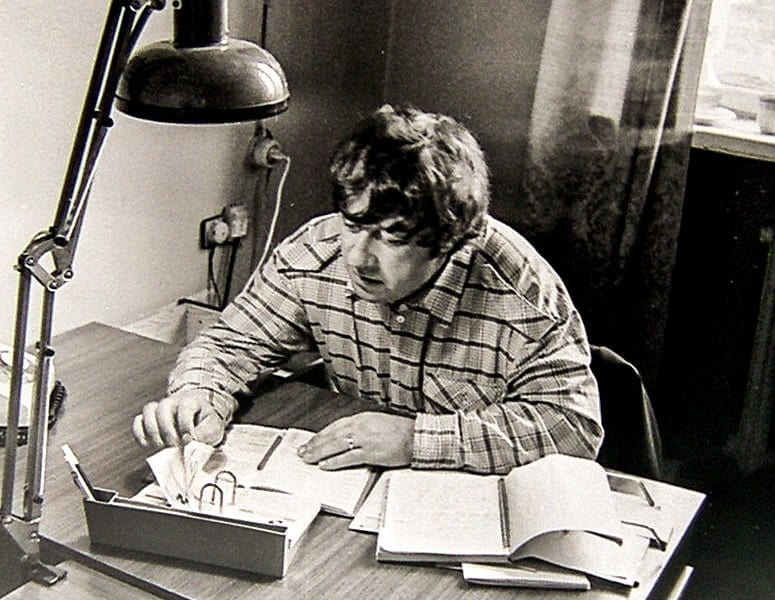

Изданы дневники и стихи талантливого, рано ушедшего из жизни сегежского литератора и журналиста Валерия Леонтьева

Публикация в газете «Лицей» в 2009-м отрывков из дневников и писем 1980-х-1990-х годов Валерия Леонтьева под названием «Люблю и жалею всех…» вызвала огромный резонанс у наших читателей, и не только в Карелии. Ее подготовил, как и обе книги, друг Валерия, журналист Анатолий Серебренников. Он вспоминает о друге и предлагает подборку стихов Валерия Леонтьева.

Как-то так получалось, что мы с самого раннего детства всегда были рядом друг с другом, даже если нас разделяли сотни вёрст. И его, и меня спасал один и тот же хирург. Совсем недавно я узнал, что первый муж его матушки, танкист, погиб в один день с моим дядькой, десантником, 28 марта 45-го в Балатонской операции, есть даже кинохроника того страшного боя, целых полторы минуты…

Мы жили в одном доме, в соседних подъездах. Я ещё застал его отца, тоже фронтовика, который вскоре куда-то пропал. Оказалось, его отправили на Валаам. Будучи спустя много лет в командировке на острове, я пытался было отыскать его могилу, но то, что мне показали тогда, меньше всего походило на кладбище. Немного земли, взятой там, я высыпал на могилы друга и его матушки.

В 1999 году наши пути разошлись, многолетняя переписка оборвалась. Друг остался в прошлом, в двадцатом веке. К концу своей недолгой земной жизни он уже чувствовал, знал, что обещанного всем светлого будущего за порогом 2000 года не будет. Почти тридцать лет он ежедневно вёл записи в дневниках, день за днём, день за днём. Мечтал написать автобиографическую повесть, а получилась исповедь, местами мучительная и жестокая – жизнь и смерть талантливого человека на общем фоне постепенного, день за днём, разрушения великой страны. Был рабочим, токарем, слесарем, работал на радио, в газете, руководил Сегежским литературным объединением «Лира». Стихи он сам писал с детства.

14 мая Валерию Алексеевичу Леонтьеву исполнилось бы 70 лет (1951 — 1999).

Валерий Леонтьев. Стихи

Не взыщите…

Знак ли будет свыше, глас ли вещий

Холодком пронзит сплетенье жил…

Отпишу наследникам три вещи –

Что припас, чем в жизни дорожил.

Вид у первой несколько плачевен:

Весь в заплатах, будто в струпьях ран,

Дым костров, впитавший чад харчевен,

В кой-то веки нажитый кафтан.

А вторая с той одёжкой рядом,

Победней, чем нищета сама,

Вьюгами побитая и градом

Пирогов не знавшая сума.

Уж такой отмечен был судьбою:

Не едал на злате в терему.

Всё своё всегда носил с собою –

И кафтан, и посох, и суму.

Посох в час, когда в глазах рябило,

Спас меня у бездны на краю.

…Не взыщите, милые, что было,

Без утайки всё вам отдаю.

Старая школа

Пахло тёсом, скипидаром,

И мостки, как островки,

Протянулися к базару,

Лучезарны и легки.

Справа частник, частоколье,

На цепи собака-зверь.

А повыше – наша школа, —

Сине крашенная дверь…

Всё вокруг переменилось,

Нет от школы той следа.

Почему, скажи на милость,

Так влечёт меня туда,

Где крыльцо ремонта просит

И ворчит от дробных ног.

Где в руках у тёти Фроси

Разом тряпка и звонок,

Где доску линуя мелом,

Ты учила буквам нас,

Где уютно печь гудела,

Не кладут таких сейчас,

Где от третьей парты с краю

Я девчонки взгляд ловил…

Вспоминаю, вспоминаю…

Старой школы не забыл.

Улица Гористая

Улица Гористая. На домах скворечники,

Треск моторов лодочных, как от бензопил.

Старики на пристани. Разговоров реченьки.

И за кромку озера город отступил.

То ли здесь окраина с деревенской бытностью,

То ль посёлок около городской черты:

Близкая и дальняя, радуя обжитостью,

Улица Гористая навела мосты.

Огороды, садики вперемежку с избами,

А над ними светлые дружные дымки.

Как на чудо дивное, я любуюсь издали

Панорамой улицы, вставшей на дыбки.

Улица Гористая, тропка каменистая,

Над губою Пулькиной ветерок притих.

Не гуляют девушки нынче с гармонистами,

Волокут транзисторы ухажёры их.

Маячок с треножника начинает щуриться,

Скоро лес потянется вслед за катерком:

Я прошу художников: «Нарисуйте улицу,

Улицу Гористую в городе моём».

Лейгуба

Лейгуба, Лейгуба!

Даль светла и голуба.

Здесь, над озером восход

Алым галстуком цветёт.

Ранний птичий пересвист

Заглушил на миг горнист,

И тотчас же запестрел

Луг от наших гибких тел.

Лейгуба, Лейгуба!

Мчится весело гурьба.

Я за ней, она — за ним

К звонким струям дождевым

С полотенцем за плечом.

Мне хвороба нипочём,

Мы здоровы и крепки,

Как в лесу боровики.

Лейгуба, Лейгуба!

Далеко ведёт тропа.

То дожди, то душный зной,

Стал туристом, брат, не ной!

Но зато уж с плеч гора

У желанного костра.

Повара, ребята наши, —

Мастера готовить кашу.

За свои тринадцать лет

Я не ел такой обед —

Чуть припахнувший дымком

Под сосновым потолком.

Лейгуба, Лейгуба:

Детских лет моих судьба,

Васильковые луга,

В лёгкой пене берега,

Пионерские костры

Дивной, памятной поры.

Лейгуба, Лейгуба:

Даль светла и голуба…

Прощание с белой ночью

Чуть прогорклый ветер с Луусалми

Разметал над озером закат.

И стрекозы с томными глазами

Бальным опереньем шелестят.

Дальний берег сделался молочным

И вознёсся к соснам невесом…

Тихо-тихо вслед за белой ночью

Отошёл от пристани паром…

Романс

На кухонном столе

Клеёнка новая,

И листья виноградные –

Кленовые.

А вот он красный клён,

Как будто раненый.

А я опять влюблён

И неприкаянный.

Хожу туда-сюда,

Как зверь по клеточке,

А мне нужна еда

И в мини девочки.

Ах, миловидные,

Ах, неприступные,

Ах, потаскушечки

Мои бездумные.

И не хочу я вас,

И не желаю впредь,

А мне бы в самый раз

Сегодня помереть.

Так нет же, нет же, нет,

И не подумаю!

Вот приведу к себе

Красотку юную.

И будем с нею мы,

Пока расхочется!..

Страшнее нет тюрьмы,

Чем одиночество…

* * *

Простой верёвкой бельевой

Очерчен круг моих владений.

Зароюсь в сказку с головой,

В отроческий уют видений.

О, как безмерно далеки

Злодеи и пороки века!

Ужель тот самый я Валерка, —

В зелёных пятнах локотки?!

Несу таким, как сам, муру,

Но не слыву меж ними вралью.

Чего ж теперь не по нутру

Сорокалетних воркованье?

Мой новый круг похож на пляж:

Та дева явно перезрела…

А тот сомнительный типаж

Размяк от виноподогрева…

Бери её, с чем хочешь, ешь:

Тащи в кусты иль шествуй к трону…

Отполированная плешь

Прильнула к модному шиньону…

* * *

На кухне тропики, как на заказ,

Бельё развешано и топят газ,

Растут растения оранжерейные,

И дети малые играют в нас.

Ах, коммунальное житьё-бытьё,

Навек запомнится тепло твоё,

Долг – до авансика, урчанье Барсика,

В глазах которого стоит: «Жульё!».

Ты прав, животное, вся жизни суть,

Что ласка – видимость, и могут пнуть.

Такое запросто, легко и пакостно,

Но ты, животное, их выше будь!

А в целом добрый наш соседский люд,

И даже в хаосе есть свой уют.

Под знаком минуса живём и миримся:

Вполне отходчивый наш коммунальный суд.

* * *

Лишь стоит лист в машинку заложить, —

Такой простор игривому безделью:

Слова растут, их хватит на неделю,

Их можно впрок с грибами насушить.

Среди зимы июлем вдруг пахнёт,

Затопит шумом радостного бора,

Привет тебе, увидимся нескоро!

А, впрочем, завтра выступлю в поход.

На тропах наузорю лыжный след.

На волю! От долгов, чем так повязан,

На этот Божий неоглядный свет,

Один уйду, порву все нити разом!..

А, впрочем, не пойду, и не суди,

Ведь то не я, то лист зудит в машинке

И строит мне противные ужимки:

«Да, ладно уж, не дёргайся, сиди!».

И день прошёл, и новый наступил

В спецовке и рабочих рукавицах.

И… гроб стоит на шатких половицах,

А я всё верю – час мой не пробил…

* * *

Беда из пропасти глядит оскалом

Пород и безобидных ручейков.

Да разве мне карабкаться по скалам,

Смотрящему на всё из-под очков?..

О, Господи, так хочется пожить!

Публикацию подготовил Анатолий Серебренников

2 комментария